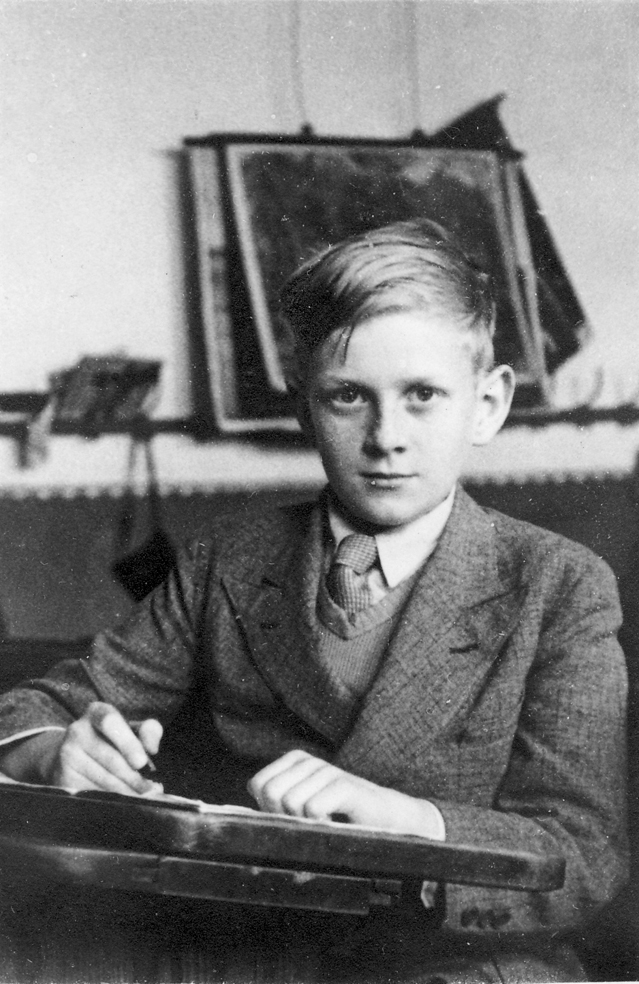

Dieser Eintrag stammt von Heinz-Günter Neumann (geboren am 2. Oktober 1925 in Berlin-Charlottenburg), Juli 2017

Im Frühjahr 1942 waren Heinz-Jürgen Hofmann und ich immer noch davon überzeugt, dass wir uns ändern sollten, wir wollten keine „Außenseiter“ sein. Wir zweifelten zwar am „Endsieg“, aber es schien uns ziemlich unklar, wie sich die deutsche Innenpolitik in Zukunft entwickeln würde. An einen radikalen Wandel glaubten wir nicht, sondern eher daran, dass sich auch bei einer „Endniederlage“ nur wenig ändern würde. Wir wollten uns an unsere Mitschüler anpassen, und darum suchten wir uns neue Freunde. Hofmann freundete sich in unserer Klasse mit Herbert Rohrmann an, ich mit dem neu in unsere Schule gekommenen Manfred von Hoff. Beide waren H.J.Führer. Hofmann und ich wurden von ihnen beeinflusst, uns in der Hitlerjugend zu engagieren, für die wir zuvor keinerlei Interesse gezeigt hatten.

An dieser Stelle möchte ich etwas über meine Eindrücke über die Hitlerjugend sagen. In der Hitlerjugend war man zwangsweise organisiert, aber wer standhaft blieb, konnte sich (in Berlin) davor drücken. Die Jüngeren (von 10 bis 14 Jahren) und die Älteren (von 14 bis 18 Jahren) waren in „Jungvolk“ und eigentliche „Hitlerjugend“ getrennt, doch von der Sache her gab es kaum Unterschiede, abgesehen davon, dass die „höheren“ Führungsposten den Älteren vorbehalten blieben. Es gab kleine Einheiten aus etwa 7 bis 15 Jungen, „Kameradschaft“ genannt, und drei dieser Einheiten bildeten eine „Schar“. In der Regel traf sich die Schar an einem Abend in der Woche zu einem sog. Heimabend und am Wochenende zum Außendienst. An den Heimabenden wurde meist herumgealbert, es gab auch eine Art politische Schulung über Hitlers Leben, über die Germanen und über andere Themen. Doch da die „Führer“ Jugendliche und nicht schlauer waren als die Mannschaft, kam dabei nicht viel heraus. Führer wurde man auch nicht aufgrund besonderer Intelligenz, sondern durch Übereifer, ein forsches Auftreten oder gute Sportleistungen. Im Außendienst wurde allerdings weniger Sport getrieben, es fanden vielmehr in unserem Wohnbezirk meist im nahen Grunewald „Geländespiele“ statt. Das waren Kriegsspiele, bei denen sich zwei Gruppen gegenseitig anschleichen und überfallen mussten. Sieger wurde dabei, wem ein Überraschungsangriff gelang, eine Schlägerei gab es nicht, der Kampf wurde mehr symbolisch ausgetragen. Die Geländespiele waren bei den meisten Jungen unheimlich beliebt. Ab und zu fand am Wochenende auch eine Fahrt in die Umgebung von Großberlin mit Übernachtung in einer Jugendherberge statt. Auch diese Ausflüge fanden großen Anklang. Die Jungen konnten sich hier ohne Aufsicht durch Erwachsene austoben. Im Sommer sollte man an einem vierzehntägigen Sommerlager teilnehmen. Das war vielen Eltern und Kindern angenehm, weil sich nicht alle Familien eine Sommerreise leisten konnten und im Krieg schon gar nicht. Ich glaube, das war kostenlos und gutes Essen soll es auch gegeben haben, ich selbst nahm nie an einer solchen Veranstaltung teil. - Organisatorisch waren mehrere „Scharen“ zu einer sog. „Gefolgschaft“ (beim Jungvolk „Fähnlein“ genannt) zusammengefasst. Bei gewissen Anlässen, etwa zum Spalierbilden bei Staatsbesuchen, trat die Gefolgschaft gemeinsam auf. Die Gefolgschaft besaß auch die Räume für den Innendienst, also für die Heimabende. Meiner Gefolgschaft gehörte sogar ein kleines eigenes Gebäude auf einem Hinterhof. Bis hinauf zum Gefolgschaftsführer waren die Posten ehrenamtlich, in den übergeordneten Stellen saßen Berufsfunktionäre. Viele Jungen (und auch Mädchen) betrachteten es als große Ehre, H.J.Führer (oder „BDM-Führerin“, Bund deutscher Mädchen) zu sein. Viele H.J.Mitglieder, vor allem die Führer, liefen stolz in ihrer Uniform herum. Vor allem die Führer konnten dann ihre Rangabzeichen vorführen. Ein wichtiger Bestandteil der Uniform war das Halstuch. Man durfte es erst tragen, wenn man „vereidigt“ war. Man musste Adolf Hitler ewige Treue schwören, was in einer feierlichen Großveranstaltungen vollzogen wurde. Wer unangenehm auffiel, durfte befristet sein Halstuch nicht umbinden, was manche Jungen als Schande empfanden. Einen „Ranghöheren“ musste man auf der Straße mit erhobenem rechten Arm (Hitlergruß) grüßen, worauf streng geachtet wurde. Wer das nicht wollte, wechselte rechtzeitig die Straßenseite und betrachtete ein Schaufenster. Es gab nämlich gar nicht wenige Jungen, denen die H.J. und was damit verbunden war, überhaupt nicht zusagte. Hofmann und ich gehörten zu dieser Minderheit. Uns passte der ganze Laden nicht. Ich muss aber bekennen, dass ich von einem Angebot der Hitler-Jugend freiwillig und gern Gebrauch machte: Ab dem Sommersemester 1942 nahm ich an einem italienischen Sprachkursus teil, den die sogenannte Auslandsabteilung der HJ in Berlin veranstaltete. Ich hatte mir im Sommer 1940 bereits einige Vorkenntnisse angeignet. Jede Woche hatten wir zwei Stunden Unterricht und wir bekamen Hausaufgaben. Die Kursteilnehmer – Mädchen und Jungen – waren allesamt sehr eifrig. Das war ganz anders als in meiner Schule, wo die meisten Klassenkameraden lustlos und unaufmerksam waren. Unser Lehrer war ein Italiener, der einen sehr guten Unterricht abhielt. Er war betont unpolitisch und ließ durchblicken, dass er kein Faschist wäre. Diesen Eindruck hatte ich auch von den Kursteilnehmern. Mit dem Wintersemester 1942/43 endete der Lehrgang für mich, weil ich zum Arbeitsdienst eingezogen wurde. Im Abschlusszeugnis wurde mir bescheinigt, dass meine Kenntnisse „gut zur Unterhaltung“ reichten, und – dass ich in den „Auslands-Ausbildungsnachwuchs der HJ“ übernommen worden sei, worunter ich mir nichts vorstellen kann. Mir ist nicht klar, weshalb diese Sprachkurse (es gab auch Kurse in anderen Sprachen, z.B in Russisch) überhaupt stattfanden, weil sie so gar nicht in den militärisch ausgerichteten Dienstbetrieb der H.J. passten.

In meiner Schulklasse gab es überdurchschnittlich viele H.J.Führer, bis hinauf zum Gefolgschaftsführer. Sie verwendeten ihre meiste Freizeit mit der Ausübung dieser Posten. Sie waren ja nicht nur Anführer bei den Spielen, sondern mussten auch eine ganze Menge „Papierkrieg“ bewältigen. Der Dienstbetrieb musste geplant und überwacht werden, Geländespiele und Fahrten mussten vorbereitet werden usw. Darunter litten natürlich die Leistungen in der Schule, teilweise sogar ganz erheblich. Nicht jeder Lehrer akzeptierte das, im Allgemeinen wurde es nicht als Entschuldigung anerkannt, wenn jemand wegen „dienstlicher“ Überlastung keine Schularbeiten gemacht hatte. Allenfalls bei den Gefolgschaftsführern in unserer Klasse wurde schon einmal ein Auge zugedrückt. Sie wurden zur nächtlichen „Brandwache“ in der Schule eingeteilt (sie mussten in der Schule übernachten, um bei einem Brand nach einem Luftangriff schnell zur Stelle zu sein und die Feuerwehr zu alarmieren). Die Brandwächter wurden anderntags von den Schulaufgaben befreit. Sie hatten nachts Zugang zu den im Lehrerzimmer aufbewahrten und noch nicht korrigierten Klassenarbeiten. Zwei von ihnen bereinigten einmal in aller Ruhe ihre Fehler nachträglich und bekamen dann eine „Eins“ in Latein, statt der an sich fälligen „Sechs“. In der Klasse prahlten sie damit. So sah es also aus mit der edlen Gesinnung der arischen Führerpersönlichkeiten. Die Lehrer bemerkten diesen Betrug nicht und erfuhren auch nichts.

Die beiden „Führer“ K...r und L...z wurden nicht einmal zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht eingezogen, sie durften die Schule bis zum Kriegsende besuchen, was ihnen wohl angenehmer war, als ihr Leben an der Front für Hitler und Vaterland auf's Spiel zu setzen.....

Wie erwähnt, hatte aus meinem bisherigen engeren Freundeskreis niemand Gefallen an der Hitlerjugend gezeigt. Heinz-Jürgen Hofmann passte der ganze Laden nicht, obwohl seine Eltern auf ein stärkeres Engagement drängten. Meine Eltern dachten anders, Hitlerjugend müsse halt sein, da könne man sich nicht ganz ausschließen. Doch ich wurde unterstützt, wenn ich mich drückte. Ganz ablehnend waren zum Beispiel die Eltern des Mitschülers Günther Scheel, sie hielten gar nichts von der H.J. (und nichts vom ganzen Regime), und sie bestärkten ihren Sohn, sich fernzuhalten, soweit das irgend möglich war. Andreas Hilliges, der eng mit Hofmann und Scheel befreundet war, ist überhaupt erst sehr spät, vielleicht 1941, Mitglied der Hitlerjugend geworden. Auch andere Mitschüler konnten sich erfolgreich vor der Mitgliedschaft drücken. In der Großstadt Berlin war das offenbar möglich, in kleinen Orten vermutlich nicht.

Nun aber, unter dem Einfluss neuer Freunde, beschlossen Heinz-Jürgen Hofmann und ich, uns in der H.J. aktiv zu beteiligen. Wir gingen also regelmäßig zum Dienst und zeigten uns eifrig. Das blieb nicht unbemerkt, und wir wurden Anwärter für den Aufstieg in die Führer-Kaste. Oberschüler waren besonders willkommen. Hofmann war davon recht angetan, einen Führerposten zu bekommen, gab das aber bald wieder auf. Wir nahmen zweimal an einer Wochenend-„Fahrt“ teil, also auch ich, obwohl ich doch von solchen Veranstaltungen ärztlich befreit war. Die erste Fahrt ging im März 1942 nach Saarmund bei Berlin. In meinem Tagebuch steht: „Die Nacht war aufregend. Kameraden der Schar 2 (wir sind Schar 1) haben sie uns verübelt. Eigenst dazu fuhren sie nach Saarmund heimlich nach. (Sie belagerten unseren Schlafsaal in der Jugendherberge) Bei uns Ängstlichen, die sich nicht zur Toilette trauten, benutzten einige den Kochtopf als Nachttopf. ....“ In diesem Kochtopf wurde am anderen Tag in der Herberge die Mittagssuppe gekocht. Dieser Vorfall und das langweilige Programm während der Fahrt missfielen Hofmann und mir. Manfred von Hoff überredete uns, nicht aufzustecken. Einen Monat später machten Hofmann und ich noch eine Fahrt mit, diesmal nach Stangenhagen bei Berlin. Die Jugendherberge war überfüllt, es war sehr kalt, aber es fehlten Decken. Also standen wir in der Nacht auf, schlichen uns ins Dorf und schleppten das Schilderhäuschen vom Rathaus zur Kirche. „Es war sehr romantisch,“ steht im Tagebuch. Am anderen Morgen marschierten wir zu einem nahen See, vertrieben uns die Zeit mit „spaßigen Fechtkämpfen, die wir mit dicken Ästen ausfochten“. Danach zogen wir in den Dorfkrug, tranken Brause und wunderten uns, dass das Schilderhäuschen schon wieder vor dem Rathaus stand. Nach dem Mittagessen in der Jugendherberge mussten wir uns mit der überfüllten Bahn auf den Heimweg machen. Also: Keine politische Schulung, keine vormilitärische Ausbildung. Ich habe diese Fahrt sehr positiv in meinem Tagebuch beschrieben. Aber, unsere Begeisterung schwand nach einiger Zeit wieder dahin. Es machte schließlich nicht immer Spaß. An weiteren Fahrten haben wir nicht mehr teilgenommen und der ganze Eifer ließ nach. Wir blieben auch in der Schule unter den Nichtturnern und bewachten während des Turnunterrichts lieber den Umkleideraum. Überhaupt legten wir unsere Komplexe allmählich wieder ab. Wir fühlten uns nicht mehr als Außenseiter, die sich der Mehrheit anpassen sollten. Es war sogar so, dass sich unsere neuen Freunde mehr und mehr auf uns einstellten. Ich wurde wieder selbstbewusst. Später im Beruf würde die fachliche Leistung zählen. Wir waren uns allerdings nicht sicher, ob das Kriegsende auch innenpolitische Veränderungen mit sich bringen würde. Das Regime schien so fest im Sattel zu sitzen, dass wir uns einen Umbruch selbst nach einer deutschen Niederlage nicht vorstellen konnten. Aber, wir beobachteten immer wieder, dass man sich im Nazireich wohl ganz gut durch's Leben lavieren konnte, wenn man sich unauffällig und nicht demonstrativ oppositionell verhielt. Voraussetzung: Die arische Abstammung.

In der Schule bemühten sich etliche Lehrer, einen geordneten Unterricht abzuhalten. Da wir das Schulgebäude mit einer anderen Schule teilen mussten, hatten wir abwechselnd eine Woche lang vormittags und eine Woche nachmittags Unterricht. Nach einem längeren nächtlichen Luftalarm fielen morgens die ersten Schulstunden aus, und auch sonst gab es oft schulfrei. Die Ferien waren länger als in Friedenszeiten. Außerdem war das Lehrerkollegium dezimiert. Das alles blieb nicht ohne Auswirkung. Die Lernbereitschaft unter den Schülern war denkbar schlecht. Nur wenige Schüler beteiligten sich ernsthaft am Unterricht, die anderen schrieben ab und ließen sich vorsagen. Hofmann gehörte auch zu denen, die herumfaulenzten, und v.Hoff beschäftigte sich mehr mit anderen Dingen als mit dem Lehrstoff. Manche Unterrichtsstunden waren wirklich stinklangweilig, andere dagegen anregend. Das hing von den Lehrern ab. Da gab es gewissenhafte Lehrer, aber auch solche, denen man anmerkte, dass sie nur widerwillig ihr Pensum absolvierten. Mir behagte das alles nicht, ich wollte eigentlich etwas lernen, ich gab mir Mühe, und das brachte mir Vorteile, und nicht nur bei den Lehrern. Ich übersetzte beispielsweise alle Lektionen und Übungen unseres Latein-Buches im Voraus. Dadurch eignete ich mir gute Lateinkenntnisse an und konnte im Unterricht damit glänzen. Die Übersetzungen verschenkte ich außerdem an die Freunde und verkaufte sie an diejenigen, die ich nicht mochte. Die Disziplin in der Klasse war äußerst schlecht. Bei manchem Lehrer machte jeder, was er wollte. Einige Lehrer, die sich nicht durchsetzen konnten, wurden geradezu gehässig und boshaft behandelt. Das galt zum Beispiel für den Deutschlehrer, der sehr geschickt gegen das Regime propagierte. Aber das bemerkten gar nicht alle in der Klasse. Sie wollten nur krakelen und dachten sich immer neue Dinge aus, um den Lehrer zu ärgern. Nun hatten auch viele Lehrer ihre Eigenarten, sie waren mitunter schrullig, wie etwa unser Zeichenlehrer. Er war an sich ein friedlicher Mensch, wenn es jedoch jemand wagte, in einer Zeichnung zuerst den Hintergrund und dann den Vordergrund auf's Papier zu bringen, benahm er sich wie ein Irrer. Er lief brüllend in der Klasse umher, beschimpfte den Sünder als Schuft und Halunken und konnte sich nicht vorstellen, dass jemand den Hintergrund und nicht den Vordergrund zuerst zeichnete, wo wir doch in einem Ordnungsstaat lebten. Wenn sich dann einer das Grinsen nicht verkneifen konnte, war die Hölle los. In meinem Tagebuch habe ich einen solchen Vorfall beschrieben, und wenn man das liest, kann man sich vorstellen, dass Siebzehnjährige einen solchen Mann nicht mehr ernst nahmen.

Im Übrigen, Siebzehnjährige. Das „alberne Weimarer Republik-Spiel“ von einst belächelten meine Freunde und ich nur noch. Was machten wir in unserer Freizeit?

Sechzehn- und Siebzehnjährige haben heute eigentlich eine große Auswahl an Möglichkeiten um die Freizeit zu gestalten. Dennoch höre ich oft Klagen, es fehle an Angeboten. Die Jugend der „Spaßgesellschaft“ lebt im Luxus, ohne sich dessen bewusst zu sein und hält es für selbstverständlich, ohne besondere Anstrengungen einen angenehmes Leben führen zu können. Verglichen mit der Gegenwart ging es uns Jugendlichen in den Kriegsjahren vor allem ab 1942 „beschissen“. Der Krieg überschattete den Alltag immer mehr. Viele Väter und Brüder waren an der Front, man musste ständig um ihr Leben bangen. Daheim mangelte es an allem, und dazu kamen die psychischen Belastungen. Immer wieder verbrachte man die Nächte im zugigen Luftschutzkeller halbwach auf einem alten Stuhl, in eine Decke gehüllt, während ein paar Stockwerke höher das Bett stand. Am Tage danach war man unausgeschlafen und je nach Temperament nervös oder apathisch. Man verspürte dann wenig Lust, etwas zu unternehmen, zumal der Magen leer und die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt war. Es gab keine Gelegenheit zu feiern oder auszugehen. Niemand in unserer Klasse hatte eine feste Freundin, das war erstaunlicherweise gar kein Thema. Lebensmittel und die unentbehrlichen Gegenstände des täglichen Lebens gab es nur auf sog. Bezugsscheine, und für viele Dinge gab es „Ersatz“, sogar für Vogelfutter. Mein heiß geliebter Kanarienvogel musste sterben, weil er die einheimischen Körner auf Dauer nicht vertrug. Ich hatte gerade erst neue Schuhe auf Bezugsschein bekommen, als ich damit zusammen mit anderen Jugendlichen bei strömenden Regen Altpapier sammelte (zu dieser Art von „Freizeitbeschäftigung“ waren wir verpflichtet). Am Abend waren die Schuhsohlen abgeweicht, denn das Material war von schlechter Qualität. Meine Mutter war so erbost, dass sie zur „Ortsgruppe“ der Partei rannte und die dort im Büro anwesenden Parteigenossen ausschimpfte, obwohl sie für diese Angelegenheit nicht verantwortlich waren. - Ich fehlte oft in der Schule, dauernd erkältete ich mich im Luftschutzkeller, im Winter auch in der ungenügend geheizten Wohnung.

Das Alltagsleben war ab dem Jahre 1942 ganz vom Krieg beeinflusst. Wir machten das Beste aus dem, was möglich war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jugendliche – im Gegensatz zu den älteren Leuten – jammerten oder klagten. Wir nahmen alle Entbehrungen geduldig hin, schon weil wir es ja gar nicht anders kennengelernt hatten. Da ich in der Hitlerjugend nicht aktiv war und mich sportlich nicht betätigte, verbrachte ich meine Freizeit zu Hause oder in unserer Sommerlaube. Mit dem Schulfreund Scheel verfasste ich eine umfangreiche Abhandlung über Winkelfunktionen, die wir für nicht rechtwinklige Dreiecke definierten und „Mafunktionen“ nannten. Bei der Hitlerjugend belegte ich, was ich schon erwähnt habe, einen italienischen Sprachkursus. Vom Klassenkameraden Rohrmann tauschte ich mir einen ausgedienten „Richtkreis“ der Artillerie ein. Damit konnte man im Freien Winkel messen. Schulfreund Scheel und ich machten daraus ein Hobby, wir führten Vermessungen im Gelände aus und bestimmten unzugängliche Entfernungen. Wie ich im Tagebuch vermerkt habe, trieben wir dieses Spiel sogar nach einem schweren Luftangriff, als ganz Berlin brannte.

Eine sehr intensiv betriebene Freizeitbeschäftigung bestand darin, dass ich entliehene Bücher für meinen Hausgebrauch abschrieb, das heißt, ich stellte mir Auszüge aus vorhandenen Büchern her. Die Texte trug ich fein säuberlich in Druckschrift und mit vielen Abbildungen versehen in dicke Oktavhefte ein. Einige haben den Krieg überstanden, zum Beispiel „Der Mensch und seine Wunder“, angefertigt bereits im Oktober 1941. Als Quelle nannte ich in meinem Vorwort „Das Leben des Menschen“von Fritz Kahn: „Dieses wirklich meisterhafte Werk ist der Grundstein meines Buches. Ihm ist der größte Teil des Inhalts entnommen.“ Irgendwann später setzte ich an den Schluss meines Buches diesen Nachtrag: „(Kahns Werk) ist neuerdings an öffentlichen Büchereien nicht mehr zugelassen. Wahrscheinlich wegen der Auffassung des Verfassers über die Rassenkunde, die sich keineswegs mit den neuen nationalsozialistischen Lehren vereinbaren lässt.“ Ich hielt es wohl für gut, diese Bemerkung einzutragen, um die Angelegenheit zu verharmlosen. Die Rassenkunde ist nämlich in meinem „Buch“ gar nicht abgehandelt, und somit stand nichts Verbotenes in meinem Text. Aber an sich hätte ich meine Abschrift fortwerfen müssen, denn den Fritz Kahn durfte man nicht lesen, geschweige denn abschreiben, und ich wusste das ganz genau, denn ich war Bücherwart in unserer Schulbücherei und wurde (vermutlich Ende 1942) mit der Vernichtung verbotener Bücher beauftragt, und das Werk des Juden Fritz Kahn gehörte dazu.

Unsere Schule verfügte über eine sehr gute Bücherei für Lehrer und Schüler. Hier konnte man nicht nur Lehrbücher ausleihen (was damals sehr wichtig war, weil die Schulbücher von den Eltern angeschafft werden mussten, und das fiel weniger begüterten Familien schwer), sondern auch Romane, ja alle Art von Literatur. Leiter der Schülerbücherei war mein Lieblingslehrer Odo Becker (Geschichtslehrer), der mich bereits 1939 als „Hilfs-Bibliothekar“ eingestellt hatte, zusammen mit Hofmann und Scheel. Später, nach dem Schulabgang der „Chef-Bibliothekare“, bekamen Hofmann und ich diese Posten bis zu unserem eigenen Schulabgang. Als Gehilfen wurden andere Freunde eingestellt, zum Beispiel Hans Oertel. Wir Bibliothekare erledigten alle Arbeiten, die in der Bücherei anfielen, der Lehrer Odo Becker übte nur eine schwache Aufsicht aus. Neue Bücher wurden von der Schule beschafft, doch es wurden auch viele Bücher von Eltern und Schülern gestiftet, und ob ein Buch geeignet war oder nicht, das entschieden in der Regel die Bibliothekare, und nur in Zweifelsfällen fragten wir unseren „Chef“. Die gut ausgestattete Bücherei war nach Kriegsbeginn in unserer alten Schule verblieben und stand nach wie vor allen Schülern zur Verfügung. Allerdings ging die Benutzung zurück, denn die Schüler waren zu faul, eigens zur Buchausleihe zum alten Schulgebäude zu laufen.

In meinem dicken Erinnerungsbuch habe ich seitenlang über die Schulbücherei berichtet, sogar das Ausleiheverfahren in allen Einzelheiten erläutert. Zum Schluss schrieb ich Folgendes: „Will man sich voll für die Hochhaltung der Bücherei einsetzen, so muss man dazu besondere Liebe und Sorgfalt aufwenden. Auf mancherlei Dinge muss man verzichten: Man kann nur einem Herren, - einem Werk, einer Aufgabe – dienen. Unsere Vorgänger (als Bibliothekare) widmeten ihre Freizeit der Bücherei, sie brachten sie in eine Blüte. Wir müssen das Werk fortsetzen. Bisher haben wir uns ihrer nicht würdig gezeigt und neigten bis in die allerneueste Zeit dazu, unsere Aufgabe zu vergessen.“ Vielleicht war diese Bemerkung eine Art Rechtfertigung für einen markanten Vorgang, den ich aus nahe liegenden Gründen mit keiner Silbe im Erinnerungsbuch angedeutet habe. Vermutlich Ende 1942 kam die amtliche Anordnung, keine Bücher englischer Verfasser, auch Shakespeares Werke gehörten dazu, mehr auszuleihen, sondern unter Verschluss zu nehmen. Außerdem sollte der Buchbestand noch einmal durchforstet werden, ob da auch keine verbotene Literatur mehr verhanden sei, z.B. aus Buchspenden. Unerwünschte Bücher sollten unverzüglich vernichtet werden, also wenn der Verfasser ein Kommunist oder nicht arischer Abstammung war. Wir bekamen sogar eine Liste solcher Bücher und eine Art Leitfaden. Unser zuständiger Lehrer Odo Becker beauftragte Heinz-Jürgen Hofmann und mich mit dem Vollzug dieser Maßnahme, wobei er keinen Zweifel daran ließ, wie er persönlich über diesen Befehl von oben dachte. Auch wir hielten das Ganze für einen völligen Blödsinn, aber es blieb uns nichts anderes übrig, als alle „Engländer“ auszusortieren und in einem Schrank zu verschließen. Was nun die Vernichtung von angeblich staatsgefährdenden Büchern betraf, so gab es davon gar nicht wenige in der Bibliothek. Offenbar waren sie bei früheren Büchervernichtungen „übersehen“ worden. Es waren so viele, dass da ein Vorsatz dahinter gesteckt haben musste. Alle Achtung vor unseren Vorgängern! Sie sollten uns ein Vorbild sein. Wir konnten die neue Anordnung zwar nicht vollständig ignorieren, aber wir wollten wenigstens eine Rettungsaktion starten. Die Einstellung unseres von uns sehr geschätzten Lehrers Becker bestärkte uns darin. Wir sprachen mit niemandem darüber ein Wort, natürlich auch nicht mit Odo Becker. Die Idee, wie wir das anstellen wollten, stammte, soweit ich mich erinnere, von Heinz-Jürgen. Wir vernichteten zuerst einmal demonstrativ und offiziell ein paar Bücher, nahmen aber im Übrigen eine eigene Zensur vor. Wenn wir ein Buch für erhaltenswert hielten und es nicht auf den ersten Blick als „verbotene Literatur“ zu erkennen war, machten wir die Aufschrift auf dem Einband unkenntlich, entfernten die Titelseite, klebten ein eigenes Titelblatt mit erfundenem Titel und Verfasser in das Buch und registrierten es als Neuzugang. Angeblich eine Buchspende mit beschädigtem Deckel. Das Verfahren erschien uns ganz ungefährlich. Ich denke vor allem an den Roman „Raffke & Cie“ von Artur Landsberger. Die Geschichte spielt in der Inflationszeit und ist sehr zeitkritisch. Ohne die angeordnete Aktion zur Büchervernichtung hätte ich mir das Buch nie ausgeliehen, so aber habe ich es bestimmt dreimal gelesen und wollte es der Nachwelt erhalten. Den Namen Landsberger habe ich mir damals eingeprägt, und so konnte ich im Jahre 2012 den Roman im Internet wiederfinden, er ist digitalisiert worden... Was Hofmann und ich da anstellten, war nicht ungefährlich. Mir wird nachträglich etwas mulmig. Denn wäre die Sache aufgeflogen, hätte man uns sicher sofort von der Schule verwiesen und bestraft. Wir fühlten uns aber sicher, schworen uns strenge Geheimhaltung und dachten, es würde nicht herauskommen. Wir wollten uns dumm stellen, sollte der Betrug jemals auffallen. Wir hielten uns, das muss ich bekennen, nicht etwa für Widerstandskämpfer, nicht einmal für Regimegegner, sondern nur für ganz normale Menschen. Wir waren der Meinung, die Büchervernichtung sei eine unsinnige Anordnung, und dagegen sollte man sich durch passiven Widerstand wehren.

Das Schulgebäude und damit die ganze Schülerbücherei ist übrigens bei Kriegsende verbrannt... und unser Lehrer Odo Becker, immer Gegner des Naziregimes, beging mit seiner Familie Selbstmord, nachdem russische Soldaten bei der Eroberung Berlins Frau und Tochter vergewaltigt hatten.

In meinen Tagebüchern finden sich 1942 und 1943 keine Kommentare zum Kriegsgeschehen. Ich erinnere mich aber, dass mich die Kriegsereignisse mehr und mehr beschäftigten. Ich machte mir mehr und mehr Gedanken darüber, wie der Krieg wohl ausgehen und was die Zukunft bringen würde. Außerdem rückte der Zeitpunkt, an dem ich Soldat werden musste, in eine greifbare Nähe. Ich fürchtete mich weniger davor, vielleicht draufgehen zu müssen (das konnte ja auch bei einem Luftangriff auf Berlin geschehen), als vielmehr vor den körperlichen Strapazen und psychischen Belastungen, denen ich dann ausgesetzt war. Ich sah auch keinen Grund, warum und für was das alles sein sollte. Ich wunderte mich, dass sich nirgendwo ein breiter Widerstand, wenigstens ein passiver Widerstand, gegen diesen Krieg entwickelte, der soviel Elend und Not mit sich brachte. Die Menschen nahmen das alles so ergeben hin, selbst wenn sie Hitler und seinen Krieg ablehnten. Vielleicht wuchs auch die Angst vor Repressalien. Je aussichtsloser die Lage wurde, desto vorsichtiger wurden die Menschen, ein unbedachter Satz konnte einem Kopf und Kragen kosten.

Was ich damals nicht bedachte, die Nazis hatten bereits im Jahre 1933 dafür gesorgt, dass jedes künftige Aufbegehren unmöglich wurde, indem sie rücksichtslos jede Opposition ausschalteten und künftig jede Verbindung gleichgesinnter Menschen nur noch dann gestatteten, wenn sie dem Regime blind und treu ergeben waren. Ein Einzelner kann sich nicht gegen eine Diktatur erheben, er braucht Anhänger, und die Anhänger müssen sich organisatorisch zusammentun, damit sie sich nach einem Plan wirksam gegen ein Regime stellen können. Einzelkämpfer und Kleinstgruppen, wie die Geschwister Scholl, konnten nichts bewirken, sie opferten sich umsonst.

Denn bis zum bitteren Ende gab es gar nicht so wenige Fanatiker, die in Nibelungentreue zum Regime hielten und gnadenlos jeden Hitlergegner verfolgten, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Wer nicht linientreu war, schwieg am besten, oder er heuchelte. Diese Zustände wurden mir umso mehr bewusst, je älter ich wurde. Im Laufe der Zeit wurde ich immer nachdenklicher. Ich kam dabei zu ganz neuen Erkenntnissen. Auch mein Vater versuchte, mich zu beeinflussen.

Es war nicht nur die Furcht vor der Geheimen Staatspolizei, dass die Leute ruhig blieben. Es gab auch andere Gründe, die viele Menschen dazu brachte, verbissen oder geduldig auszuharren. Während die Mehrheit der Deutschen aus meiner Sicht nichts oder nur wenig wusste von der systematischen Vernichtung der Juden, - vom Überfall auf die Sowjetunion und von der Art der deutschen Kriegführung im Osten wussten alle, aus eigener Anschauung oder als Angehörige von Soldaten. Was in Russland geschah, billigte nur eine Minderheit. „Gnade uns Gott, wenn wir den Krieg bedingungslos verlieren, die Rache der Russen wird furchtbar sein.“ Das glaubten viele Menschen. Niemand wusste einen Ausweg, nicht einmal die Regimegegner. Die Furcht vor den Sowjetrussen wurde durch die amtliche Propaganda gestärkt.

Von der menschenunwürdigen Behandlung russischer Kriegsgefangener bekam ich selbst etwas mit. Es war im Sommer 1942, bei meinem letzten Ferienaufenthalt auf der Insel Rügen. Ich kann mich daran noch sehr genau erinnern, habe aber keine Hinweise in den Tagebüchern gefunden, obwohl es mich sehr beeindruckte. Ich wagte es nicht, die Dinge zu dokumentieren. Jedenfalls besuchte ich Tante Justine und Onkel Albert Koos. Neben dem Betrieb des Onkels war ein russisches Gefangenenlager. Natürlich hatte dort niemand Zutritt, aber vom Hause des Onkels aus konnte ich das Lager beobachten. Zerlumpte Gestalten, immer im Laufschritt, dazu ständiges Kommandogebrüll. „Die werden schlimmer behandelt als wilde Tiere,“ sagte mein Onkel. Sogar bei der Wachtmannschaft hatte man ein gewisses Mitleid. Der Onkel durfte (illegal) regelmäßig Gefangene zum Arbeiten ausleihen. Er hatte eigentlich gar keine Arbeit für sie, aber sie durften sich bei ihm ausruhen und satt essen (Im Gegensatz zu uns Berlinern hatten die Verwandten auf der Insel Rügen genug zu essen). Das mit den Russen musste sich aber in strenger Heimlichkeit abspielen. Wehe allen Mitwissern, wenn das linientreue Volksgenossen bemerkt hätten! Ich konnte es gar nicht fassen, denn die armen Gefangenen hatten doch nichts verbrochen. Tante Justine musste immer an ihren Sohn denken, der als Soldat an der Front war und in Gefangenschaft geraten konnte. (Er war später tatsächlich lange in Sibirien). Ich dachte mir auch, wie müssen uns diese Russen hassen, Gnade uns, wenn sich der Spieß umkehrt. Übrigens, nach dem Einmarsch der Roten Armee auf Rügen im Jahre 1945 bekam Onkel Albert eine Anerkennung durch die Russen, und sie setzten ihn als Bürgermeister ein. - Im Hause des Onkels war auch ein Pole, Gefangener oder Zwangsarbeiter, das weiß ich nicht mehr. Er gehörte quasi zur Familie, was offiziell streng verboten war. Er aß mit uns zusammen, sprach gut deutsch und erzählte mir viele Dinge, die ich nicht glauben und mir gar nicht vorstellen mochte. Wie gesagt, ich kann mich sogar an Einzelheiten erinnern, zum Beispiel, dass der Pole keinen Extrateller für den Nachtisch haben wollte, um meiner Tante das Spülen zu ersparen. Im Tagebuch habe ich von alledem nichts erwähnt, das war mir zu riskant. Justine und Albert Koos kümmerten sich auch um französische Kriegsgefangene, und darüber habe ich etwas in das Reise-Tagebuch eingeschrieben.

Über diese Ferienreise nach Rügen vom 5.Juli bis 5.August 1942 möchte ich mehr berichten, denn in meinem Reise-Tagebuch sind Schilderungen über die Verhältnisse in dieser Zeit. Ich hatte zwar eine Einladung meiner Verwandten in Göhren, aber „Vergnügungsreisen“ sollten unterbleiben. Für die Bahnfahrt benötigte man eine Genehmigung, und die bekam man nicht ohne weiteres. Vier Tage vor der Fahrt wurde für jeden Fernzug eine beschränkte Anzahl von „Zulassungskarten“ an einem bestimmten Berliner Bahnschalter ausgegeben. Der Schalter wurde morgens um 7 Uhr geöffnet, aber die Leute stellten sich schon am Abend davor an. Ich habe folgendes vermerkt:

„... Um vier Uhr früh stand ich auf, um halb sechs war ich am Schalter. Etwa drei- bis viertausend Menschen standen vor mir. Teilweise schliefen sie noch, in Liegestühlen. Sie waren großenteils schon seit dem vorhergehenden Tag da. Ich stand und wartete endlose Zeit. Die Sonne brannte heiß und erbarmungslos vom Himmel, ich bekam Durst und Kopfschmerzen, meine Füsse schmerzten, das Kreuz tat weh. Es war mein letzter Schultag vor den Ferien. Um elf Uhr hätte ich in der Schule sein müssen. Aber ich blieb. .... Um halb ein Uhr standen wohl noch an 500 Menschen vor mir. Es war inzwischen schon zu Schlägereien gekommen. Die Schlange hinter mir war an die 200 Meter lang. Die letzten standen wohl schon für den nächsten Tag an. Was aber noch entsetzlicher war: Alle Züge waren bereits ausverkauft, gerade ein Personenzug nach Stralsund war noch frei. .... Es war wohl aussichtslos, und ich hätte sicher ohne Zulassungskarte – so um vier Uhr nachmittags – abziehen können, wäre nicht ein Glücksfall eingetreten. .... Als ich so schwitzend und stöhnend in der wahnsinnig engen Reihe zu Apfelmuß gequetscht ... wurde, da bot ein Soldat eine Zulassungskarte nach Sagard an, für den Personenzug (übermorgen) am 5.Juli um 8 Uhr 50. Sofort stürzten etliche Personen aus der Reihe, aber sie kehrten zurück: Sagard, sie hatten Stargard verstanden. Mir kommt der Name bekannt vor, ist das nicht ein Dorf in der Nähe von Sassnitz ? .... Seltsam, der Soldat hat seine Karte immer noch nicht verkauft, wohl sicher, weil niemand weiß, wo das Dorf (Sagard) überhaupt liegt. Da nehme ich mir ein Herz, trete aus der Reihe und frage, ob Sagard nicht auf Rügen läge. Er nickt mit dem Kopf. Wer war da glücklicher als ich ! ..... Ich wollte zwar nach Göhren, aber das störte mich wenig. Hauptsache, ich kam erst mal nach Rügen.“....

„Am 5.Juli fuhr ich dann los. Um 9 Uhr sollte der Zug abfahren. Ich stand schon um halb sieben an der Sperre, und ich war noch lange nicht der erste. Ich will es kurz machen und nicht erst die ganzen Qualen der Fahrt schildern. Ich hatte ja einen Sitzplatz (ergattert).“ ....

„In Göhren, wie auch in den anderen Bädern, waren nur wenige Badegäste. Die meisten Hotels usw. waren in KLV-(Kinderlandverschickungs-)Lager umgewandelt worden. Aus den Luftgefahrgebieten werden Kinder evakuiert. Sie werden in sicheren Orten in Lagern zusammengefasst. Auch im Zentralhotel (das meinen Gastgebern, Onkel und Tante Kupsch, gehörte) war ein solches Lager. Das KLV-Lager wird von einem Lehrer geleitet, einige Lehrer unterrichten die Kinder am Vormittag (im Zentralhotel mussten die Kinder dem Lagerleiter jedoch Blaubeeren für den Winter sammeln!!!). Am Nachmittag sollen die Kinder von H.J.Führern beschäftigt werden. Mit diesen gleichaltrigen (H.J.)Führern sprach ich aber nicht weiter. Es waren bornierte Dummköpfe, die zwar stehlen, aber sonst nichts als viel fressen konnten. Ich könnte allerlei über das Lager schreiben, aber ich schweige lieber.“ ....

Diese Schilderung war erstaunlich offenherzig. Wehe mir, wenn der Bericht in falsche Hände geraten wäre. - Lehrer, H.J.Aufpasser und Kinder wurden sehr gut verpflegt (ich bekam übrigens die gleiche Verpflegung), und das war damals das Wichtigste. Deshalb beklagte sich auch niemand über die etwas chaotische „Betreuung“ der Kinder. Was das erwähnte „Stehlen“ anbetrifft, so wurde Hoteleinrichtung von der Glühbirne bis zum Eßbesteck geklaut, und das konnten nur die H.J.-Führer, denn sie wurden nicht kontrolliert und deckten sich gegenseitig. Es wurde von allen Seiten vertuscht, wohl um jedes Aufsehen zu vermeiden. Lagerleitung und H.J.Führer waren korrupt und unfähig, und das war durchaus kein Einzelfall. Den Göhrenern blieb das nicht verborgen, aber sie schwiegen, um sich nicht in Brennnesseln zu setzen. Ich behielt es ja auch für mich, vertraute es nur meinem Tagebuch an.

Ich selbst verlebte einen schönen Urlaub. Die Familie Kupsch hatte diesmal keinen eigenen Strandkorb für ihre Enkel Regina und Manfred gemietet. Wir bauten also mal am Nordstrand, mal am Südstrand eine Strandburg. Das Wetter ließ zu wünschen übrig, so dass ich oft Spaziergänge machte und die Umgebung von Göhren erkundete. Ich besuchte auch das Jagdschloss Granitz und „die Sehenswürdigkeiten dieses hügligen Waldes mit den schönen Schluchten und Tälern und trank in der Waldhalle (am Steilufer der Granitz) Kaffee...“ Das ist bemerkenswert: Es gab also noch Kaffee(ersatz) in einer Gaststätte. Ich wollte auch botanische Studien betreiben, was ich aber aufgab, als ich mich dabei einmal sehr verspätete und die Verwandtschaft dadurch in große Aufregung versetzte. Man fürchtete, ich sei im Sumpf von Mölln-Medow eingesackt.

„Sehr schön war es, dass ich mich endlich einmal wieder satt essen konnte. Ich nahm auch rund 2 ½ kg zu. Sonst nahm ich stets ab, wenn ich auf Rügen war. Ganz besonders schmeckte mir immer das Eis, das es jeden Mittwoch, Sonnabend und Sonntag gab. Hier in Berlin ist das Speiseeis im Kriege kaum zu essen.“ - Mehrmals „besuchte ich Tante Gusti und Onkel Albert in Gager. ... Bei Tante Justine ist es recht gemütlich gewesen. Einige Male waren französische Kriegsgefangene da, mit denen ich mich unterhielt. Wir sprachen dann französisch, obwohl sie alle tadellos deutsch sprachen. Ein Franzose schenkte meiner Tante Froschschenkel, und beim Abendbrot aß ich einige mit ausgezeichnetem Appetit.“

Die Verwandten auf dem Lande konnten im Sommer 1942 noch recht gut leben. In Berlin war das anders.

Schon 1941 war die Versorgung schlecht, und wie ich schon erwähnt habe, hatte ich oft Hunger. Meine Mutter war manchmal verzweifelt, weil sie nichts im Hause hatte. Es gab einen Schwarzen Markt, aber wir hatten nichts zu bieten. Wir waren auf die dürftigen Rationen angewiesen.

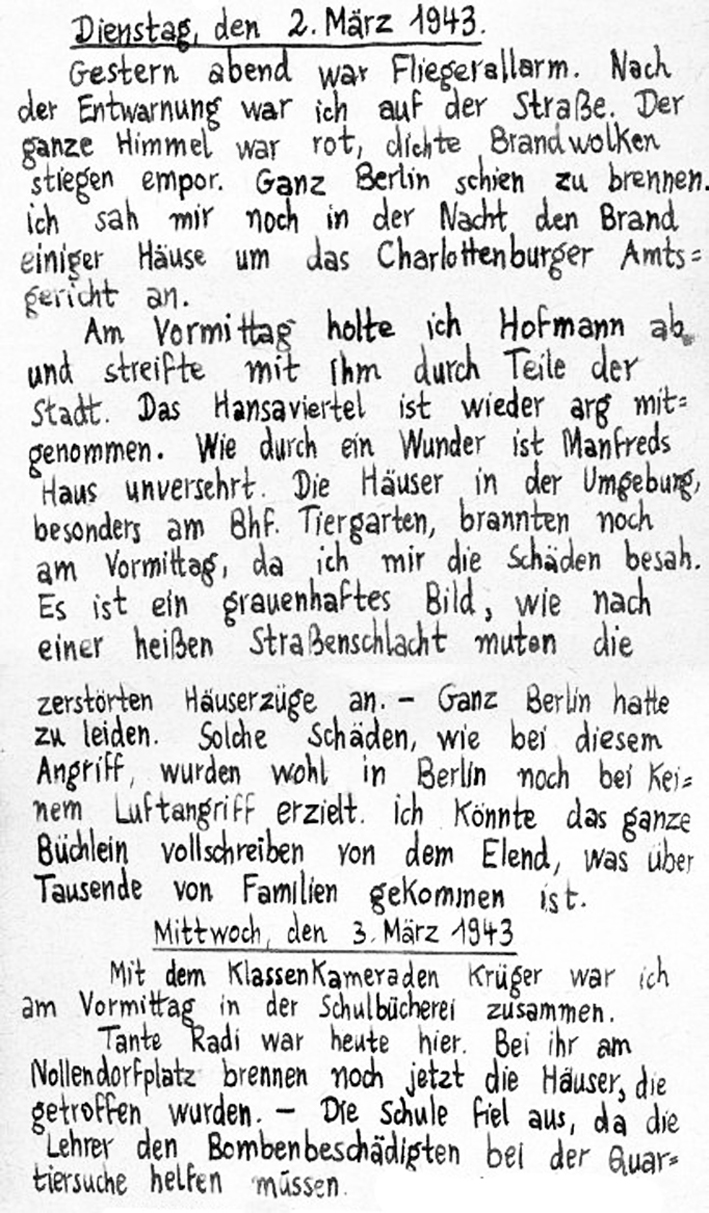

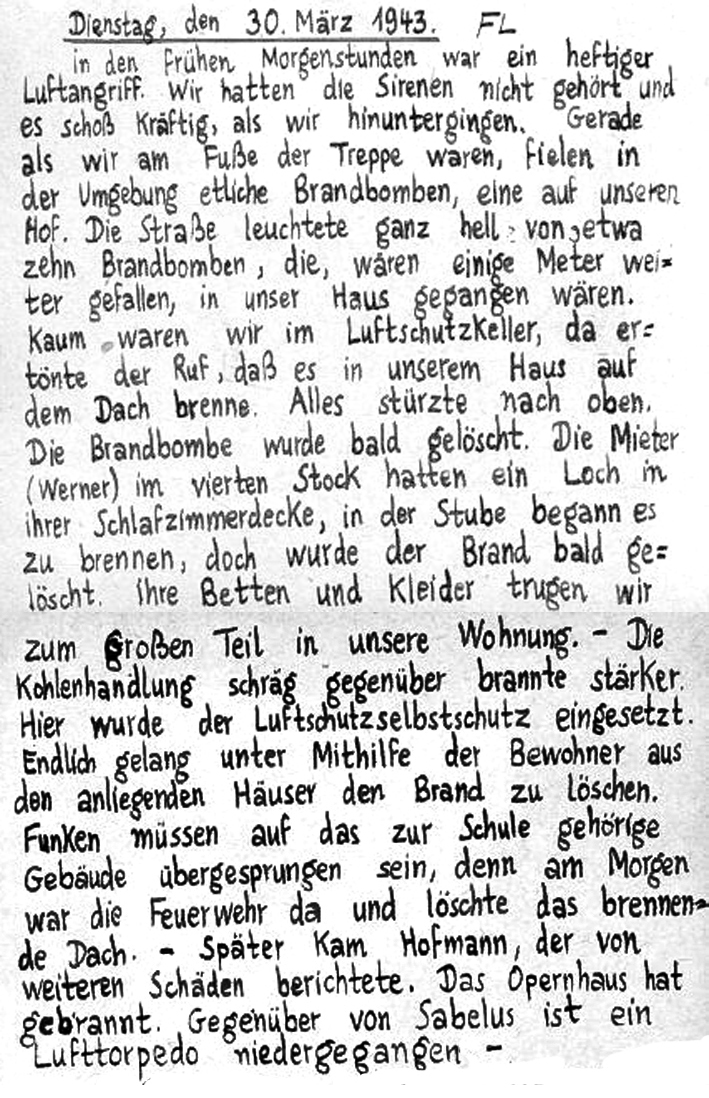

Die Luftangriffe wurden häufiger und verstärkten sich. Die Flieger kamen immer nachts, und wir mussten dann stundenlang im Keller hocken, wo man keinen richtigen Schlaf fand. Es war dort kalt, dunkel und unbequem. Über einige Luftangriffe habe ich in meinem Tagebuch berichtet, zum Beispiel über den Abend des 1.März 1943. „Ich könnte das ganze Büchlein vollschreiben von dem Elend, was über Tausende von Familien gekommen ist.“ Am 30.März wurde unser Haus getroffen: „In den frühen Morgenstunden war ein heftiger Luftangriff. Wir hatten die Sirenen nicht gehört, und es schoss schon kräftig, als wir hinuntergingen. Gerade als wir am Fuße der Treppe waren, fielen in der Umgebung etliche Brandbomben, eine auf unseren Hof. Die Straße leuchtete ganz hell von etwa zehn Brandbomben, die, wären sie einige Meter weiter gefallen, in unser Haus gegangen wären. Kaum waren wir im Luftschutzkeller, da ertönte der Ruf, dass es in unserem Haus auf dem Dach brenne. Alles stürzte nach oben. Die Brandbombe wurde bald gelöscht. Die Mieter (Werner) im vierten Stock hatten ein Loch in ihrer Schlafzimmerdecke, in der Stube begann es zu brennen, doch wurde der Brand bald gelöscht. Ihre Betten und Kleider trugen wir zum großen Teil in unsere Wohnung. - Die Kohlenhandlung schräg gegenüber brannte stärker. Hier wurde der Luftschutz-Selbstschutz eingesetzt. Endlich gelang es unter Mithilfe der Bewohner aus den anliegenden Häusern den Brand zu löschen. Funken müssen auf das zur Schule gehörige Gebäude übergesprungen sein, denn am Morgen war die Feuerwehr da und löschte das brennende Dach. - Später kam Hofmann, der von weiteren Schäden berichtete. Das Opernhaus hat gebrannt. Gegenüber von Sabelus ist ein Lufttorpedo niedergegangen.“

Unsere Wertsachen waren alle in einem Koffer verstaut, der ständig bereit stand, und den mein Vater immer mit in den Luftschutzkeller nahm. Der Koffer war nicht ganz leicht, aber mein Vater schleppte ihn auch jedesmal nach Wannsee mit. Wie ich schon erwähnte, übernachteten meine Eltern im Sommerhalbjahr in der Laube am Wannsee, weil sie sich dort sicherer fühlten als in Charlottenburg. Für den Weg vom Bahnhof Nikolassee zur Laubenkolonie wählten meine Eltern einen einsamen Waldweg, weil sie ihn für eine kleine Abkürzung hielten. Auf den Gedanken, er könnte überfallen und der Koffer geraubt werden, ist mein Vater nie gekommen. Wäre das heute, so würde er vermutlich auch ohne Gepäck abends nicht auf diesem Weg laufen, sondern lieber den kurzen Umweg längs der Straße wählen. Selbst das wäre noch zu riskant. Mit einem Koffer voller Wertsachen würde er überhaupt nicht mehr herumlaufen. Der Gedanke ist schon merkwürdig, dass man sich bisweilen in einer schlimmen Diktatur sicherer fühlen kann als im demokratischen Rechtsstaat.

Die Alliierten waren offenbar davon überzeugt, durch einen gnadenlosen Luftkrieg den Krieg schneller beenden zu können. Es waren nicht nur militärische Überlegungen. Hinzu kam der Hass gegen die Deutschen, die den mörderischen Krieg begonnen hatten und ihrerseits nicht gerade zimperlich waren. Die Luftangriffe haben, so seltsam das klingen mag, nach meiner Ansicht den Krieg eher verlängert als verkürzt. Ich habe viele „Terrorangriffe“ aller Art miterlebt und musste zusehen, wie es darauf angelegt wurde, wahllos Menschen möglichst grausam zu töten, ohne einen militärischen Nutzen. Da bedurfte es gar keines großen Propagandafeldzuges durch Goebbels, der Hass richtete sich nicht gegen die Nazimachthaber als Verursacher des Krieges, sondern gegen die Bombenwerfer. „Wir müssen das durchstehen, ob wir wollen oder nicht, die werden uns alle umbringen, wenn wir aufgeben,“ so dachten viele Menschen. Die vielen Leiden und Entbehrungen wurden ertragen.

Es gab für meine Klasse keinen gemeinsamen Abschluss. Bis auf ganz wenige Mitschüler verschwanden alle nach und nach beim Arbeitsdienst oder beim Militär. Einige meldeten sich freiwillig, damit sie zu bestimmten Wehrmachtteilen kamen, oder weil sie Offizier werden wollten. Wer wie ich die Dinge auf sich zu kommen ließ, wurde je nach Lebensalter früher oder später eingezogen. In meiner Schulklasse waren drei Jahrgänge vertreten. Die älteren aus dem Geburtsjahr 1924 wurden schon am Jahresbeginn 1943 ohne vorausgehenden Arbeitsdienst zur Wehrmacht eingezogen, mein Freund Joachim Baer gehörte dazu. Am 31.Januar schrieb ich in mein Tagebuch: „Joachim hat seine Einberufung erhalten. Ich war entsetzter als er.“ Am 2.Februar frage ich: „Warum muss das alles sein?!“ 4.Februar: „Am Abend waren Manfred, Hofmann und ich bei Joachim zur Abeschiedsfeier. Erst spät trennten wir uns und hatten dann alle eine schwermütige Stimmung.“ Am nächsten Tag begleiteten wir Joachim zum Bahnhof: „Ihm war recht schwer ums Herz und ich war auch recht traurig.“ - Anfang April erkrankte Joachim und kam in ein Lazarett. Leider sind einige Seiten aus dem Tagebuch entfernt worden, und so steht für den 26.April nur der Schluss der Eintragung: „(Joachim) liegt im Revier, eine Stätte, die an ein Asyl für Obdachlose, nicht aber an eine Krankenstube, erinnert. Was ich so hörte oder sah, trug nicht dazu bei, mir eine freudige Erwartung meiner Einberufung zu verschaffen.“

Mein Jahrgang 1925 folgte etwa im Mai des Jahres, wobei wir zunächst drei Monate Arbeitsdient abzuleisten hatten, bevor wir zur Wehrmacht kamen. Schon Monate vorher verschwand der Jahrgang 1926. Er kam geschlossen in ein Lager nördlich von Berlin, wo es einen eingeschränkten Schulunterricht gab. Die Schüler wurden dort als „Flakhelfer“ eingesetzt, sollten also das Militär bei der Luftabwehr unterstützen.

Ab Sommer 1943 war also die Klasse nur noch schwach besetzt, sie bestand nur noch noch aus zwei oder drei Klassenkameraden, die aus Gesundheitsgründen nicht zur Wehrmacht kamen und aus zwei H.J.Bonzen, die es verstanden, sich zu drücken. Sie redeten sehr geschwollen vom heldenhaften Kampf, doch das galt wohl nur für die anderen. Der eine dieser beiden lief immer in einer schmucken Uniform mit eindrucksvollen Rangabzeichen umher und beglückwünschte die Deppen, die sich freiwillig an die Front melden wollten. Er war mir unheimlich, vielleicht der einzige Mitschüler, dem ich zugetraut hätte, andere wegen ihrer Gesinnung zu denunzieren. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Der andere Patriot war eher ungefährlich, wohl nur ein Opportunist, der bald nach dem Krieg Lehrer wurde und alle Verbindungen in die Vergangenheit vermied.