Start | Die Burg als Bauwerk | Höfische Kultur und ihr Einfluss | Burgendämmerung

Die frühe Karolingerherrschaft bot dem Frankenreich von 751 bis 814 eine Epoche des Friedens. Vom 9. bis zum 11. Jahrhundert aber fuhren Gruppen skandinavischer Völker über Nord- und Ostsee und nutzen das europäische Flusssystem für Beutezüge. Die schnellen Angreifer wurden nordmanni genannt. Dagegen war das schwerfällige Aufgebot waffenfähiger freier Männer weitgehend machtlos. Von 899 bis 955 plünderten zudem reiternomadische Ungarn immer wieder Teile Mittel- und Westeuropas. Die Verheerungen beschädigten das Ansehen der Karolinger und begünstigten den Aufstieg lokaler Machthaber. Überall im Reich wurden Schutzburgen gebaut. Für den Krieg ausgebildete adlige Panzerreiter bildeten fortan den Kern der Heere. Sie wurden mit Land entlohnt. Im Ostteil des Frankenreiches gelang es den Königen Heinrich I. und Otto I. eine neue Dynastie zu gründen. Damals entstand das Heilige Römische Reich der Deutschen. Normannen und Ungarn aber nahmen im 10. Jahrhundert den christlichen Glauben an und wurden sesshaft.

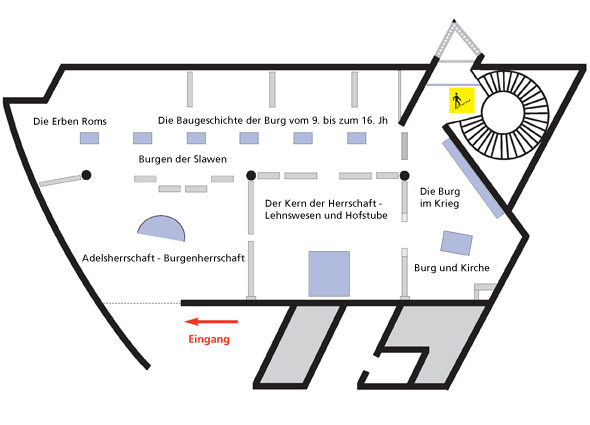

Im 11. Jahrhundert begann die Blütezeit der Burg: Die Elite verließ den bäuerlichen Siedlungsverband und errichtete »Feste Häuser« in hervorgehobener Lage. Leitform und Kernelement war der umwehrte Turm; diese Warte wurde zugleich aufragendes Herrschaftszeichen. Adels»häuser« nannten sich nach ihren »Stammburgen«, selbst wenn Umzüge zu Namenswechseln führten.

Im 12. und 13. Jahrhundert wandelte sich die Turmburg im Idealfall zu einem Ensemble aus Wohnbau, Halle und Bergfried, umringt von der Wehrmauer mit Torturm. Eine oder auch mehrere Vorburgen konnten Nebengebäude, Ställe, weitere Wohn- und Wirtschaftsbauten aufnehmen.

Die Blütezeit der Burg spiegelt einen Verfassungswandel: Die Macht verlagerte sich vom König zu den Territorien, Städte und Burgen sicherten alte und neue Rechtsansprüche. Gewinner dieses tiefgreifenden Umbaus waren die Fürsten, die ihre Landesherrschaft mit Neu- und Ausbauten sicherten. Ihre städtischen Residenzen und die ländlichen Sitze ihrer Amtsträger sind später Höhepunkt und Erben des Burgenbaus.

Bis ins Hochmittelalter blieb der Burgenbau Königsrecht. Spätestens mit dem Ende des karolingischen Königtums übten Grafen und Fürsten dieses Baurecht im Auftrag aus. Wachsende Bedeutung der adligen Ritterschaft, ihre lehnsrechtliche Einbindung in das Herrschaftssystem und ihre Schutzfunktion im Rahmen des Landesausbaus führten zur Anlage von Eigenbefestigungen des Adels.

Während der Sachsenspiegel und der friesische Brokmerbrief Ausläufer eines älteren Befestigungsmonopols darstellen, markiert das »Statutum in favorem principum« von 1231 die Preisgabe des königlichen Rechts zugunsten des Adels.

Die meisten Burgen entstanden zwischen dem 11. und 14. Jh. Sie wurden nicht nur auf dem adligen Eigengut, dem »Allod«, sondern auch im Auftrag mächtiger Lehnsherren erbaut. Burgen wurden stets von erfahrenen Baumeistern errichtet, die mit anspruchsvollen Techniken des Steinbaus vertraut waren. Wenn auch Steinburgen wehrtechnisch überlegen waren, so wurden noch bis ins Spätmittelalter reine Holzanlagen erbaut