|

Wie

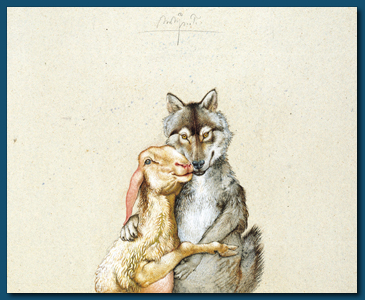

sie da stehen! Selbstbewusst und unaufdringlich. In liebevoller

Umarmung aneinander gekuschelt, zärtlich vereint, Schnauze

an Schnauze. Einfach süß!

Und

doch ein so unmögliches Paar. An diesem herzallerliebsten

Anblick kann sich der moderne Mensch etwas aufrichten, der

niedergedrückt ist von Selbstzerrissenheit und Widersprüchen,

Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie vom endlosen Fluss

der Nachrichten über Neid, Selbstsucht, Hass, Mord, Totschlag

und vieles andere wenig Erbauliche mehr. Dieses tierische

Paar macht das alles vergessen. Dass in der Geschichte der

eine dem anderen immer ein Wolf war und heute noch ist.

Es ist ein leuchtendes Beispiel für die Macht der Liebe,

die das Animalische bezwingt und die rohen Instinkte in

etwas Höheres, Fortentwickeltes, Fortschrittliches, in Kultur

sublimiert. Die Grenzen der Natur werden überwunden durch

ihre Steigerung ins Erhabene.

|

So

stellt uns das Utopische Paar den gelungenen Zivilisationsprozess,

den paradiesischen Zustand vor, in dem die Ungleichen gleich und

die Andersartigen Brüder und Schwestern sind. Dieses rundum glückliche

und zufriedene Paar ist das Beispiel für die ideale conditio humana:

Niemand ist mehr bloßes Mittel, sondern Zweck des anderen. Der

die Welt beherrschende Teufelskreis ist durchbrochen, die Evolution

endlich an ihr Ende gekommen. Fressen muss Mann und Maus nicht

mehr, und gefressen wird auch nicht mehr. Allüberall Harmonie

und Idealität. Botschafter dieser Zukunftsvision sind die beiden.

Schaf und Wolf. Bis in graue Vorzeit im Streit entzweit, waren

sie die Stellvertreter eines unmöglichen Verhältnisses. Fabeln,

Parabeln und Gleichnisse der vergangenen 1000 Jahre legen Zeugnis

davon ab.

Bei

Prechtl ist alles anders. Hier haben sie endlich zueinander gefunden,

sind sogar unzertrennlich geworden. Sein Utopisches Paar ist die

visuelle Parabel des Glücks des Unmöglichen. "Das utopische Prinzip

wird erst wahr, wenn sich Wolf und Schaf in Liebe umarmen", sagte

Prechtl.

Das

Utopische Paar zierte als farbiger Schutzumschlag das 1986 von

der Frankfurter Büchergilde Gutenberg herausgegebene Buch Utopia

von Sir Thomas More, auf deutsch Morus genannt. Die von Prechtl

mit 16 "zeitnahen Bildern" illustrierte Ausgabe des Buchs hatte

bis 1991 vier Auflagen. Das Utopische Paar wurde zu dem populärsten

und am häufigsten reproduzierten Motiv der Prechtlschen Bildwelt.

Die Nürnberger Zeitung druckte es zur Jahreswende 1999/2000 gleich

in Groß auf der Titelseite ihrer Sonderbeilage ab, unter der Überschrift

"Krieg, Zerstörung und Hoffnung". Wie kein anderes war das 20.

Jahrhundert beherrscht von Kriegen, Genozid, Vertreibung und Flüchtlingsströmen.

Sie machen das vergangene Jahrhundert zum blutigsten und opferreichsten,

seit der Mensch Geschichte aufzeichnet. Das Diktum vom Menschen

als "Wolf" des Menschen bewies aufs neue seine Wahrheit, auch

wenn der von Generation zu Generation überlieferte Spruch in einem

Punkt nie stimmte: Wölfe rotten nicht ihre eigenen Artgenossen

aus, das tut nur die Gattung Mensch. Richtig müsste es daher heißen,

der Mensch ist dem Menschen ein Mensch. Die Aussage schließt all

die Schrecken und das unvorstellbare Leid, die Menschen anderen

Menschen bereiteten, ein.

Die

Nürnberger Zeitung bildete das Utopische Paar als ironisches,

nichtsdestotrotz ernst gemeintes Symbol der Hoffnung auf bessere

Zeiten ab. Diese Sinnschicht erklärt möglicherweise die Beliebtheit

des Motivs. Zwar ist der dargestellte Zustand wider die Natur

und daher völlig unmöglich, insoweit folgt Prechtl einer pessimistischen

Philosophie. Das kann der Mensch niemals erreichen, selbst wenn

er es wollte. Doch das anthropomorphistische Wunschbild visualisiert

mit seinem ganz und gar utopischen Verhältnis die denkbare Möglichkeit

einer anders verfassten Welt. Die Freude, die das Bild macht,

resultiert vielleicht aus der Erkenntnis, dass der Mensch die

Fähigkeit hat, Gegebenes zu erkennen, es zu durchdringen, mit

Wissen und Handeln zu übersteigen. Selbst wenn er das Unmögliche

nicht möglich machen kann, erlebt er seine Phantasie als einen

Augenblick des Glücks.

|