Strafsache 527 – 10/92. Der Prozess gegen Erich Honecker und dessen letzte Rede

Thomas Jander | 2. Dezember 2022

Vor dreißig Jahren wurde vor dem Berliner Landgericht ein Strafprozess gegen Erich Honecker und andere hochrangige Mitglieder der ehemaligen DDR-Regierung und der SED wegen der Toten an der innerdeutschen Grenze geführt. Er sollte ein Jahrhundertprozess werden und ist doch heute weitgehend in Vergessenheit geraten. In Erinnerung blieb vor allem Honeckers letzte öffentliche Rede am 3. Dezember 1992. Thomas Jander, Leiter der Sammlung „Zeitgeschichtliche Dokumente“, in der die wohl erste Fassung dieser Rede liegt, erörtert in diesem Beitrag die Geschichte von Prozess und Rede.

Das Ende der Ära Honecker

Dreizehn Jahre lang war Erich Honecker der mächtigste Mann der DDR, in der SED sogar achtzehn. Das Ende seiner Ära kam ebenso rasch wie überraschend: Im Juli 1989 noch mitten im Machtzentrum, schien Honecker im August schon ziemlich isoliert: Nachdem er ein Treffen von Regierungschefs der Warschauer-Pakt-Staaten wegen einer Gallenkolik plötzlich abbrach, wurde er im DDR-Regierungskrankenhaus mehrfach operiert und blieb dort fast zwei Monate. In dieser Zeit hatten im In- und Ausland dramatische gesellschaftliche und politische Ereignisse stattgefunden: Ungarn hatte seine Grenzen zu Österreich geöffnet, täglich flohen DDR-Bürger und Bürgerinnen in den Westen, die DDR-Botschaft in Prag war von Flüchtlingen überfüllt und in großen Städten des Landes demonstrierten tausende Menschen gegen die SED-Herrschaft. Von Honecker war nichts zu hören. Als er in seine Ämter zurückkehrte, stand er den Entwicklungen starrsinnig und zynisch gegenüber: Keine Träne, erklärte Honecker in der Aktuellen Kamera, solle man den Geflüchteten nachweinen. Öffentlich bereiteten Staats- und Parteiführung die Feierlichkeiten für den 40. Jahrestag der DDR vor. Doch Honeckers bislang engste Genossen suchten zugleich die Flucht nach vorn und hatten bereits die „Wende“, das heißt, dessen Absetzung geplant: In einer Sitzung des SED-Politbüros am 17. Oktober 1989 schlug Willi Stoph vor, Honecker von seinen Ämtern zu entbinden und Egon Krenz als dessen Nachfolge zu wählen. Einen Tag später folgten das ZK, die Volkskammer bestätigte am 24. Oktober Krenz als neuen Staatschef und Honecker war Geschichte. Für den Ex-Staatschef selbst begann damit eine fast drei Jahre und viele Stationen umfassende Flucht, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

Der Strafprozess vor dem Berliner Landgericht

Noch 1989 wurde in der DDR ein Ermittlungsverfahren gegen Honecker wegen Amtsmissbrauch und Korruption eingeleitet, das im Januar 1990 auf Hochverrat und andere Staatsverbrechen erweitert wurde. Als man im Sommer 1990 Protokolle des Nationalen Verteidigungsrates aus dem Jahr 1974, als Honecker dessen Vorsitzender war, die den Schusswaffengebrauch an der innerdeutschen Grenze befahlen, fand, wurde daraus am 8. August 1990 ein Ermittlungsverfahren wegen mehrfachen Mordes und mehrfacher schwerer Körperverletzung. Doch das Ende der DDR-Generalstaatsanwaltschaft war ebenso gekommen wie das des gesamten Staates und so wurden am späten Nachmittag des 2. Oktober 1990 die 400 Aktenordner zum Fall Honecker dem Generalbundesanwalt übergeben. Zwei Wochen später erließ das laut Einigungsvertrag zuständige Amtsgericht Tiergarten einen Haftbefehl: Honecker wurde des Totschlags in vier Fällen zwischen 1983 und 1989 beschuldigt. Zweimal legten die Rechtsbeistände Haftbeschwerde ein, zweimal lehnte das Landgericht ab, zuletzt am 6. März 1991. Gut eine Woche später waren die Honeckers in die Sowjetunion geflohen.

Als sich etwa ein Jahr später seine Auslieferung abzeichnete, verkündete die Berliner Justizsenatorin Jutta Limbach, dass die Staatsanwaltschaft beim Kammergericht Anklage gegen Honecker erhoben hätte. Tatsächlich wurde Honecker am 29. Juli 1992 nach Deutschland gebracht, sogleich verhaftet und in die Untersuchungshaft Moabit eingeliefert.

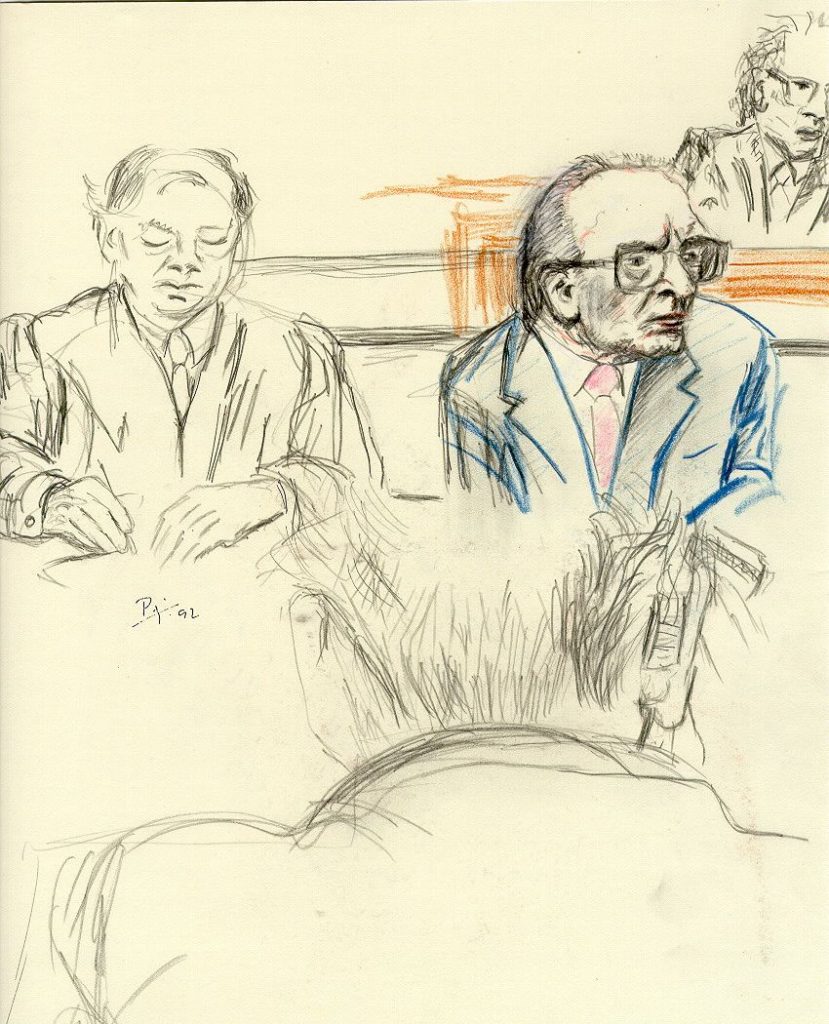

Der Prozess bei der 27. Strafkammer des Landgerichts Berlin begann am 12. November, den Vorsitz im Saal 700 hatte Richter Hans Georg Bräutigam. Der Saal war zwar der größte im kaiserzeitlichen Gerichtsgebäude, doch fasste er kaum alle Beteiligten: Der Richterbank mit drei Berufs- und zwei Laienrichtern, hinter denen zwei Ersatzrichter und vier Ersatzschöffen Platz finden mussten, folgte links die der sechs Angeklagten – neben Erich Honecker waren dies Erich Mielke, Willi Stoph, Heinz Keßler, Fritz Streletz, Hans Albrecht – nebst ihren je drei Verteidigern. Ihnen gegenüber saß Staatsanwalt Christoph Schäfgen mit drei Begleitern, sowie die vier Nebenkläger und deren Vertreter. Hinzu kamen etwa 150 Journalisten und Zuschauer, davon etliche Unterstützer Honeckers.

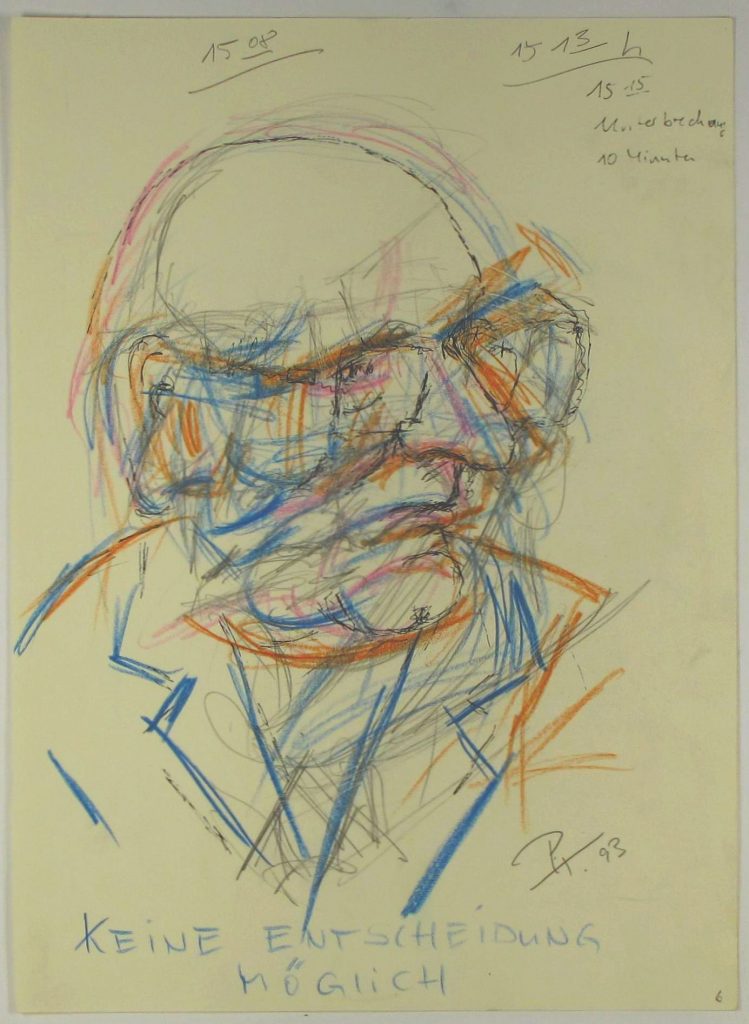

Verhandelt wurde zweimal wöchentlich für maximal drei Stunden. Insgesamt war der Prozess auf 60 Verhandlungstage ausgelegt. Nach dem ersten, nur 45minütigen Prozesstag, reduzierte sich die Zahl der Angeklagten, die Fälle von Stoph und Mielke wurden abgetrennt. Am zweiten hatten Honeckers Anwälte das Wort, Befangenheitsanträge gegen die Richter und brachten, wie auch an den folgenden Tagen, die Krankheit Honeckers, ein Leberkrebsleiden, das in der öffentlichen Berichterstattung viel Platz einnahm, immer mehr ins Zentrum ihrer den Prozess verschleppenden Anträge. Am fünften Verhandlungstag, dem 30. November 1992, wurde die 783-seitige Anklageschrift in einer Schnellversion verlesen. Wegen Honeckers wachsendem Tumor und der Verzögerungstaktik seiner Verteidiger drückte die Staatsanwaltschaft aufs Tempo, weshalb auch die ursprünglich in der Anklageschrift zu verhandelnden 68 Todesfälle zu Prozessbeginn auf zwölf reduziert wurden. Eigentlich sollte Honecker sein Statement ebenfalls an diesem 30. November machen, doch er wollte nicht mehr und so hielt der ehemals mächtigste Mann der DDR seine letzte Rede am sechsten Verhandlungstag, dem 3. Dezember 1992.

Honeckers letzte Rede

Erich Honecker mag vieles gewesen sein, ein guter Redner war er nie: Seine oft langatmigen öffentlichen Ansprachen nuschelte er monoton in hölzernem Parteifunktionärsdeutsch daher. Doch an dieser Rede hatte er, folgt man Anwalt Wolff, seit seiner Einlieferung nach Moabit gearbeitet. Ein erstes Typoskript übergab er ihm am 19. Oktober, ein zweites, überarbeitetes folgte am 26. November. Die Rede, in 40 Exemplaren an die Presse verteilt, umfasste 14 Seiten und Honecker benötigte dafür etwa 70 Minuten, unterbrochen von einer Pause. Bemerkenswert war für viele Beobachtende, dass Honecker anders als erwartet, mit fester und lauter Stimme vortrug und kaum in den für ihn typischen Singsang verfiel. Jaqueline Hénard, die für die FAZ im Gerichtssaal saß, schrieb später, die Ansprache sei im Gestus des „Staatschef[s] der von mehr als einhundert Staaten völkerrechtlich anerkannte DDR“ gehalten worden.

Was Honecker indes zu sagen hatte, war wenig überraschend. Er bestritt die Rechtmäßigkeit des Prozesses, würde sich daher nicht verteidigen und das Urteil auch nicht mehr erleben. Das Verfahren wäre politisch und eigentlich gegen die ehemalige DDR gerichtet. Im Kern stellte er die historischen Umstände, die 1961 zur Schließung der Grenze und zum Bau der Mauer geführt haben und die sich feindlich gegenüberstehenden Militärblöcke, Nato und Warschauer Pakt, in Verantwortung für die ihm zur Last gelegten Toten an der Grenze. Sein Einfluss war begrenzt und die DDR sei im weder im Warschauer Pakt eine Führungsmacht oder gar eine Weltmacht gewesen, die dies hätte verhindern können. Da solche „politische[n] Entscheidungen [sehr oft, T.J.] Menschenleben gefordert haben“, nannte Honecker den Vietnamkrieg, den Falklandkrieg oder die Besetzung Grenadas als Beispiele, in denen die politischen Entscheider und Entscheiderinnen vor keinem Gericht der Welt zur Verantwortung gezogen worden wären. Überdies hätte eine Verhinderung der Grenzschließung „Tausende oder Millionen Tote zur Folge gehabt“. Was es nicht gab, waren Worte des Mitleids, Bedauerns oder gar persönlicher Reue angesichts der hunderten von Toten, die diese Grenze in ihren 28 Jahre gefordert hatte. Am Ende sagte er an die Richter gewandt trotzig: „Ich bin am Ende meiner Erklärung, tun Sie, was Sie nicht lassen können.“

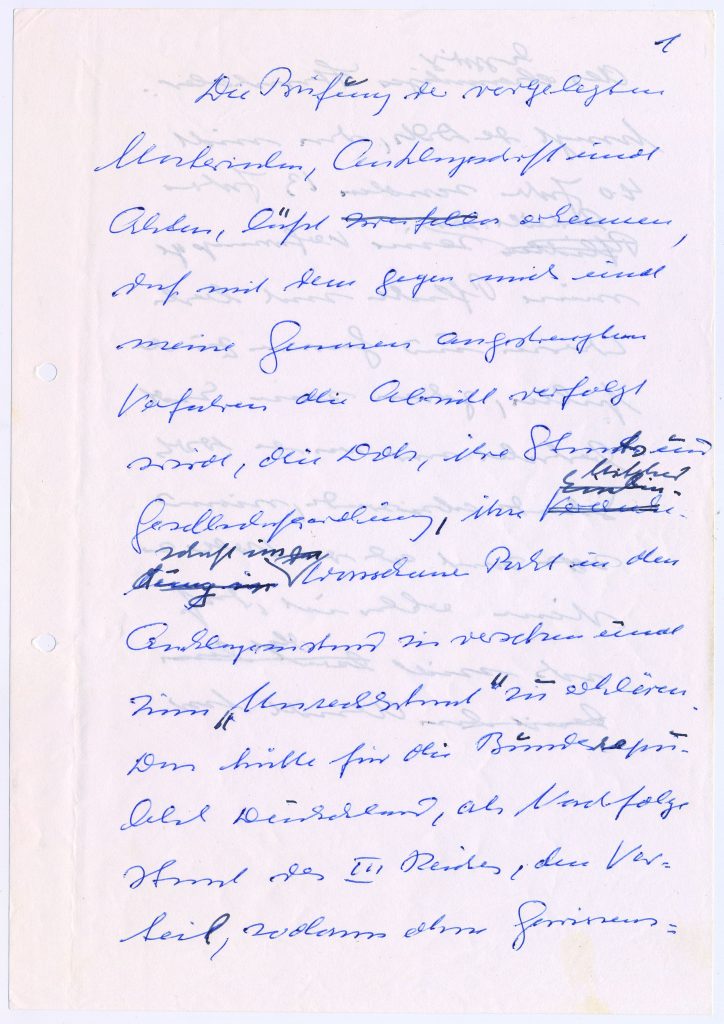

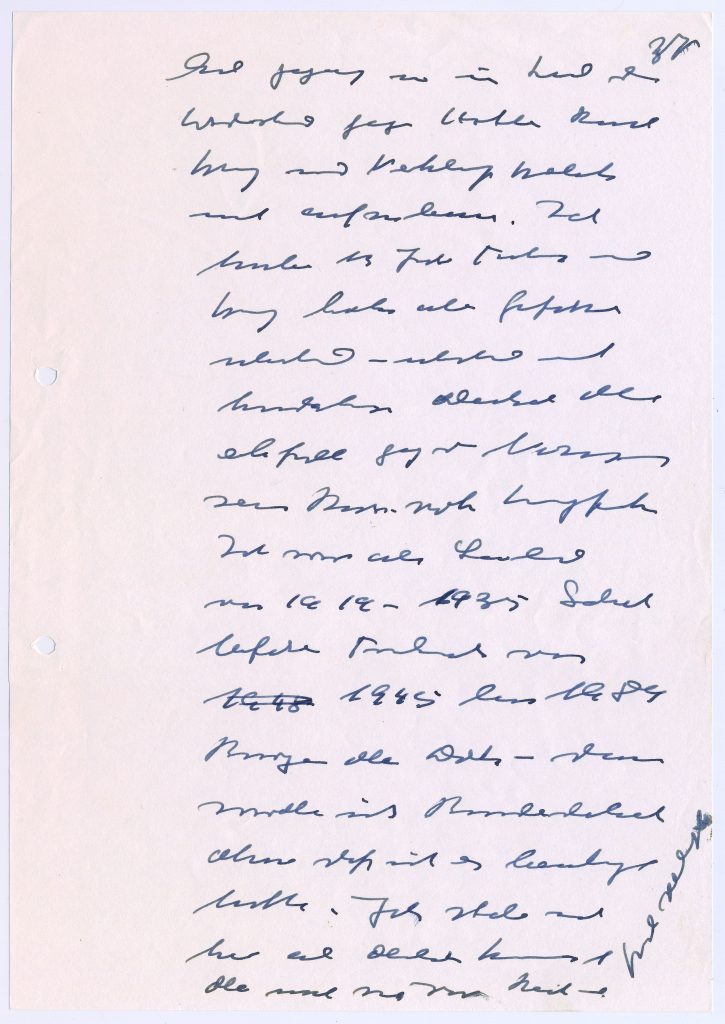

Im Bestand der Sammlung „Zeitgeschichtliche Dokumente“ des DHM befindet sich die mutmaßliche Urfassung dieser Rede. Es handelt sich dabei um ein undatiertes, handschriftliches Manuskript von 38 Seiten Länge. Die ersten 22 Seiten hatte Honecker mit Kugelschreiber, die restlichen 15 mit einem Tintenfüller geschrieben. Vor allem die letzten Seiten zeigen sichtlich Spuren von Hast oder Erregung, da die teils schwer lesbare Hand Honeckers kaum mehr zu entziffern ist.

Inhaltlich gleichen sich Ur- und Endfassung in Teilen, weichen aber auch stark voneinander ab. Erhalten blieb, dass das Verfahren eigentlich gegen die sozialistische Gesellschaftsordnung der DDR geführt würde, obwohl das Land international anerkannt und auch er selbst von höchsten Vertretern der Bundesrepublik besucht und eingeladen versorgt worden sei. Viel Platz nimmt die Einordnung und Verteidigung des Grenzregimes als Produkt des Kalten Krieges und als Barriere für einen Atomkrieg ein. Zu den Opfern auch hier kaum ein Wort, ja im Entwurf steht gerade nur ein Satz, der zudem die toten Geflüchteten mit den toten Grenzsoldaten gemein macht.

Vor allem das letzte Viertel des Entwurfs findet sich nicht in der finalen Version wieder. Hier lässt Honecker seiner Verbitterung über den einstigen Genossen und Freund Michail Gorbatschow freien Lauf. Dieser hätte den Sozialismus verraten, die DDR für „weniger als 30 Silberlinge“ verkauft, und dem marxistischen Klassenkampfdogma die Schuld an der „Misere des 20. Jahrhunderts“ gegeben. In Honeckers Augen konnte er damit „tiefer […] nicht mehr sinken“. In der gehaltenen Rede erwähnt er den ehemaligen sowjetischen Präsidenten nur ganz zum Schluss und bemerkt süffisant, dass man diesen zum Ehrenbürger Berlins macht und ihn vor Gericht stellt, obwohl doch beide bis auf ganz kleine Unterschiede dieselbe Politik vertreten hätten.

Die erste und die letzte Seite der mutmaßlichen Urschrift von Honeckers Gerichtserklärung: „Ich stehe auch hier als deutscher Kommunist […]“. [Deutsches Historisches Museum; Do2 2017/1091]

Am Ende bleiben Zweifel, vergleicht man beide Fassungen, dass Honecker diese letzte Rede ganz allein verfasst hat. Zwar lag ihm die Anklageschrift seit Monaten vor und er hatte genügend Zeit zum Schreiben und Redigieren, so dass aus einem anfangs kaum strukturierten und eher impulsiven Text voller Lücken und Sprünge, durch Überarbeitung eine Erklärung entstand, die Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung als „penibel und akkurat“ kommentierte. Bedenkt man aber, dass Honecker ein schwer kranker, von etlichen Operationen und seiner kräftezehrenden Flucht physisch wie psychisch geschwächter, 80 Jahre alter Mann war, sind solche Zweifel angebracht. Die Rede war auch nicht die einzige von ihm in der Untersuchungshaft verfasste Schrift: Gleichzeitig arbeitete er an den „Moabiter Notizen“, einer Art politischem Vermächtnis; 1994 auf etwa 80 Druckseiten veröffentlicht. In deren Neuauflage (2010) verrät Margot Honecker, dass Erich seine Texte 1992 in Moabit handschriftlich verfertigte und diese auf dem Postweg nach Chile sendete, wo sie von ihr abgetippt und zur Redaktion zurückgeschickt wurden, weil eben „seine Schrift […] schon nicht mehr gut leserlich“ war.

Es darf also vermutet werden, dass die Rede auch inhaltlich ein Gemeinschaftswerk des Ehepaares Honecker war, bei dem Erich Honecker handschriftlich das Grundgerüst lieferte und Margot Honecker den Rest übernahm. Letztere hatte eindeutig mehr Ressourcen für Ausformulierung und Ausfütterung der Notizen mit Beispielen, Zahlen und Details, vertrat dieselbe Ideologie und auch der zeitaufwändige Transfer der Manuskriptseiten hat sicher nicht häufig stattgefunden. So mutmaßte am 4. Dezember 1992 schon der Tagesspiegel, dass bei der „vielleicht beste[n] Rede, die Erich Honecker je in seinem politischen Leben gehalten hat“, „man am Ende gar nicht glauben [möchte], dass der Erich das alles selber gedichtet haben soll, wie sein Verteidiger Wolff beteuert.“

Nach seiner Erklärung sagte Honecker vor Gericht kein Wort mehr. Das lag indes vor allem daran, dass der Prozess ein jähes Ende fand. Zuerst kamen neue medizinische Gutachten, die befanden, dass Honecker noch etwa drei bis sechs Monate zu leben hätte, woraufhin die Verteidigung die Aufhebung des Haftbefehls beantragte. Das Gericht lehnte ab und die Anwälte reichten beim Berliner Verfassungsgerichtshof Beschwerde ein: Es sei gegen die Menschenwürde des Angeklagten, einem Prozess ausgeliefert zu sein, dessen Urteils er nicht erleben würde. Am 7. Januar 1993 wurde der Prozess dann noch einmal „verschlankt“ und das Honecker-Verfahren von den übrigen abgetrennt. Doch schon fünf Tage später entschied das Landesverfassungsgericht im Sinne Honeckers und am 13. Januar 1993 war Erich Honecker ein freier Mann und auf dem Weg nach Chile.

Geschichte vor Gericht

Der Rechtshistoriker Uwe Wesel war sich kurz nach Ende des Verfahrens sicher, dass es ein historischer Prozess war, blieb aber unsicher, wie man ihn zukünftig einordnen sollte.

Man muss weit in die deutsche Geschichte zurückblicken, um überhaupt ein Staatsoberhaupt zu finden, dass vor Gericht gestellt wurde und landet am Ende beim letzten Staufer Konradin, der 1268 gerichtet und enthauptet wurde. Also ein schlechter Vergleich. Aber auch die Nürnberger Prozesse, in denen immerhin der langjährige zweite Mann des „Dritten Reiches“ Hermann Göring auf der Anklagebank saß, ist kein gutes Beispiel zur Einordnung des Honecker-Prozesses. Damals ging es nur um Verbrechen, die von Deutschen nach Kriegsbeginn begangen oder befohlen wurden, über alle anderen, nicht weniger strafwürdigen Taten wurde nicht verhandelt.

Eines aber war auch den Anklägern von Nürnberg bewusst: Nulla poena sine lege (keine Strafe ohne Gesetz). Deshalb wurden die gesetzlichen Grundlagen für die Anklage erst geschaffen, nicht ohne Kritik zwar, aber zum einen waren sich die Ankläger stark und einig, zum anderen die Verbrechen zu unfassbar und zu zahlreich.

Im Verfahren gegen Honecker et.al. wollte die Staatsanwaltschaft sichergehen und die Beschuldigten nach DDR-Recht anklagen. Es kam nur nie zur intensiven Verhandlung darüber, weil der Prozess nicht lange genug dauerte. Es wäre indes interessant gewesen, wie die hier nur kurz anzureißenden Widersprüche juristisch gelöst worden wären: Die Mitglieder des NVR waren als Täter nicht als Anstifter angeklagt. Das war zwar nach bundesdeutschem Strafrecht möglich, wo man nach § 25 StGB die Tat nicht selbst begangen haben muss, um Täter zu sein (§ 25 StGB), aber nicht nach DDR-Recht, das nur unmittelbare Täterschaft kannte (§ 32 StGB DDR). Weiterhin lautete der Tatvorwurf auf Totschlag nach § 112 StGB DDR. Dieses sah aber in § 213 den illegalen Grenzübertritt regelmäßig Verbrechen an und allerspätestens mit dem 1982 von der DDR-Volkskammer erlassenen Gesetz zum Schusswaffengebrauch bei Grenzverbrechen, war keine gesetzliche Grundlage für die Täterschaft mit Totschlag mehr gegeben: Das Grenzregime der DDR, dessen Träger und die dadurch Getöteten mit DDR-Recht als ungesetzlich bzw. als ungesetzlich Handelnde verurteilen lassen zu wollen, war schlicht unmöglich.

Daher wurde mit dem von Gustav Radbruch geprägten Konstrukt argumentiert, wonach positives Recht unrichtig wird, wenn es in einem unerträglichen Maß im Widerspruch zur Gerechtigkeit steht, dass die DDR hier in einem unerträglichen Maß unmenschlich und grausam handelte, weil sie ihre Bevölkerung einsperrte und auf Flüchtende schoss. Auch wurde darauf verwiesen, dass die DDR 1975 die KSZE-Schlussakte unterzeichnet und damit die UN-Menschenrechtscharta anerkannt hätte, die allen Menschen selbstbestimmte Freizügigkeit zuspricht. Doch jenes ist vorher nie gerichtlich durchgesetzt worden und dieses nicht einklagbar bzw. als Prozessinstrument zum Nachweis individueller Schuld kaum geeignet.

In der Hauptsache aber bestand die Schieflage in dem als Jahrhundertprozess erwarteten Verfahren darin, dass mit dem für Kriminalfälle geeigneten Mitteln eines Strafprozesses neben dessen Vertretern, ein ganzes politisches Regime auch moralisch verurteilt werden sollte: Das war zu viel gewollt, zu viel auf einmal, zu viel durcheinander und letztlich eine Überforderung des Justizapparates. So befand der Historiker Götz Aly nach Honeckers Rede in der taz: „Zweifelsohne ist das Strafverfahren gegen Erich Honecker kein einfacher Kriminalprozess, sondern zwangsläufig ein politischer Prozess.“ Nur durch die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts hätte der „Rechtsstaat […] gerade noch einmal die Kurve gekriegt“, urteilte nach Einstellung des Verfahrens Uwe Wesel, für den dasselbe nicht nur in der Sache ungeeignet, sondern auch voller Peinlichkeiten war. Eine davon sei der Vollständigkeit halber erwähnt: Kurz vor Weihnachten erbat Richter Bräutigam für einen Schöffen ein Autogramm von Honecker bei dessen Anwälten. Diese scheiterten am selben Tag mit einem ihrer Anträge und informierten einen der Nebenkläger über den „Unterschriften-Deal“, woraufhin dieser gegen Bräutigam einen Befangenheitsantrag stellte. Dem wurde entsprochen und Bräutigam am 5. Januar 1993 entlassen.

In seinem Kommentar zur Honecker-Rede hatte Götz Aly weiter ausgeführt, dass „nicht die Justiz, sondern die kritische Zeitgeschichtsforschung in den nächsten Jahrzehnten“ über dessen Ansprache und die Bedeutung des Prozesses würde befinden müssen. Heute aber sucht man weitgehend vergeblich nach breiter historiografischer Auseinandersetzung mit diesem Ereignis. Der misslungene Prozess selbst mit seinem nur für Honecker befriedigenden Ende mag das augenscheinliche Desinteresse der Historiker begründen. Man wird also letztlich Michael Stolleis zustimmen müssen, dass die Jurisprudenz kein geeignetes Mittel ist, den zutiefst menschlichen Wunsch, historische Untaten und (Un)täter geahndet zu sehen, zu erfüllen: Gerichte kommen immer zu spät, sind oft schwach und fehlerhaft und fertigen nur formale Abschlüsse. Historische Gerechtigkeit oder gar historische Wahrheit sind am Ende nur schwer oder aber gar nicht zu haben.

|

Foto: DHM/Thomas Bruns |

Thomas JanderThomas Jander ist Leiter der Sammlung Dokumente am Deutschen Historischen Museum |