Nur am 8. Mai? Tage der Befreiung in Europa

Martin Borkowski-Saruhan | 7. Mai 2025

Seit Richard von Weizsäckers berühmter Rede von 1985 wird der 8. Mai in Deutschland überwiegend als Tag der Befreiung begangen. Befreit wurden – über einen viel längeren Zeitraum, der 1943 begann und mit dem 8. Mai 1945 nicht endete – jedoch zunächst die von Deutschland besetzten Länder Europas, die ersten Konzentrations- und Vernichtungslager, die Opfer des NS-Regimes. Dabei entstanden in Europas Städten Bilder der Befreiung, die über die Widersprüchlichkeiten des Kriegsendes Aufschluss geben. Eine Miniserie.

Teil I: Warschau

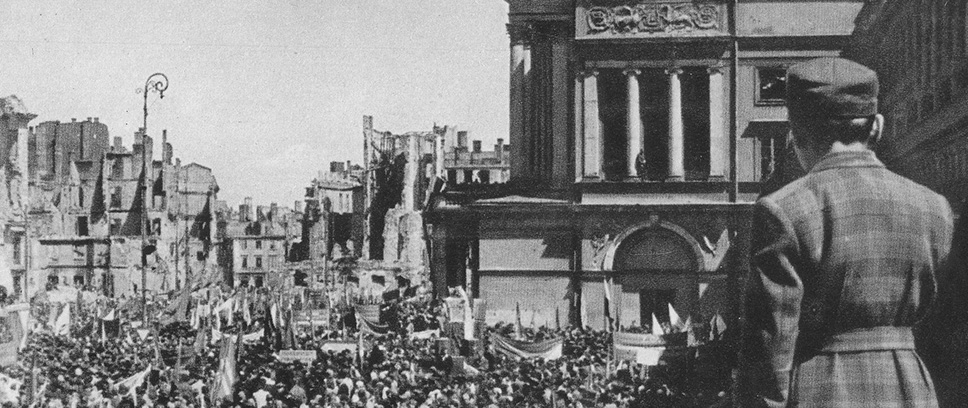

Zu behaupten, dass der 8. Mai 1945 in Warschau überhaupt keine Rolle gespielt hätte, wäre eine Übertreibung. Denn das Kriegsende in Europa wurde selbstverständlich auch in der Hauptstadt jenes Landes gefeiert, das als Erstes von Deutschland angegriffen worden war. Erhaltene Aufnahmen zeigen die Menschenmassen auf dem plac Teatralny (Theaterplatz), wie sie am Folgetag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands Transparente in die Höhe hielten und Fahnen schwenkten. Zu erkennen ist auch eine Abordnung des Biuro Odbudowy Stolicy (BOS, Büro für den Wiederaufbau der Hauptstadt), unter dessen Beteiligung erst wenige Tage zuvor, am 3. Mai 1945, die erste Nachkriegsausstellung der Stadt mit dem bezeichnenden Titel Warszawa oskarża (Warschau klagt an) im Nationalmuseum eröffnet hatte. Den Termin auf den nationalen Feiertag der Verfassung von 1791 zu legen und damit die historische Bedeutung polnischer Kultur und Staatlichkeit zu betonen, passte zur Strategie der Ausstellung, die jahrelange barbarische Gewaltherrschaft der Deutschen über das Land ausgerechnet anhand der von ihnen ins Werk gesetzten Zerstörung polnischer Kulturgüter abzubilden. Kaputte Kunstwerke, Fragmente gesprengter Denkmäler und Hinterlassenschaften des umfassenden Kunstraubs wurden in grotesk ästhetischer Assemblage ausgestellt.[1] Die Grenze zwischen innen und außen verschwamm: Die dem Stadtraum unübersehbar eingeschriebene Gewaltgeschichte wurde in eilends hergerichtete Säle des stark beschädigten Museums übertragen. Der vom BOS gestaltete letzte Saal öffnete den Blick in die Zukunft. Die von vielen Menschen in der Stadt anfangs bezweifelte Möglichkeit eines Wiederaufbaus wurde darin nicht nur emphatisch bejaht, sondern mit überaus konkreten Visionen verknüpft.

Starke Visionen waren angesichts der Trostlosigkeit der Gegenwart auch nötig. Diesen Schluss legen die Erinnerungen Lech Tulickis nahe, der das Geschehen als 15-Jähriger miterlebte: „Ich stand auf dem Theaterplatz, weil man uns damals dorthin rief […]. Es gab eine Kundgebung […] und auf dem Balkon des Opernhauses […] waren diese ganzen Bonzen, und unten standen mehrere Tausend Leute. Freiwillig wollte niemand dorthin, man wurde von den Arbeitsplätzen und aus den Schulen abgeholt. War es eine Kundgebung der Freude? Nein. […] Das stimmt nicht, niemand tanzte auf dem Theaterplatz. Die Leute waren schäbig, zerlumpt, bekamen Hungerlöhne.“[2]

Materielle Not, Hunger, Ruinen, Zwang, Unfreiheit – damit benennt Tulicki zentrale Aspekte dessen, was die „Befreiung“ durch die Rote Armee für viele Menschen in Warschau mit sich brachte. Gerade weil die Deutschen das Land jahrelang mit präzedenzlosem Terror überzogen und es zum Schauplatz des Holocausts und weiterer Massenverbrechen gemacht hatten, waren die Erwartungen an das Ende der Besatzung und den Wiedergewinn von Freiheit und Unabhängigkeit umso größer gewesen. Für die jüdische Bevölkerung der Stadt – vor dem Krieg weltweit die zweitgrößte jüdische Gemeinde – kam die Befreiung bis auf sehr wenige Ausnahmen zu spät: Auf den systematischen Massenmord im Vernichtungslager Treblinka ab Juli 1942 folgte nach der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto im Mai 1943 dessen Auslöschung.

Die Rote Armee hatte bereits Ende Juli 1944 kurz vor den Warschauer Vororten gestanden, wo die Deutschen sie zunächst aufhalten konnten. Anstatt die Offensive aber fortzusetzen und so auch den am 1. August 1944 gestarteten Warschauer Aufstand unter Führung der Armia Krajowa (AK, Heimatarmee) zu unterstützen, taten die Sowjets über einen Monat lang nichts. Im September 1944 besetzten sie schließlich nach heftigen Kämpfen das rechte Weichsel-Ufer mit dem Warschauer Stadtteil Praga – und warteten abermals ab. Das ermöglichte den Deutschen, den Aufstand mit aller Härte niederzuschlagen, als Vergeltung den Rest der Stadt in Schutt und Asche zu legen und die Überlebenden in Lager zu deportieren. Dem Abriss, der Sprengung und Brandlegung der Gebäude ging zudem ein organisierter Raubzug gigantischen Ausmaßes voraus.

Unmittelbar nach der Einnahme von Praga begannen die sowjetischen Behörden mit dem Aufbau eines Terrorapparats. Noch im September 1944 richtete sich der stalinistische Geheimdienst NKWD in einem Mietshaus in der Strzelecka-Straße ein, inklusive Gefängnis und Hinrichtungsstätte.

Als dann am 17. Januar 1945 nach kurzen Kämpfen gegen die sich zurückziehenden Deutschen tatsächlich Truppen der 1. Armee des Polnischen Militärs und der 1. Belarussischen Front der Rote Armee auf das linke Ufer Warschaus vorrückten, war das Zentrum nahezu menschenleer. Inmitten der Trümmer tauchten die wenigen Warschauer auf, die sich mehrere Monate lang in den Ruinen versteckt hatten. Trotz ihres unrühmlichen Nichteingreifens begingen die sowjetisch geführten Truppen ihren vermeintlichen Sieg am 19. Januar 1945 mit einer Parade und schufen damit einen wichtigen Topos für das offizielle kommunistische Geschichtsbild bis 1989. In ihrem Gefolge dehnten NKWD-Einheiten ihren Terrorapparat nun auch auf das Zentrum Warschaus aus.

Trotz der Zerstörung und der katastrophalen Lebensbedingungen kehrten immer mehr Warschauer zurück und organisierten im Provisorium die Stadt neu. Bereits in der zweiten Januarhälfte 1945 waren es 12.000, später im Jahr geschätzte 20.000 und 1946 schließlich schon 290.000 Menschen allein auf dem linken Weichselufer.[3]

[1] Vgl. vollständige Objektliste der Ausstellung bei Kazcmarczyk, Dariusz: Pamiętnik wystawy „Warszawa oskarża”: 3 maja 1945 – 28 stycznia 1946 w Muzeum Narodowym w Warszawie. In: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 20 (1976), S. 599–642.

[2] Interview Lech Tulicki (2012). In: Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA, Sign. AHM_2714.

[3] Przywara, Adam: Nachleben oder Wiedergeburt? Warschau in den 1940er Jahren. In: Raphael Gross, Agata Pietrasik (Hg.): Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945–1948, Berlin 2025, S. 125.

|

|

Martin Borkowski-SaruhanMartin Borkowski-Saruhan ist wissenschaftlicher Kurator für Osteuropa des Dokumentationszentrums „Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzung in Europa“ (ZWBE) am Deutschen Historischen Museum. |