Jenseits von Schwarz-Weiß: Die Farben von Nachkriegsausstellungen entdecken

Maciej Gugała | 13.08.2025

Kurz vor der Eröffnung unserer Ausstellung Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948 im Deutschen Historischen Museum antwortete eine Freundin auf meine Einladung, dass sie nicht kommen könne. Der Grund war nicht das Thema – Nachkriegsausstellungen über die deutsche Besatzung Europas –, sondern die Tatsache, dass in der Ausstellung Schwarz-Weiß-Fotografien und -Filme gezeigt werden. „Sie versetzen mich immer in eine depressive Stimmung“, sagte sie, „egal, was darauf zu sehen ist.“

Für sie ist Schwarz-Weiß-Bildmaterial also mehr als nur ein visueller Stil. Es ruft augenblicklich den Zweiten Weltkrieg und die Shoah hervor, denn so hat sie diese Ereignisse in der Schule zum ersten Mal kennengelernt: durch Schwarz-Weiß-Fotografien. Ihre Reaktion mag auf den ersten Blick überraschen, verweist jedoch auf etwas Tieferliegendes – auf die emotionale Kraft visueller Codes bei der Gestaltung unserer Erinnerung an die Vergangenheit.

Farbe ist ein solcher Code. In unserer visuellen Kultur ist Schwarz-Weiß-Fotografie zum Kürzel für „das Historische“ geworden. Umso bemerkenswerter ist das, wenn man bedenkt, dass die Fotografie – ein gerade einmal 200 Jahre altes Medium – viel jünger ist als andere farbintensive Ausdrucksformen wie die Malerei, die die Menschheit seit der Urgeschichte begleitet.

Und doch ist es gerade die Schwarz-Weiß-Fotografie, die häufig mit Ernsthaftigkeit, Authentizität und archivarischer Autorität assoziiert wird. Das hat wohl mit ihrem frühen Einsatz zu tun, als ihre besondere visuelle Präzision untrennbar mit einer reduzierten Farbpalette verbunden war – und mit der Tatsache, dass sie Ereignisse dokumentiert hat, die heute zeitlich fern, schwer zugänglich und oft jenseits lebendiger Erinnerung erscheinen. Es ist kein Zufall, dass manche zeitgenössischen Filme bewusst in Schwarz-Weiß gedreht werden: Allein die Ästhetik vermag uns in die Vergangenheit zu versetzen.

Doch die Wirkung von Schwarz-Weiß-Bildmaterial ist nicht rein bestätigend. Seine emotionale Aufladung ist auch ambivalent und kann in ganz unterschiedliche – ja sogar entgegengesetzte – Richtungen wirken, selbst im Gegensatz zu der Reaktion, die die Freundin von mir beschrieben hat. Wie die amerikanische Autorin Susan Sontag argumentierte, kann Schwarz-Weiß-Fotografie das Grauen neutralisieren, es erträglicher – ja sogar schön – erscheinen lassen. Dieselben visuellen Codes, die Schwere und historische Bedeutung hervorrufen, können auch Leid ästhetisieren oder eine emotionale Distanz dazu schaffen.[i]

Während der Arbeit an der Ausstellung Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948 waren wir – das Ausstellungsteam – uns dieser Implikationen bewusst. Da uns ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotodokumentationen früherer Ausstellungen zur Verfügung standen, suchten wir nach einer Bildsprache, die einer allzu leichten Ästhetisierung entgegenwirkt – und vermieden es bewusst, unsere Erzählung im wörtlichen Sinne in Schwarz und Weiß zu präsentieren.

Hilfreich war das Bewusstsein für ein Paradox: Die ursprünglichen Nachkriegsausstellungen zur Besatzung waren farbenreich und – trotz der Schwere ihrer Themen – verzichteten sie häufig auf die gedämpften, standardisierten Töne, die viele heutige Präsentationen von Krieg, Besatzung und Holocaust prägen.

Die Farben dieser Nachkriegsausstellungen wieder sichtbar zu machen, ist nicht nur eine Frage wissenschaftlicher Rekonstruktion. Es eröffnet einen Blick auf die visuellen Strategien, mit denen Besatzung und Gewalt unmittelbar nach dem Krieg dargestellt wurden. Zugleich wird die Ausdrucksvielfalt und Kreativität der Gestalter*innen jener Zeit – die oft unter einfachen Bedingungen arbeiteten – sichtbar, und es entsteht ein Vergleichsraum zu den stärker standardisierten heutigen Ausstellungsästhetiken.

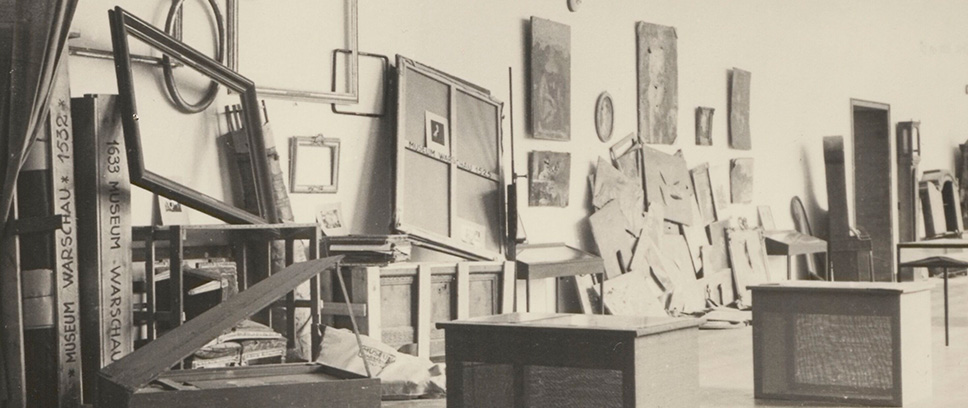

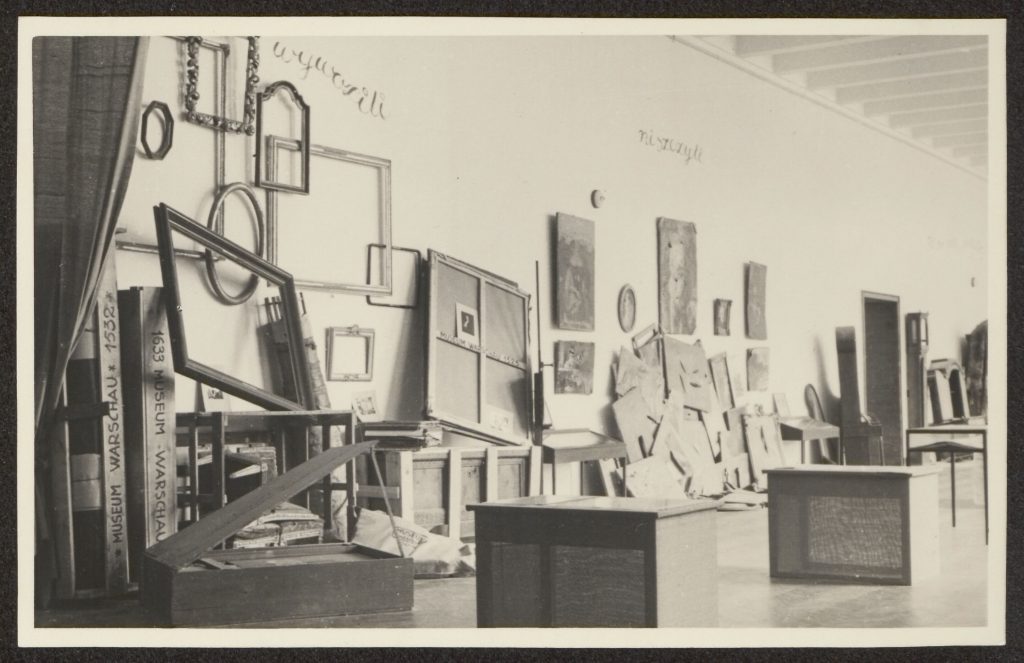

Manchmal muss man sich dabei auf die Vorstellungskraft verlassen. Ein eindrückliches Beispiel findet sich in Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Jahr 1946, aufgenommen im Památník nacistického barbarství (Gedenkstätte der Nazi-Barbarei) in Liberec. Sie zeigen Nachbildungen von Mauern und einem Hinrichtungsplatz eines ehemaligen Gestapo-Gefängnisses, installiert auf dem Gelände der Gedenkstätte, das zuvor ein Garten gewesen war. Das natürliche Grün rund um die Rekonstruktionen war ein integraler Bestandteil der Ausstellung.

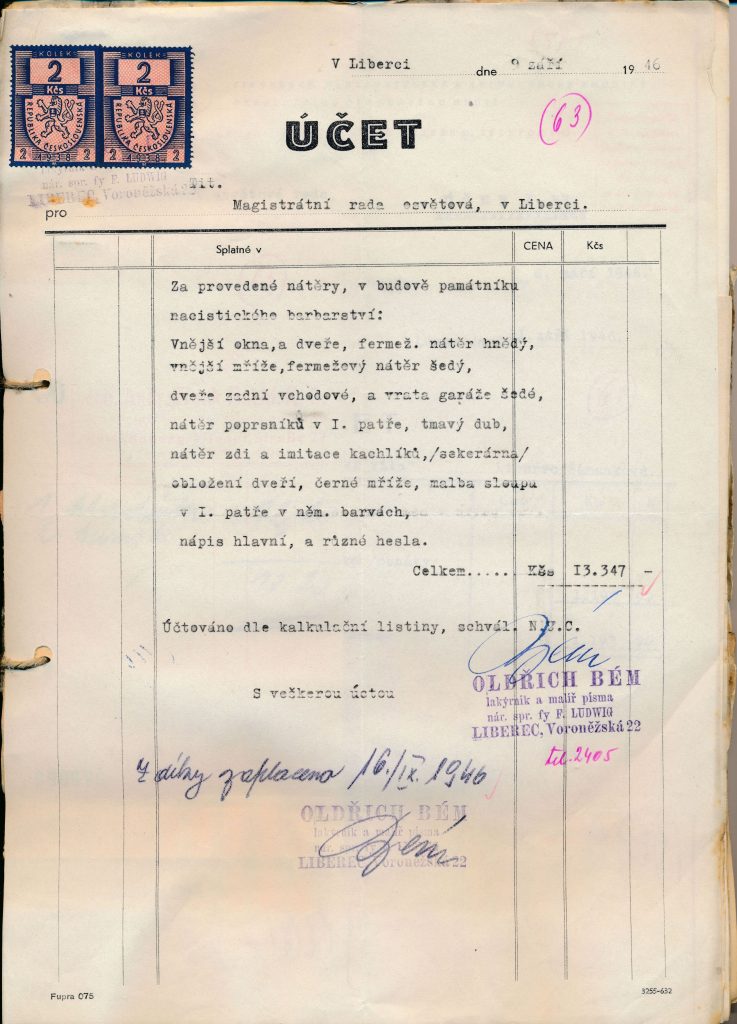

Doch in manchen Fällen gibt es Hinweise auf Farben, die über das hinausgehen, was sich die Vorstellungskraft allein erschließen kann. Bestimmte Quellen ermöglichen es, die Farbgestaltung historischer Ausstellungen – wenn auch nur in Fragmenten – zu identifizieren. Eine solche Quelle sind die Haushaltsunterlagen und Rechnungen zum Aufbau der Ausstellung in Liberec. In einer Rechnung vom 9. September 1946 listete der Maler Oldřich Bém die Anstricharbeiten auf, die zur Umnutzung des Gebäudes der Gedenkstätte – ehemals ein Wohnhaus – für Ausstellungszwecke durchgeführt wurden:

„Außenfenster und -türen, Anstrich mit Leinölfarbe, braun; Außengitter, Anstrich mit Leinölfarbe, grau; hintere Eingangstür sowie Garagentor grau gestrichen; Anstrich der Brüstungen im ersten Stockwerk dunkle Eiche; … Türverkleidung, schwarze Gitter; Bemalung der Säule im ersten Stockwerk in den deutschen Farben.“[ii] (Mit den „deutschen Farben“ sind hier sehr wahrscheinlich die Nationalfarben des NS-Staats gemeint: Rot, Weiß und Schwarz.)

Gelegentlich finden sich Hinweise auf den Einsatz von Farbe in den Nachkriegsausstellungen, die wir präsentieren, auch in der zeitgenössischen Presse. In einer Rezension der Ausstellung Warszawa oskarża (Warschau klagt an) im Nationalmuseum in Warschau aus dem Mai 1945 schrieb eine Journalistin der polnischen Monatszeitschrift Polska Zbrojna von „der feierlichen Stille der weißen Räume“[iii] und beschrieb eine rekonstruierte Hinrichtungsstätte in einem der Ausstellungsräume mit den Worten „ein von Kugeln zerschossenes Stück Wand, befleckt mit Blutspritzern“.[iv]

Auch kuratorische Dokumentationen können wertvolle Hinweise zum Farbeinsatz in Ausstellungen enthalten. Im „Ausstellungstagebuch“ von 1945 zur Ausstellung Warszawa oskarża erwähnten die Veranstalter beispielsweise eine symbolische Installation mit dem Titel Der erwachende Baumstamm, „rot beleuchtet“[v]; kuratorische Texte in Nischen „auf schwarzem Hintergrund“[vi]; sowie „eine rote Fahne mit weißem Adler“[vii] (der Adler als Symbol Polens), die über eine Urne mit der Asche verbrannter historischer Bücher gelegt wurde.

Sowohl die Quellenmaterialien als auch wissenschaftliche Studien liefern eine Beschreibung des Designs und der Farben des ursprünglichen Ausstellungsposters – das heute nur noch in Schwarz-Weiß-Fotografien erhalten ist – und weist auf die Verwendung der polnischen Nationalfarben hin: „Drei weiße Kreuze auf rotem, ovalem Grund, umgeben von einem Kranz aus Lorbeer- und Eichenlaub, zusammengebunden mit einem roten Band mit weißer Inschrift …“[viii]

Die Dokumentation zu Warszawa oskarża enthält außerdem eine vollständige Liste der Exponate samt Angaben zu ihren ursprünglichen Farben. Dies verweist auf eine weitere wichtige Informationsquelle zu historischen Farbgestaltungen von Ausstellungen: die ausgestellten Objekte selbst. Ihre Farben waren nicht nur dekorativ, sondern trugen wesentlich zur Gesamtästhetik der Präsentation bei und beeinflussten, wie Besucher*innen sie wahrnahmen und emotional erlebten. Im Fall von Warszawa oskarża sind sowohl die Originalfarben der Objekte (z. B. „Sarkophagdeckel aus weiß polychromiertem Holz“[ix], „Wanduhr, Goldbronze mit schwarzen Figuren“[x], „olivgrüner Frack“[xi]) als auch sekundäre Veränderungen durch Zerstörungen während der deutschen Besatzung („rote Streifen, die das Gemälde hinablaufen“[xii]), wie im „Ausstellungstagebuch“ vermerkt, von besonderer Bedeutung.

Doch über solche Aufzeichnungen hinaus bietet der direkte Zugang zu den Originalobjekten den unmittelbarsten Eindruck von den Farben, die einst in historischen Ausstellungen präsent waren. Obwohl sich die Farben mancher Objekte im Laufe der Zeit durch Alterung, Beschädigungen oder auch durch Restaurierungsmaßnahmen verändert haben, zeigt die Begegnung mit ihnen vor Ort, wie vielfältig die Farbgestaltung einiger Nachkriegsausstellungen gewesen sein muss.

Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung Martirologye un kamf / Martyrologia i walka (Martyrium und Kampf), die 1948 im Jüdischen Historischen Institut in Warschau eröffnet wurde. Einige Objekte dieser Ausstellung werden auch in Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948 gezeigt, etwa ein Wandteppich aus dem Ghetto Łódź/Litzmannstadt oder ein Modell eines Bunkers, der den Kämpfer*innen des Warschauer Ghettos als Versteck diente. Beide zeichnen sich durch intensive Farben aus – ein Aspekt, der viele Besucher*innen unserer Ausstellung überraschte, besonders im Kontrast zu den Schwarz-Weiß-Fotografien derselben Objekte, die fast achtzig Jahre zuvor bei der Ausstellung von 1948 aufgenommen wurden.

Viele weitere Objekte aus dem Ghetto Łódź, die 1948 gezeigt wurden – insbesondere Gemälde, die das Leben der dort inhaftierten Jüdinnen und Juden dokumentieren – wurden 2024 erneut vom Jüdischen Historischen Institut in der Ausstellung Uchwycić getto (Das Ghetto erfassen) präsentiert. Die Kuratorin, Dr. Zofia Trębacz, erklärte in einem eigens für Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948 aufgenommenen Interview, dass diese farbigen Werke dazu beitragen, das monochrome Bild vom Ghetto-Leben zu durchbrechen, das sich durch Schwarz-Weiß-Fotografie in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat.[xiii] Für unser Ausstellungsteam sind diese Arbeiten von besonderem Wert, da sie unser Verständnis der visuellen Ebene der Ausstellung von 1948 vertiefen.

Unsere Ausstellung musste jedoch eine eigene Farbensprache entwickeln. Die Gestalterin Marie-Luise Uhle und der Gestalter Hans Hagemeister strukturierten den Raum mit weißen Paneelen, auf denen die meisten Bilder – überwiegend Schwarz-Weiß-Fotos – und Texte montiert wurden, um das Archivmaterial in den Vordergrund zu rücken. Um eine visuelle Balance zu schaffen und eine monotone Farbgestaltung zu vermeiden, führten sie gezielte Farbelemente ein, die von den Originalobjekten inspiriert waren. Jedes Kapitel der Ausstellung erhielt so eine eigene visuelle Identität: Farbige Einsätze erschienen in den Zwischenräumen der Paneele, die die Töne der in jenem Kapitel präsentierten Originalartefakte sowie der historischen Ausstellung, auf die Bezug genommen wurde, aufgriffen.

Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948 verwendet ein breites Farbspektrum – sowohl durch die Arbeit unseres Gestaltungsteams als auch in den Objekten, die wir gezeigt oder reproduziert haben. Der Freundin, deren Unbehagen gegenüber Schwarz-Weiß-Material ich zu Beginn beschrieben habe, half dies jedoch nicht, darüber hinwegzukommen. Trotzdem halte ich ihre Reaktion für wertvoll. Sie erinnerte daran, dass die Kraft visueller Codes ebenso sehr in persönlicher Erfahrung und historischem Kontext liegt wie in kreativer Interpretation. Die Farben vergangener Ausstellungen nachzuzeichnen und neu zu denken, bedeutet nicht, eine Korrektur anzubieten oder eine „authentischere“ Sichtweise durchzusetzen. Vielmehr geht es darum, den Blick zu weiten, auf die Vielfalt der einst genutzten visuellen Strategien zur Darstellung von Gewalt aufmerksam zu machen, ebenso darauf, wie diese Strategien bis heute unser Verständnis der Vergangenheit prägen. Wenn uns Schwarz-Weiß gelehrt hat, bestimmte Bilder in einem bestimmten Register zu lesen, lädt uns Farbe dazu ein, erneut hinzuschauen.

[i] Susan Sontag erörtert Schwarz-Weiß-Fotografie und die Ästhetisierung des Leidens vor allem in Kapitel 5 ihres Essaybandes Das Leiden anderer betrachten, übersetzt von Reinhard Kaiser, München / Wien: Carl Hanser Verlag, 2003, S. 87–109.

[ii] Účet pro: Magistrátní rada osvětová v Liberci (Rechnung für den Rat des Magistrats für Bildung in Liberec), 9. September 1946, Staatliches Kreisarchiv in Liberec.

[iii] Verfasser*in unbekannt, „Warszawa oskarża“, in: Polska Zbrojna, Nr. 100, 25. Mai 1945, zitiert nach: Wykaz prasy informującej o wystawie „Warszawa oskarża” – 1945 (Liste der Presseberichte über die Ausstellung „Warszawa oskarża“ – 1945), in: Materiały Archiwalne dot. wystawy „Warszawa oskarża“ (Archivmaterialien zur Ausstellung „Warszawa oskarża“), Signatur AMNW 1070c, S. 26, Archiv des Nationalmuseums in Warschau.

[iv] Ebd.

[v] Wystawa „Warszawa oskarża” – Pamiętnik (Ausstellung „Warszawa oskarża“ – Tagebuch), 3. Mai 1945, in: Materiały Archiwalne dot. wystawy „Warszawa oskarża“ (Archivmaterialien zur Ausstellung „Warszawa oskarża“), Signatur AMNW 1070d, S. 4, Archiv des Nationalmuseums in Warschau.

[vi] Ebd.

[vii] Ebd.

[viii] Dariusz Kaczmarzyk, „Pamiętnik wystawy ‚Warszawa oskarża‘. 3 maja 1945 – 28 stycznia 1946 w Muzeum Narodowym w Warszawie“ (Tagebuch der Ausstellung „Warszawa oskarża“: 3. Mai 1945 – 28. Januar 1946 im Nationalmuseum in Warschau), in: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Nr. 20 (1976), S. 599.

[ix] Wystawa „Warszawa oskarża” – Pamiętnik, a. a. O., S. 18.

[x] Ebd., S. 37.

[xi] Ebd., S. 39.

[xii] Ebd., S. 7.

[xiii] Interview mit Zofia Trębacz, aufgezeichnet am 26. Februar 2025 für die Ausstellung Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa 1945–1948, Deutsches Historisches Museum, Berlin 2025.

|

|

Maciej GugałaDr. Maciej Gugała ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Ausstellung „Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948″ am Deutschen Historischen Museum. |