„Ghetto-Glück“: Ein Kilim aus dem Ghetto Łódź

Dr. Zofia Trębacz | 17. September 2025

Die Ausstellung „Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948“ enthält viele ungewöhnliche Exponate. Eine ganz besondere Stellung nimmt ein Kilim – eine dekorative, flachgewebte Teppichart – aus dem Ghetto Łódź ein, wie Dr. Zofia Trębacz vom Emanuel-Ringelblum Jüdisches Historisches Institut in Warschau in ihrem Beitrag schildert. In der Ausstellung wird das Objekt dem breiten Publikum zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten zugänglich gemacht.

Wie der Kilim in die Sammlungen des nach Emanuel Ringelblum benannten Jüdischen Historischen Instituts in Warschau gelangt ist, wo er sich heute befindet, weiß man nicht. Die erste erhaltene Information stammt von der Eröffnung des vom Jüdischen Historischen Institut in Warschau gegründeten Museums des Martyriums und Kampfes vom 18. April 1948, als der Kilim in der Begleitausstellung „Martirologye un Kamf / Martyrologia i walka“ (Martyrium und Kampf) gezeigt wurde.

Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass der Kilim aus den Sammlungen der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission stammte, die beim Zentralkomitee der Juden in Polen angesiedelt war. Die Historische Kommission entstand im August 1944 in Lublin und wurde im Herbst in die Zentrale Jüdische Historische Kommission umgewandelt[1]. Seit März 1945 befand sich ihr Sitz in Łódź. Wichtigste Aufgabe dieser Institution war die Dokumentation der Verbrechen gegen das jüdische Volk. Sie lieferte auch Material für die Kriegsverbrecherprozesse in Polen und in Nürnberg. Ihre Mitglieder betrieben außerdem wissenschaftliche Forschungen und publizierten u.a. Quellenstudien. Sie sammelten zudem Archivmaterial aus unterschiedlichen Ghettos und Lagern, Akten der Judenräte, der Besatzungsbehörden, Institutionen und Privatpersonen sowie Urkunden ehemaliger jüdischer Gemeinden. Die Kommission besaß Zweigstellen in mehreren Städten. 1947 beschloss das Präsidium des Zentralkomitees der Juden in Polen, die Kommission in das Jüdische Historische Institut mit Sitz an der Tłomackie-Straße 5 in Warschau umzuwandeln, in dem wieder aufgebauten Gebäude des Vorkriegs-Instituts für Judaistik und die Judaistische Hauptbibliothek. Seit 2009 trägt das Institut den Namen von Emanuel Ringelblum – dem Historiker, Aktivisten und Gründer des Geheimen Archivs des Warschauer Ghettos, des sogenannten Ringelblum-Archivs. Er wurde im März 1944 von den Deutschen ermordet[2].

Die Interessen der Mitarbeiter der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission waren derart breit gefächert, dass ihre Sammlungen sowohl Dokumente als auch von Juden während des Kriegs angefertigte Objekte unterschiedlicher Art umfassten. Ein bedeutender Teil davon war die Sammlung von Gegenständen, die im ehemaligen Ghetto von Łódź gefunden wurden waren – Gemälde, Skulpturen, aber auch Objekte, die für den zivilen und militärischen Bedarf der Wirtschaft des NS-Staates produziert worden waren. Dazu zählte vermutlich auch der erwähnte Kilim.

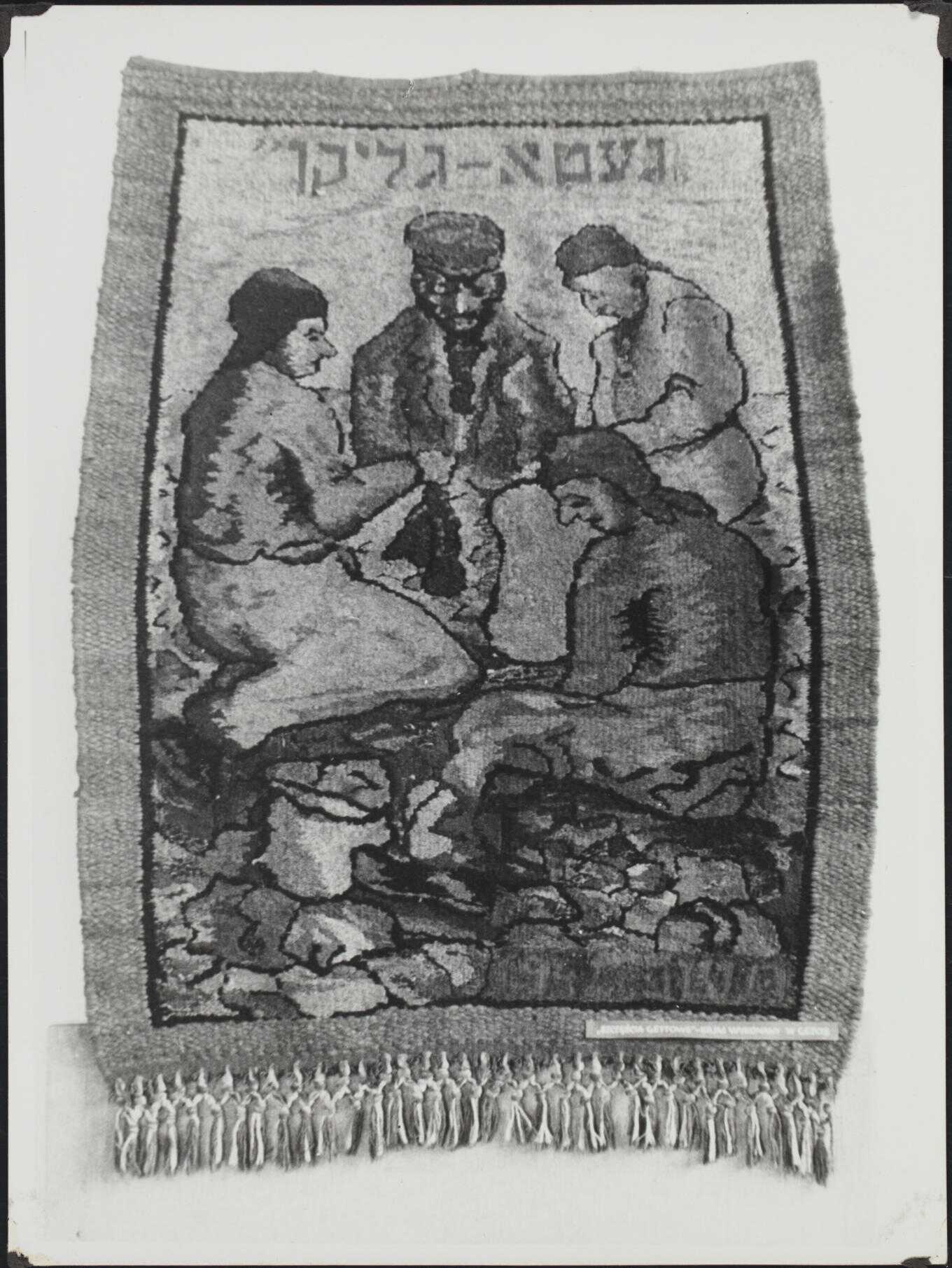

Er ist in der Teppichweberei („Teppich-Ressort“) im Ghetto Łódź hergestellt worden. Er hat die Maße 110 cm x 160 cm. Im zentralen Teil zeigt er eine Szene nach einem Motiv entworfen von Józef Kowner: die Gestalten von vier Juden – höchstwahrscheinlich drei Frauen mit Kopftüchern und ein Mann mit Hut – bei der Arbeit, die auf der gepflasterten Straße im Kreis sitzen oder hocken. Der Kilim ist mit Textilstreifen und Stoffresten auf Kettenfäden aus grauen Schnüren gewebt. Das vielfarbige Mittelfeld wird von einem schwarzen, schmalen Rahmen sowie einer breiten grauen Bordüre eingefasst. Die Fransen bestehen aus angeknüpften Schnüren in zwei Farben: Grau und Weiß. Im unteren Teil des Kilims steht die in arabischen und hebräischen Ziffern gewebte Jahreszahl: 1942. Im oberen Teil hingegen findet sich in jiddischer Sprache die ironische Aufschrift: Geto-glikn, „Ghetto-Glück“.

Trotz der extrem schwierigen Lebensbedingungen im Ghetto blieb der Humor oft erhalten. Man mag darin einen Versuch sehen, sich an die widrige Wirklichkeit anzupassen, sich mit ihr zu arrangieren. Dennoch waren die humorvollen Sprüche und Scherze, die man häufig nur versteht, wenn man auch den Kontext ihrer Verwendung kennt, auch für die Chronisten des Ghettolebens etwas Überraschendes und Notierenswertes. In diesem konkreten Fall sind die Worte „Ghetto-Glück“ über einer Illustration, die Juden bei der Arbeit für die deutsche Wirtschaft zeigt, ein ironischer Kommentar zum Schicksal der dargestellten Personen. War doch die Zwangsarbeit für den Feind zugleich die einzige Möglichkeit der Errettung. In der Realität des Ghettos Łódź war die Beschäftigung in einer Fabrik oder Werkstatt das Kriterium, das am ehesten vor dem Transport ins Vernichtungslager bewahren konnte.

Im Ghetto Łódź existierten viele verschiedene Abteilungen und Ressorts, d.h. Fabriken und Werkstätten, die für den Bedarf der deutschen Wirtschaft produzierten. Während des gesamten Bestehens des Ghettos waren dort zwischen 27 und 32 sogenannte Agenden tätig, in denen 13.000–14.000 Arbeiter beschäftigt waren[3]. Mit der Zeit verwandelte sich das Ghetto Łódź in eine Art Arbeitslager. Das kam in der Maxime des Leiters der Jüdischen Verwaltung, Mordechaj Chaim Rumkowski, zum Ausdruck: „Unser einziger Weg ist die Arbeit“. Die bereits 1940 begonnene Strategie wurde in den folgenden Jahren weiterentwickelt. Die im Ghetto Łódź funktionierenden Ressorts setzten in der Praxis die Idee des Überlebens durch Arbeit um – indem sie für die deutsche Wirtschaft produzierten, sollten sie die Nützlichkeit der Jüdinnen und Juden unter Beweis stellen. Beschäftigung fanden darin auch Künstler*innen die Jubiläums-Alben herstellten, die die Arbeit der Ressorts propagandaartig im besten Licht präsentierten. Eines von ihnen war das Gedenkalbum des Teppichressorts, das von Szyja (Jehoszua) Klugmann geleitet wurde. Das Objekt hat den Krieg überdauert und ist Teil der Sammlungen des Jüdischen Historischen Instituts. Es stellt die Entstehungsgeschichte und die Arbeit des Instituts von Juni 1941 bis Oktober 1943 dar und zeigt Muster von Wandteppichen, die auf der vom Ressort im Ghetto Łódź organisierten Ausstellung am 26. Dezember 1942 gezeigt worden waren.

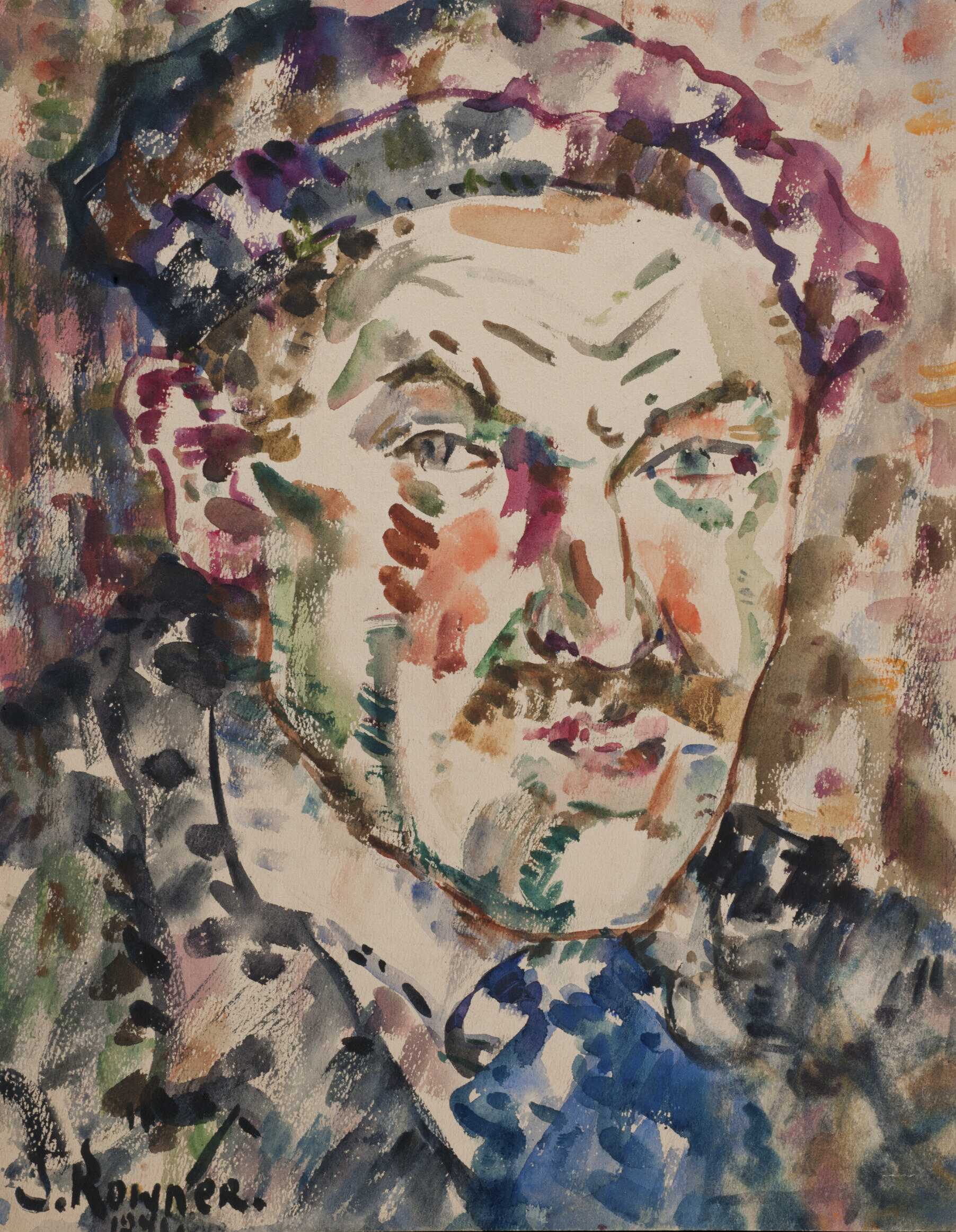

Einer der in der Werkstatt beschäftigten Künstler war Józef Kowner (1895–1967), der schon in der Vorkriegszeit als Maler bekannt gewesen war. Im Ghetto Łódź galt er als „reifer Künstler mit individuellem Stil[4]“. Seine Wohnung war Treffpunkt von Maler*innen, Schriftsteller*innen, Schauspieler*innen und Musiker*innen. Kowners Gemälde aus jener Zeit zeichnen sich durch eine ungewöhnlich lebhafte Farbgebung aus. Auf verblüffend farbige Weise stellt er Szenen aus dem Leben des geschlossenen Viertels dar – vor allem die Ghettostraße und die Arbeit. Ein großer Teil seiner Werke hat den Krieg überdauert, einige davon haben den Weg in die Sammlungen des Jüdischen Historischen Instituts gefunden.

Die wachsende Zahl der Bestellungen und die minimalen Arbeitskosten waren für die Deutschen eine Zeit lang Grund genug, das Ghetto Łódź bestehen zu lassen. Dennoch erwies sich die Vorstellung, durch Arbeit überleben zu können, angesichts der Vernichtungspläne als Illusion.

Der Beschluss zur endgültigen Liquidierung des Ghettos Łódź fiel im Frühjahr 1944. Zu der Zeit hielten sich in ihm fast 77.000 Juden auf. Im August 1944 setzten die Deportationen in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ein. Mit einem der letzten Transporte verließen Rumkowski und seine engsten Familienangehörigen das Ghetto Łódź.

Vom Ghetto Łódź sind ungewöhnlich vielfältige Dokumente erhalten. Sie stammen vor allem aus der jüdischen und der deutschen Verwaltung und beinhalten zudem zahlreiche persönliche Papiere und Fotografien. Erhalten ist auch eine reiche Kollektion von Bildern und Objekten des Kunsthandwerks, die in die Sammlungen des Jüdischen Historischen Instituts aufgenommen wurde. Hierzu gehört auch der hier thematisierte Kilim.

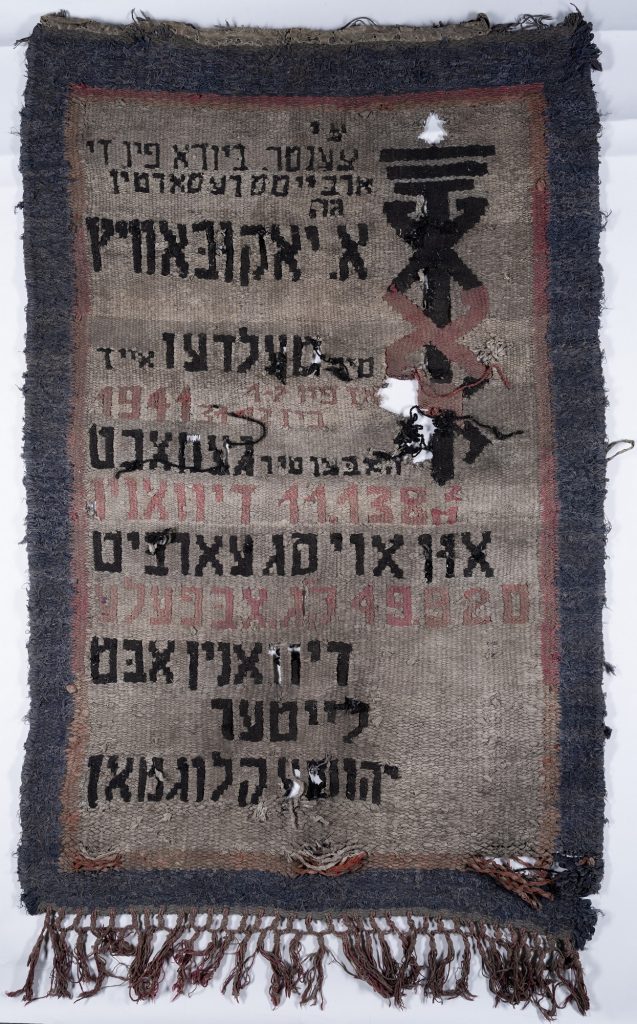

In den Sammlungen dieser Institution befinden sich auch zwei andere Objekte von ähnlichem Charakter. Das eine ist ein ebenfalls in der Teppich-Ressort hergestellter Kilim für Aron Jakubowicz, den Leiter des Zentralbüros der Ressorts. Auf grauem Hintergrund steht in rosa-schwarzer Schrift auf Jiddisch: „An das Zentralbüro der Arbeitsressorts. Herrn Aron Jakubowicz. Wir melden, dass wir im Zeitraum 1.07[.]–31.12.1941 11.138 m² Teppiche hergestellt und 49.920 kg Abfälle verarbeitet haben. Der Leiter des Teppich-Ressorts Jehoszua Klugman.“

Die blaue Bordüre weist einen schmalen rosafarbenen Innenstreifen auf. Die untere Seite wurde mit Fransen versehen.

Bei dem anderen Objekt handelt es sich um einen Wandbehang, der am selben Ort produziert wurde. Der obere Rand ist mit einem Streifen aus rotem Stoff benäht, der untere mit grau-roten Fransen abgeschlossen. Mit roter Strickwolle ist auf grauem Grund die jiddische Aufschrift gestickt: „Der Vorsitzende M. Ch. Rumkowski ist ein Symbol für jüdischen Geist und Schaffenskraft“.

Der heutige Blick auf den in Frage stehenden Kilim aus dem Ghetto Łódź unterscheidet sich erheblich von dem, was vermutlich den Ausstellungsmachern von 1948 vorschwebte. Damals wurde er als Ausdruck der Repressionen und der Leiden der Juden unter deutscher Besatzung präsentiert. Heute haben wir auch einen Blick für seinen künstlerischen Wert. Wir sehen ihn unter anderem als Beispiel dafür, wie die jüdische Verwaltung sich bemühte, die Schaffenden zu unterstützen, weil sie in ihnen wichtige Vertreter der Gesamtgesellschaft sah. Zugleich erzählt das vom Urheber gewählte Sujet des Kilims in seiner Art auch von den unmenschlichen Arbeitsbedingungen im Ghetto Łódź. Es ermöglicht uns so einen nuancierteren Blick, vertieft unser Wissen, unsere Empfindsamkeit, und zwingt zur Reflexion

[1] Näheres vgl. Agnieszka Haska, „‚Festhalten und verewigen‘: Die Tätigkeit der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission“, in: Raphael Gross und Agata Pietrasik (Hrsg.), Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945–1948, Berlin 2025, S. 162–171.

[2] Näheres vgl. Samuel D. Kassow, Ringelblums Vermächtnis. Das geheime Archiv des Warschauer Ghettos, Reinbek 2010.

[3] Julian Baranowski, Łódzkie getto 1940–1944 / The Łódź Ghetto 1940–1944: Vademecum, Łódź 2009, S. 43.

[4] Jakub Bendkowski, „Józef Kowner. Malarz getta łódzkiego“ in: Jakub Bendkowski und Zofia Trębacz (Hrsg.), Uchwycić getto. Codzienność getta łódzkiego oczami artystów, Warschau 2025, S. 151.

Zofia TrębaczDr. Zofia Trębacz ist Historikerin am Emanuel-Ringelblum Jüdisches Historisches Institut in Warschau. |