Aufklärung NOW – Chancen und Herausforderungen eines Outreach-Projekts

Brigitte Vogel und Dr. Crawford Matthews | 1. Oktober 2025

Dank der Förderung der Kulturstiftung des Bundes konnten im Rahmen der Ausstellung „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert” innovative und partizipative Outreach-Ansätze durch das Aufklärung NOW-Projekt umgesetzt werden. Brigitte Vogel und Dr. Crawford Matthews blicken zurück und erzählen über den Projektverlauf und den Lernprozess des DHM.

Der Begriff „Outreach” kommt aus der englischen Sprache und bedeutet „hinausreichen”. Im musealen Kontext bedeutet dies, aktiv auf Gruppen zuzugehen, die in Museen unterrepräsentiert sind, und diese durch partizipative Zusammenarbeit einzubeziehen. Outreach als Ansatz erfuhr in den vergangenen Jahren zunehmende Aufmerksamkeit, und viele Kulturinstitutionen haben Mitarbeitende für Outreach eingestellt. Jedoch verbergen sich hinter diesem Begriff unterschiedliche Ansätze – und auch Hoffnungen. In der Forschung sowie in der Praxis stellen Experten und Expertinnen fest, dass „Outreach ohne Partizipation kein Outreach ist”.[1] Das Deutsche Historische Museum verfolgte einen ähnlichen Ansatz und setzte in seinem Projekt Aufklärung NOW auf Partizipation und Sichtbarkeit.

Ziel war es, Brücken von den Themen der Aufklärungsepoche zu den Fragen, welche junge Menschen in der Gegenwart beschäftigen, zu bauen. Die Themen und das Konzept der Ausstellung standen zum Beginn der Kooperationen im Großen und Ganzen fest. Eine nicht repräsentative Befragung von jungen Menschen hatte zum Ergebnis, dass „Fragen an das 18. Jahrhundert“ nur sehr wenige interessierte. Warum sich mit Fragen dieser Zeit beschäftigen, wenn die Fragen der Gegenwart sehr viel dringlicher einer Beantwortung harren?

Diese Fragen und Themen der Gegenwart wie Menschenrechte, Rassismus, religiöse Toleranz, Zugang zu Bildungsinstitutionen, Frauengleichberechtigung wurden Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit Themen des 18. Jahrhunderts. Diskussionen über historische Verbindungen, Vergleiche und Unterschiede standen im Zentrum der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gruppen. Die Sichtbarmachung der kreativen Projekte in der Ausstellung – mit bereichernden Informationen für alle Besucherinnen und Besucher – wurde von Anfang an angestrebt. Wichtig war bei allen Schritten die enge Zusammenarbeit mit dem Ausstellungsteam (Kuratorin, Projektleitung, Gestalter, Werkstätten, Abteilung Kommunikation u.a.).

Das Outreach-Projektteam suchte Kooperationspartner aus der Berliner Stadtcommunity, um in einer mehrmonatigen Zusammenarbeit Projekte zu entwickeln, die in der Ausstellung präsentiert werden könnten. Die Suche nach Projektpartnern, die sich verpflichteten, über mehrere Monate freiwillig und kontinuierlich an einem Projekt zu arbeiten, gestaltete sich schwieriger als gedacht, da viele Institutionen wie z.B. Jugendzentren einerseits nicht über genügend Personal verfügen und andererseits das Prinzip eines solchen Hauses (die Jugendlichen kommen freiwillig und in unregelmäßigen Abständen) der regelmäßigen Zusammenarbeit mit einem Projektpartner widerspricht.

Mitte Januar standen vier unterschiedliche Kooperationspartner fest: young arts Neukölln mit dem Wahlpflichtfach Film der Alfred-Nobel-Schule, das Bildungszentrum Lohana Berkins, das Jugendgremium Schattenmuseum gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv sideviews sowie eine Ausbildungsklasse der Fachhochschule Sozialpädagogik im Pestalozzi-Fröbel-Haus. Diese Partner brachten unterschiedliche Expertisen und Perspektiven mit und näherten sich den Ausstellungsthemen aus ihrer persönlichen Biografie auf mehreren Wegen. Die Aussicht, die Projektergebnisse sichtbar in der Ausstellung zu zeigen, stellten einen großen Motivationsfaktor für alle dar.

Mit den Kooperationspartnern wurden Workshops zu den Ausstellungsthemen Menschenrechte, öffentlicher Diskurs, Geschlechtergeschichte und Pädagogik sowie Weltbürgertum und Merkantilismus durchgeführt und deren Bezüge zur Gegenwart thematisiert. Im Vordergrund stand dabei, die Aktualität der Ausstellungsthemen hervorzuheben und Interesse unter den Teilnehmenden zu generieren. Die Gruppen wählten selbst das Thema, das sie weiterhin im Projekt bearbeiten wollten. In Ausstellungsbereichen, Interventionen und Vermittlungsstationen sollten die gegenwärtige Relevanz der Ausstellungsthemen betont und die Perspektiven der Projektteilnehmenden sichtbar gemacht werden.

Abbildungen: Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Kooperationspartner Bildungszentrum Lohana Berkins, Fachhochschule Sozialpädagogik im Pestalozzi-Fröbel-Haus, Jugendgremium Schattenmuseum setzen sich in Workshops mit den Ausstellungsthemen auseinander.

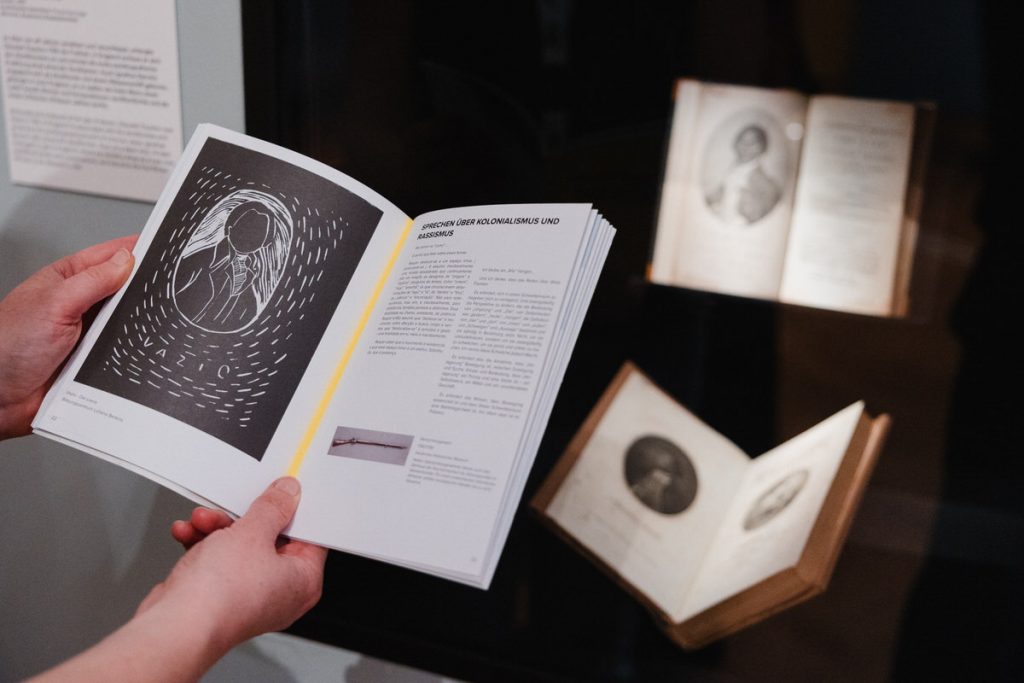

Vier kreative Werke wurden von den Kooperationspartnern gemeinsam mit dem Outreach-Projektteam konzipiert, mit dem Ausstellungsteam diskutiert und in enger Zusammenarbeit mit dem Gestalter, der Grafikagentur, dem Medientechniker und den DHM-Werkstätten produziert. Die Werke fügten sich in die themenbezogenen Ausstellungsbereiche ein und wurden in Kontext zu den entsprechenden Objekten präsentiert. Das Jugendgremium Schattenmuseum gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv sideviews gestaltete den Bereich „9m² Wissen aus der Gesellschaft“ zu der Frage „Wie kann die Fliege den Elefanten fressen?“. Dieser Bereich beschäftigte sich mit den Aufklärungsthemen des öffentlichen Diskurses und dem Projekt der Enzyklopädisten. Es wurde ein Wissensspeicher geschaffen, der alle Besucherinnen und Besucher einlud, sich an gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen und sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Die angehenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Pestalozzi-Fröbel-Haus kuratierten den Ausstellungsbereich „Kinderbücher – damals und heute“, in dem sie Abbildungen von Johann Bernhard Basedows „Elementarwerk“ mit Illustrationen von aktuellen Kinderbücher wie beispielsweise Ein Mädchen wie Du von Frank und Carla Murphy oder Bestimmt wird alles gut von Kirsten Boie und Mahmoud Hassanein in Vergleich setzten. Ausgehend von ihren Erfahrungen im praktischen Berufsleben thematisierten sie die Darstellungen von Rollenbildern von Geschlechtern, Kleidung, Spiele, Lernen, Berufe und Geburt und schrieben Geschichten zu Kontinuitäten und Wandel in pädagogischen Ansätzen. Dadurch zeigten sie die Normen auf, die bereits im Kindesalter kommuniziert werden. Teilnehmende des Bildungszentrums Lohana Berkins, Migranten und Migrantinnen aus dem lateinamerikanischen Raum, produzierten eine Broschüre mit literarischen Texten und künstlerischen Linoldrucken, die sich mit dem Thema Kolonialismus in der Zeit der Aufklärung und seinen Auswirkungen bis heute auseinandersetzen. Der Wahlpflichtfachkurs Film realisierte zusammen mit young arts Neukölln den Film „(auf)geklärt“, der die universellen Menschenrechte und deren Umsetzbarkeit im Alltag für jeden Einzelnen – in der Geschichte und auch in der Gegenwart – thematisiert.

Abbildung 1) Ausstellungsstation „Kinderbücher – damals und heute“ 2) Die Karten der Station vergleichen Abbildungen aktueller Kinderbücher mit Abbildungen aus dem 1774 erschienen „Elementarwerk“ von Johann Bernhard Basedow

Abbildung 1) Mitglieder des Jugendgremiums Schattenmuseums stellen ihren Ausstellungsbereich während eines Aufklärung NOW-Festivals vor 2) Beiträge von Besuchern und Besucherinnen zum „Wissensspeicher“

Abbildung 1) Broschüre „Nachdenken über die Aufklärung: Migrantische Perspektiven“ 2) Film „(auf)geklärt“

Ein weiteres Highlight des Projektes stellten die drei Aufklärung NOW-Festivals dar. Während der Ausstellungslaufzeit bedeuteten die Festivals eine offensive Einladung an Menschen, die die Angebote des DHM normalerweise als nicht relevant für sich betrachten. An drei Abenden wurde das DHM in einen Ort der Unterhaltung und Bildung junger und junggebliebener Menschen durch DJ-Musik, Rap- und Improvisationstheater-Performances sowie Workshops, künstlerische Interventionen, Schaudebatten, Spiele und mehr umgewandelt. Prominent waren Diskussionen um die Aktualität der Ausstellungsthemen, die durch Werke und Aktivierungen der Projektpartner sowie durch Deep Dives thematisiert wurden. Die Festivals zeigten, dass das DHM nicht nur andere Adressatinnen und Adressaten ansprechen möchte, sondern auch bereit ist, ihren Perspektiven zu historischen sowie gegenwärtigen Themen eine Bühne zu bieten. Insgesamt nahmen circa 2.000 Menschen an den drei Festivals teil.

Abbildung 1) Besucher und Besucherinnen tanzen beim Aufklärung NOW-Festival 2) Linoldruck-Workshop angeboten vom Bildungszentrum Lohana Berkins

Um den langfristigen Erhalt der mit Leidenschaft ausgearbeiteten Werke der Projektpartner sicherzustellen, werden sie künftig als Teil von digitalen Workshop-Materialien im Internet zur Verfügung gestellt. Diese Materialien ermöglichen Gruppen, ohne das DHM zu besuchen, eigenständig die Themen des Aufklärung NOW-Projektes partizipativ zu erarbeiten und ihre eigenen Standpunkte dazu kreativ zum Ausdruck zu bringen. Die Erfahrungen des Outreach-Projektes prägen die Entwicklung dieser Materialien: Sie fokussieren ebenfalls auf das Überthema Menschenrechte und verhandeln dabei die Geschichte der, Frauenrechte, Kinderrechte und allgemein Rechte von Minderheiten.

Am 21. Februar 2025 fand der Fachtag Mut zur Öffentlichkeit! Chancen und Herausforderungen für Museen mit 78 Teilnehmenden im Auditorium des Pei-Baus statt. Inhalt war der Austausch und die Diskussion über die Vorteile, aber auch die Hürden von partizipativen Outreach-Ansätzen für Museen. Der Fachtag widmete sich den theoretischen Ansätzen. Ivana Scharf z.B. wies mit ihren „10 goldenen Regeln für erfolgreiches Outreach“ darauf hin, dass Outreach kein „Allheilmittel“ ist und idealerweise als institutionelle Haltung angenommen werden sollte. Anja Piontek stellte unterschiedliche theoretische Ansätze der Partizipation vor. Wichtig war in der Diskussion einerseits die Herausforderungen und andererseits die Nachhaltigkeit sowie Zukunft der vorgestellten Outreach-Projekte herauszuarbeiten.

Insgesamt repräsentiert das Aufklärung NOW-Projekt für das DHM und seine Mitarbeitenden einen großen Lernprozess. Die Wünsche und Bedürfnisse von Gruppen, die nicht zum Stammpublikum des DHMs gehören, wurden identifiziert. Partizipative Zusammenarbeit kann die freiwillige Teilnahme motivieren, wenn die Rahmenbedingungen geklärt sind. Durch die Sichtbarmachung von in Co-Kreation entwickelten Werken, konnte das DHM nicht nur die Teilnahme der Projektpartner würdigen, sondern auch weiteren Menschen mitteilen, dass das DHM Perspektiven zu historischen und gegenwärtigen Themen aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft schätzt und ernst nimmt. Diese Erfahrungen können genutzt werden, um künftige Museumsangebote zu entwickeln und dadurch die gesellschaftliche Relevanz des Museums zu vergrößern.

[1] Scharf, Wunderlich, Heisig (Hrsg.) Museen und Outreach (2018), S. 19.