Die Macht des Bildes

In unserer Kolumne veröffentlichen wir die Rede von Andreas Platthaus, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die er zur Eröffnung der Ausstellung „Gier nach neuen Bildern. Flugblatt, Bilderbogen, Comicstrip“ am 28. September 2017 im Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums hielt. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. April 2018 zu sehen.

Gestatten Sie mir zu Beginn ein Wort in eigener Sache. Auch meine Gier nach neuen Bildern ist enorm. Das mag seltsam klingen aus dem Munde eines Redakteurs für Literatur und literarisches Leben, also von jemandem, der beruflich der Belletristik verpflichtet ist, den „belles lettres“, schönen Buchstaben. Doch nicht nur, dass ja auch die Rhetorik die Rede von Bildern, Sprachbildern nämlich, Metaphern, Metonymien, Allegorien, kennt, wir Literaturliebhaber uns also durchaus auch an „belles images“ berauschen, an den Werken der Bellimagier des Wortes – nein, ich persönlich bin, wie Sie vielleicht wissen, ständig auf der Suche nach neuen Meisterwerken aus den Bereichen Comic, Cartoon und Karikatur. Und – weil es keine Zukunft ohne Vergangenheit gibt, keine Neuentdeckungen ohne Vorleistungen, keine Aufklärung ohne Verklärung – nach Alten Meistern dieser Künste. Diese Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, die wir heute eröffnen, ist für mich deshalb ein Augenöffner. Und das wird sie auch für Sie sein.

Comic, Cartoon, Karikatur: Ein demokratisches Medium in Zeiten der Märzrevolution

„BERLIN am 18. und 19. März 1848.“, Julius Steinmetz, Meißen 1848 © DHM

Nehmen wir etwa dieses Blatt, das sich meines Wissens nur im Bestand des Deutschen Historischen Museums erhalten hat. Es stammt aus dem Jahr 1848, und wenn Sie ein bisschen mit der Vor- und Frühgeschichte des deutschen Comics vertraut sind, dann wissen Sie, dass es noch vor wenigen Jahren große Schwierigkeiten bereitet hätte, dessen Existenz zu erklären. Vor Wilhelm Busch, so lautete ein scheinbar allgemeingültiges Verdikt, kein Comic in Deutschland. Wobei das insofern immer noch stimmt, als es den Begriff „Comic“ damals für das, was er heute bezeichnet – Bildersequenzen mit integriertem Text –, tatsächlich noch gar nicht gab. Und wenn wir die Bezeichnung „integrierter Text“ als das betrachten, was sie aussagen will: nicht einfach ergänzte Schriftelemente, sondern solche, die mit den Abbildungen eine ästhetische Einheit ergeben, also Bestandteil der Graphik sind, dann sind weder Wilhelm Buschs gezeichnete Geschichten noch dieses Blatt hier Comics. Aber wenn auch keine Früh-, so haben wir es hier doch zumindest mit deren Vorgeschichte zu tun.

Die beiden Serienpublikationen, in denen Wilhelm Busch seit den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts vor allem veröffentlichen sollte – die „Fliegenden Blätter“ und die „Münchener Bilderbögen“, jeweils aus dem Verlag Braun und Schneider –, entstanden 1845 und 1848, also fast zum selben Zeitpunkt wie diese Bildergeschichte aus unserer Ausstellung. Vormärz und Achtundvierziger-Revolution wälzten damals in ganz Deutschland nicht nur die Politik, sondern auch die Publizistik um; die Karlsbader Beschlüsse, die den zahlreichen deutschen Einzelstaaten seit 1819 eine rigide Zensur beschert hatten, wurden gelockert und schließlich mit dem März 1848 obsolet. Comic, Cartoon, Karikatur als Erben der entfesselten Bilder jener Zeit sind deshalb bis heute der Dreiklang der Aufklärung. Wo sie sind, sehen wir klarer: uns selbst und das, was um uns ist, die Gesellschaft. Es sind, lange bevor es diesen Begriff gab, soziale Medien. Ihr Prinzip ist Teilen: Meinung, Wissen, Witz. Und das im Bild, also im demokratischsten Medium. Es gibt zwar Analphabeten, aber keine Anikoniker. Um zu wissen, was ein Bild ist, braucht man keine Bildung.

Die Revolution 1848 als Bildergeschichte

Das heißt indes nicht, dass sie schadete. Unser Blatt hier erzählt eine faszinierende Geschichte neben der faszinierenden Geschichte, um die es darauf eigentlich geht. Denn diese Bilderschilderung – und hören Sie den Doppelsinn? Das deutsche Wort „Schilderung“ kommt ja vom mittelniederdeutschen „schilderen“, also malen, wie ja auch im Niederländischen heute noch ein Maler „schilder“ heißt –, diese Schilderung also der Berliner Ereignisse vom 18. und 19. März 1848, dem scheinbar erfolgreichen bürgerlichen Aufstand gegen die absolutistische Königsherrschaft in Preußen, erschien nicht in dem Land, von dessen Umkrempelung sie erzählt, sondern wurde im sächsischen Meißen verlegt, bei der sonst auf Regionalia spezialisierten Lithographieanstalt von Julius Steinmetz. In Preußen selbst nämlich hätte das Blatt gar nicht erscheinen können, weil die Revolution, wie wir alle wissen, rasch gescheitert war. König Friedrich Wilhelm IV., der angebliche „Romantiker auf dem Thron“, zeigte sich als kühler Machtpolitiker und ließ schon vor seiner Ablehnung der ihm vom Paulskirchenparlament angetragenen Kaiserkrone die Revolution ins Leere laufen. Vom Träumer, als den ihn auch dieses regierungskritische Blatt verspottet, war da plötzlich gar nichts mehr.

Geträumt wird auf dem zweiten Bild der Sequenz, im Sinne eines Schlafs der Vernunft à la Goya: Augen zu vor dem, was man nicht sehen mag. Dieses zweite Bild ist gleichsam der erste Blickfang: mit König und Königin von Preußen zwischen den Fronten, symbolisiert durch die schwarzweißen Landesfarben links und das schwarzrotgoldene Banner der Revolution rechts. Ganz links sind erst die Massen auf dem Schlossplatz versammelt, ganz rechts geht es schon mit der Beschießung der Werderstraße zur Sache. Das war die Folge der vom König am 18. März befohlenen Räumung des Schlossplatzes, in deren Folge die Lage in der Hauptstadt eskalierte. Wir können es auf dem Bilderbogen verfolgen: Beschießung der Konditorei, Barrikade in der Jägerstraße, der wehrlose Kaufmann Bendix von Soldaten überfallen, Erstürmung des Landwehrzeughauses und so weiter. Mitten drin dann der König auf der zweiten Darstellung, die ihn zeigt, wie er angesichts der Unruhen um ihn – und sie sind als Bilder ja buchstäblich um ihn – sagt: „Sehen Sie, diese Straße gehört mir.“ Das aber sieht nur er. Die insgesamt drei Dialogpassagen des Bilderbogens beginnen also mit Hybris. Die beiden weiteren dokumentierten Aussprüche repräsentieren aus dem Munde eines bedachten Bürgers Vernunft – „Haltet einen Augenblick inne“ – und aus dem eines arroganten Offiziers Kadavergehorsam: „Wenn der König befiehlt, schießen wir u. gern.“ Welcher dieser drei Haltungen die Sympathien des anonymen Zeichners dieser Szenen galten, ist überdeutlich. Wer mag dieser Künstler gewesen sein? Die Berliner Lokalhistorikerin Margret Dorothea Minkels vermutet Julius von Minutoli als Urheber des Bilderbogens. Das wäre spektakulär, denn bei Minutoli handelt es sich um keinen Geringeren als den damaligen Polizeipräsidenten von Berlin, dessen moderate Haltung gegenüber den März-Aufständischen ihn beim König in Ungnade fallen ließ, weshalb er seinen Posten zur Verfügung stellen musste, als drei Monate später die nächste große revolutionäre Erhebung stattfand: der Sturm auf das Berliner Zeughaus, also just auf jenes Gebäude, in dem wir uns gerade aufhalten. Minutoli verließ Preußen und ging nach Unterfranken in ein dreijähriges Exil, wo er unter anderem seine Erinnerungen an die turbulenten Ereignisse des Jahres 1848 aufzeichnete.

„Aufzeichnen“ muss man bei ihm wörtlich nehmen, denn Minutoli war ein begabter Zeichner, und was Frau Mingels in ihren Büchern von ihm zeigt, hat in der Tat gewisse Ähnlichkeit mit unserem Bilderbogen, vor allem beim Rahmenwerk der Bilder, das als illusionistische Balkenkonstruktion angelegt ist. Da bekommt das Comiccharakteristikum der Seitenarchitektur tatsächlich einen frühen Anstoß. Und zugleich war die Handlung damit eingefriedet, worin wir aber leider keinen Hinweis auf Befriedung sehen dürfen, sondern vielmehr eine Umzäunung, die wieder einhegt, was kurzfristig frei zu werden schien. So zeigt sich in der Komposition des Bilderbogens das historische Dilemma seines Gegenstands. Bilder wissen nicht selten mehr als ihr Urheber, und wir wissen deshalb meist mehr über sie als über ihn.

Der Spanische Bürgerkrieg: Picasso inszeniert Franco im Kampf gegen die republikanische Regierung

Sueno y Mentira de Franco (Planche I-II), Pablo Picasso, Paris 1937 © DHM

Es gibt Ausnahmen. Dies ist eine, ihr Schöpfer ist viel bekannter als das Werk, und das zeigt sich auch sofort. Pablo Picasso ist in der Ausstellung vertreten mit zwei Aquatinta-Blättern aus dem Jahr 1937, die von „Traum und Lüge Francos“ erzählen – als künstlerische Stellungnahme zum Bürgerkrieg in seiner spanischen Heimat. Doch zu den beiden Bilderbögen gehört ein drittes Blatt, und das wird so gut wie nie gezeigt oder auch nur erwähnt, weil es ein reines Textpapier ist mit einem in drei Sprachen abgedruckten Gedicht, in dem Picasso im Stil einer surrealistischen „écriture automatique“ ohne jedes Satzzeichen vor sich hin assoziierte. Nur der Anfang davon: „Fandango von Eulen Marinade von Schwertern von unheilverkündenden Tintenfischen ein Lappen aus Haaren von Tonsuren aufrecht inmitten der Bratpfanne splitternackt auf der Waffeltüte von Gefrorenem aus Stockfisch Gebratenem in der Krätze seines Ochsenherzens“ und so weiter. Das klingt rätselhaft, und deshalb erspart man es uns meist und zeigt lieber, was wir als gezeichnete Bilder zugänglicher empfinden als diese Wortbilder. Doch darunter leide ich nicht nur als Literaturredakteur, sondern auch als gieriger Liebhaber neuer Bilder, denn Picasso hatte sich 1937 um eine ästhetische Verbindung von Bild und Wort bemüht, die gerade befremden sollte. Wenn wir sie aus ikonographischer Bequemlichkeit auflösen, geben wir das Neue gerade wieder preis.

Drastische Darstellungen: Kritik am preußischen Expansionsstreben

„LE GRAND ÔGRE ALLEMAND.“, Pinot & Sagaire (Verlag), Épinal 1866/1871 © DHM

Das Nebeneinander von Text und Bild statt eines In- und damit wirklichen Miteinanders, wie es dann der Comic als Gestaltungsprinzip verwirklichen wird, ist eine saure Frucht der Reformation, als das Wort gegenüber dem Bild drastisch aufgewertet wurde. So wesentlich der Glaubenskampf mittels Flugschriften die Gier nach neuen Bildern befeuerte, so dauerhaft beschädigte er das früher selbstverständliche Ineinander von Bild und Text, wie man es aus religiösen Darstellungen kannte – etwa der Biblia paupera, den Kirchenfenstern, den Messgeschirren. Die Karikatur übernahm diese Trennung, während sie durch Drastik der Darstellung neues Terrain erschloss. Schon Francos Traum war ja nicht gerade ein gezeichnetes Schlummerlied, aber schauen sie erst einmal auf diesen Herrn aus den Zeiten der sich zuspitzenden deutsch-französischen Rivalität vor dem Krieg von 1870/71. Unschwer zu erkennen, dass es sich um Wilhelm I. handelt, der seinem Bruder Friedrich Wilhelm IV., jenem schwarzen „Romantiker auf dem Thron“, der sich schließlich in der eigenen geistigen Umnachtung verloren hatte, im Amt des preußischen Königs gefolgt war. Unschwer auch zu erkennen, was dem heute unbekannten Zeichner als Vorbild diente: Goyas spätes Ölgemälde des die eigenen Kinder verschlingenden Saturn.

Der „alte Kaiser Wilhelm“, wie er später einmal vom Volksmund verniedlicht werden sollte, nimmt hier als junger Monarch den eigenen Mund ganz schön voll, und zwar mit einer Zwischenmahlzeit aus seiner Kiepe, in der er all die deutschen Fürsten eingesammelt hat, deren Ländereien Preußen 1866 einkassiert hatte, also etwa Hannover, Hessen-Kassel oder Nassau. So ein Blatt konnte man im damals gegründeten Norddeutschen Bund oder auch in den für kurze Zeit noch selbständig gebliebenen süddeutschen Staaten nicht publizieren. Aber in Frankreich konnte man es, und der Titel „le grand ogre allemand“ – der große deutsche Menschenfresser – erwies sich als prophetisch, denn wenige Jahre später schluckte das neue Deutsche Reich die französischen Provinzen Elsaß und Lothringen und setzte Wilhelm die Kaiserkrone auf.

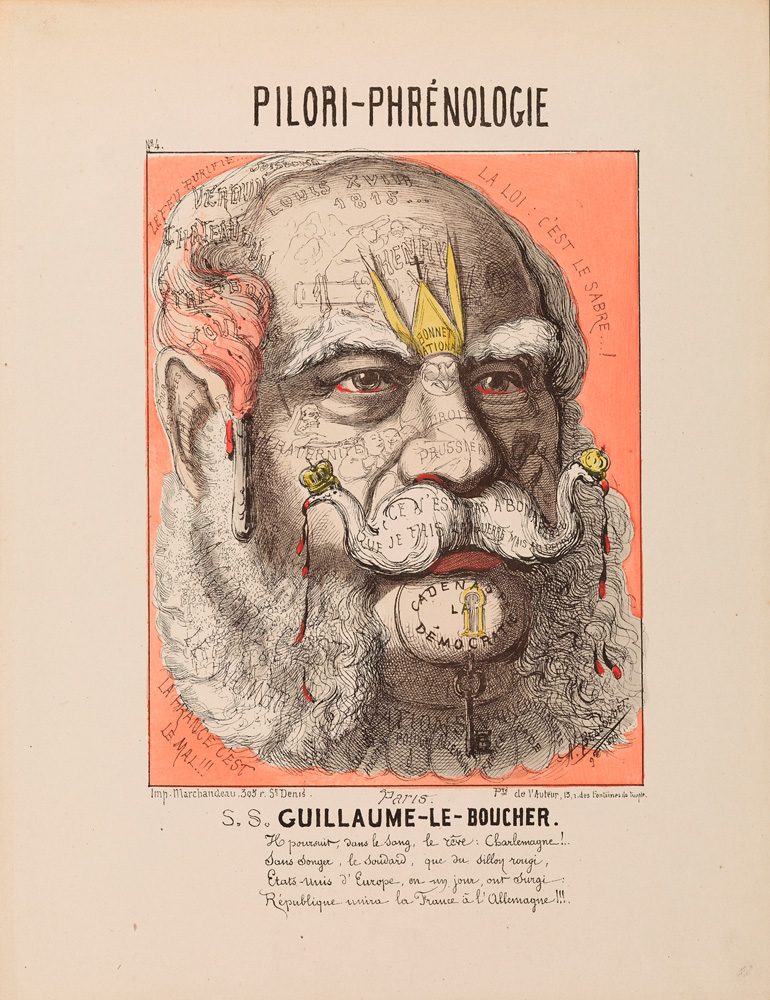

Für und Wider den Krieg: Das furchtbare Preußen-Gehirn

„PILORI-PHRÉNOLOGIE. / S.S. GUILLAUME-LE-BOUCHER.“, André Belloguet (Zeichner), Marchandeau (Verleger), Paris 1870 © DHM

Der Krieg, der diese reiche Beute bot, brachte auch eine weitere blutrünstige Karikatur hervor, die abermals Wilhelm von Preußen zeigt: Gezeichnet 1870 von André Belloquet, einem überzeugten französischen Republikaner, war diese Darstellung von „Wilhelm dem Schlächter“, wie der Titel lautet, Teil einer Lithographienserie, die den Namen „Pilori-phrénologie“ trägt: Pranger-Gehirnlehre. Obduziert und kartographiert wird hier der preußische Absolutismus, dem der Name Ludwigs XVIII. auf der Schädeldecke geschrieben steht, also jenes französischen Königs, der nach der revolutionären Ära die Bourbonen-Herrschaft restituiert hatte. Der Kriegsfeind Preußen hat das Erbe des Volksfeinds Ludwig angetreten. Und das des größten Widersachers, den Frankreich in seiner Geschichte bis dato erlebt hatte: des englischen Königs Heinrich V. aus dem Hundertjährigen Krieg, der hier als „Henry V“ auf der Stirn des preußischen Herrschers vermerkt ist. Vor Wilhelms Mund ist ein Verschluss angebracht, der die Aufschrift „Vorhängeschloss der Demokratie“ trägt – die Redefreiheit hat ausgedient. Aus den in Adlerköpfen auslaufenden Schnauzbartspitzen tropft Blut, und auf der Nasenwurzel sitzt dem deutschen Feind eine Priesterhaube – Zeichen des unaufgeklärten Herrschers. Belloquet zeichnete eine Horrorgestalt und litt doch selbst offenbar noch mehr unter Horror vacui, denn er ließ keinen Quadratzentimeter seines Schmähblatts unbeschrieben. Hier sind Wort und Bild tatsächlich untrennbar.

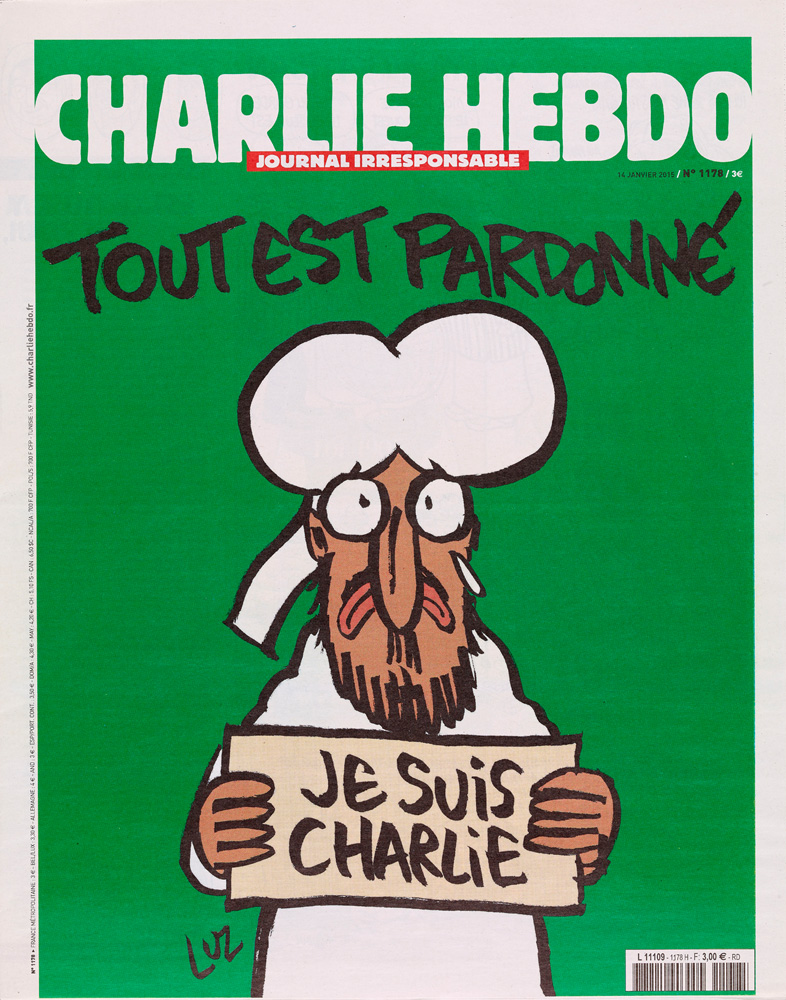

Aktuelle Satire: Charlie Hebdo und der politisch-religiöse Konflikt

„TOUT EST PARDONNÉ / JE SUIS CHARLIE“, Luz (Rénald Luzier), Paris, 14. Januar 2015 © DHM

Wie auch anderthalb Jahrhunderte später auf einer der jüngsten Karikaturen, die die Ausstellung zeigt, zugleich als Titelblatt der mit mehr als acht Millionen meistverkauften Ausgabe einer Zeitschrift das wohl verbreitetste Werk ihres Genres – und ganz gewiss das umstrittenste. Gezeichnet hat es Renald Luzier alias Luz für das erste Heft der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“, das nach dem Massaker an deren Redaktion vom 7. Januar 2015 erschien. Luz war dem Tod entgangen, weil er am 7. Januar Geburtstag hatte und deshalb später als üblich in der Redaktion eintraf. Er wurde als Zeichner für das Cover der Ausgabe nach dem Attentat ausgewählt, weil außer seinem verletzten und deshalb arbeitsunfähigen Kollegen Riss mit Charb, Cabu und Tignous alle anderen etatmäßigen Titelbildzeichner tot waren. Riss erinnerte sich ein Jahr später an die Umstände der eilig zusammengestellten Ausgabe:

„Was wir alles seit 23 Jahren erlebt hatten, das gab uns die notwendige Wut. Niemals zuvor hatten wir so große Lust, alle zum Schweigen zu bringen, die von unserem Verschwinden geträumt hatten. Es sollte diesen beiden kleinen maskierten Trotteln nicht gelingen, unsere lebenslange Arbeit in alle Winde zu zerstreuen, all die wunderbaren Momente mit jenen, die gestorben waren. Denen sollte es nicht gelingen, „Charlie“ zu begraben.“

Das klingt unversöhnlich.

Deshalb ist über die Botschaft des Titelblatts viel gerätselt worden: „Tout est pardonné“, aber wer vergab hier wem? Die Redaktion dem Islam, dessen Repräsentant sich auf die Seiten der Sympathisanten von „Charlie“ schlägt? Der Prophet der Zeitschrift? Oder war etwa eine göttliche Generalamnestie für die Mörder dargestellt? Diese Vieldeutigkeit überforderte etliche Betrachter, die entweder die überlebenden Redakteure vor dem Islam zu Kreuze kriechen sahen oder aber eine weitere Provokation kritisierten, weil doch wieder einmal der Prophet abgebildet worden war, und das auch noch mit einer Solidaritätserklärung für die bei Islamisten verhasste Zeitschrift. Dass hier aber überhaupt Mohammed dargestellt sein sollte, ergibt sich gar nicht aus dem Begleittext. Zwar ist der Hintergrund des Blattes in Grün gehalten, der Farbe des Propheten, und die Ikonographie der Figur folgt mit Bart und Turban den seit dem dänischen Karikaturenstreit von 2005 gängigen Mohammed-Klischees, doch das weiße Gewand weist den Dargestellten eher als eine jener geistlichen Stellvertreterfiguren für den extremistischen Islam aus, wie „Charlie Hebdo“ sie zuvor in zahlreichen Karikaturen entwickelt hatte, die auch schon meist bewusst im Unklaren ließen, ob auf ihnen denn nun tatsächlich Mohammed selbst abgebildet war.

Bild und Wort: Die Macht des Bündnisses

Solche Erörterungen stehen uns als zivilisierten Museumsbesuchern gut an, doch vermeiden werden wir den Missbrauch unserer Bilderfindungen damit nicht. Die Gier nach neuen Bildern mag groß sein, die Mordgier der Fanatiker ist noch größer. Aber nicht so groß wie die Macht der Bilder selbst; deshalb haben Religionen so fleißig Bilderverbote erlassen. Der Konflikt von Aufklärung und Religion ist der Geschichte wesentlich, die diese Ausstellung erzählt – auch mit antisemitischen Darstellungen, die sich darin immer wieder finden und die heute wieder scheußliche Urständ feiern. Die Frontlinie zwischen den neuen Bildern und den alten Überzeugungen zieht sich mitten durch die Kunstgeschichte.

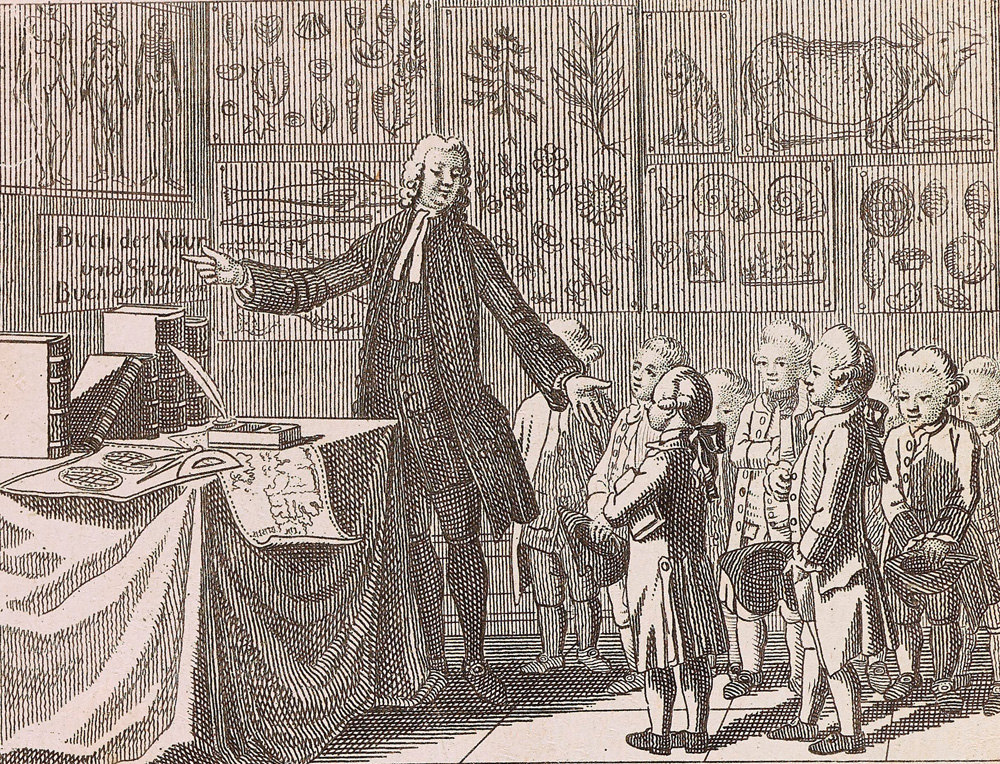

Bildtafeln im Unterricht, Daniel Chodowiecki, 1774 © DHM

Daniel Chodowiecki, der größte satirische Kupferstecher der preußischen Aufklärung – und in Personalunion sowohl einer der am meisten von Konkurrenten um seine Ideen betrogenen als auch wiederum selbst die Konkurrenten bestehlenden Künstler –, wusste nur zu gut, warum er 1774 eine Gruppe Schüler zeigte, die von ihrem Lehrer mittels damals moderner Bildtafeln unterrichtet wurden. Der Finger des Schulmeisters allerdings weist auf traditionell geschriebenes Wort: „Buch des Lebens und der Sitten“ lesen wir da und „Buch der Religion“. Der Konflikt zwischen Glaube und Aufklärung, Ernst und Spott, Wort und Bild ist alt; auch diese Ausstellung wird ihn nicht lösen. Aber sie zeigt, was das Bild alles bewegt hat – und zwar am nachdrücklichsten, wenn es ein Bündnis mit dem Wort eingegangen ist. Gegen das allein selig machen wollende Wort.

|

Andreas PlatthausAndreas Platthaus wurde am 15. Februar 1966 in Aachen geboren. Nach einer Banklehre in Köln, dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in seiner Heimatstadt und der Lektüre ungezählter Donald-Duck-Geschichten verlor er die Lust, in der freien Wirtschaft zu reüssieren, und studierte in Tübingen Rhetorik, Philosophie und Geschichte, um zumindest an Wissen reich zu werden. Zum Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stieß er 1997. Er ist dort verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Neben dieser Tätigkeit engagiert er sich bei den Donaldisten, deren Ehrenmitglied er seit 2007 ist. Seit 1998 erschienen mehrere Bücher, darunter die Biographie „Alfred Herrhausen – Eine deutsche Karriere“ (2006), der Roman „Freispiel“ (2009) und 2013 seine historische Studie „1813 – Die Völkerschlacht und das Ende der alten Welt“. |