„Shades of Black“[1] – Walter Preissers Grafiken der Gewalt in den Konzentrationslagern

Tomoko Mamine | 6. November 2025

Plötzensee, Luckau, Wuhlheide, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Auschwitz, Buna-Monowitz, Gleiwitz, „Dora“, „Turmalin“, Neustadt in Holstein: All dies sind Etappen der über sechs Jahre andauernden Gefangenschaft des jüdischen Künstlers Walter Preisser, die mit seiner Verhaftung am 4. Dezember 1938 begann und mit der Bombardierung der Lübecker Bucht durch britische Kampfflugzeuge am 3. Mai 1945 endete. Zwölf Grafiken, die Preisser nach seiner Befreiung schuf und welche noch bis zum 23. November 2025 in der Ausstellung „Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945–1948” im Deutschen Historischen Museum zu sehen sind, zeugen von den gewaltvollen Erlebnissen dieser Jahre.[2]

Tafel „Neustadt Holstein“ in der Ausstellung Undzer veg in der frayheyt, Rundhaus im DP-Camp Bergen-Belsen, 1947. © Yad Vashem, Photo Collection, Album FA186/275

Auf einer unscheinbaren Schwarz-Weiß-Fotografie der Ausstellung Undzer veg in der frayheyt (Unser Weg in die Freiheit), die von Juli bis November 1947 im DP-Camp Bergen-Belsen stattfand,[3] ist eine Stellwand mit der handgeschriebenen jiddischen Überschrift „Neustadt Holstein“ zu sehen. Vier Fotocollagen sind darauf nebeneinander montiert, die mit „Setting up of the Memorial for the victims of CAP ARCONA“, „Jewish Cemetery, Camp Life“ und „World ORT Union, Jewish Relief Unit“ betitelt sind. Darunter sind vier querformatige Holzrahmen mit jeweils drei gleichgroßen Grafiken angebracht, die nächtliche Szenen mit Menschen darzustellen scheinen. Die Beschriftung verweist auf den Namen „WALTER PREISSER“.

Walter Preisser, ca. 1947, aus Preissers Album „Neustadt-Holstein, 1945–1948“, Melbourne Holocaust Museum

Der am 15. Juli 1899 in Posen geborene Walter Peiser hatte zwischen 1919 und 1921 an Kunstschulen in München und Berlin studiert und war seit 1923 unter dem Künstlernamen Walter Preisser als Künstler und kommerzieller Gestalter in Berlin tätig.[4] Aus dieser Zeit stammen Holzschnitte, Buchillustrationen und Exlibris, die er für die Maximilian-Gesellschaft, die Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches und den Verlag Otto von Holten anfertigte. Sie weisen Charakteristika des Expressionismus auf, wie die harten Schwarz-Weiß-Kontraste und kantigen Linien und Schraffuren, ebenso aber auch Bezüge etwa auf den Buchdruck des 15. oder die Malerei des 17. Jahrhunderts in der Bildkomposition, der Lichtgestaltung und der Gestaltung der Landschaft oder auf die japanische Holzschnittkunst.[5]

Walter Preisser, Blatt aus Die grosse Stadt: Neun Holzschnitte, Berlin 1930, The Wolfsonian–FIU, The Mitchell Wolfson, Jr. Collection. 83.2.378

Preisser hatte im Ersten Weltkrieg als Freiwilliger an der Front in Frankreich gedient und 1922 in Folge des Deutsch-Polnischen Abkommens über Oberschlesien für die deutsche Staatsangehörigkeit optiert. Angesichts der sich zuspitzenden Diskriminierung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Deutschland entschied er sich zur Emigration und stand kurz vor seiner Abreise, als er und seine nichtjüdische Geliebte am 4. Dezember 1938 verhaftet wurden. Nach einer dreimonatigen Untersuchungshaft in Plötzensee wurde Preisser wegen „Rassenschande“ zu einer Strafhaft im Zuchthaus Luckau verurteilt, welche nach Ablauf im Juni 1940 in die sogenannte „Schutzhaft“ überführt wurde, die das NS-Regime anwandte, um „unerwünschte“ Menschen wie politische Oppositionelle, Jüdinnen und Juden, Homosexuelle, Sinti und Roma ohne Gerichtsverfahren zu inhaftieren. Zunächst wurde er in das Arbeitslager Wuhlheide gebracht, darauf folgten die Konzentrationslager Sachsenhausen, Groß-Rosen, Auschwitz, Monowitz-Buna, Gleiwitz, „Dora-Mittelbau“ in Nordhausen und „Turmalin“ in Blankenburg.[6]

Sein Überleben dieser Zeit verdankte Preisser insbesondere seinen künstlerischen Fähigkeiten, die von Mithäftlingen und vom KZ-Personal erkannt und in Anspruch genommen wurden. Er wurde mit der Anfertigung von Beschilderungen, technischen, dokumentarischen, aber auch künstlerischen Zeichnungen beauftragt.[7] Seine vergleichsweise privilegierte Situation nutzte Preisser auch, um Mithäftlingen zu helfen, so dem sechzehnjährigen Joseph Sprung, den er in Monowitz als seinen „camp son“[8] unter seine Fittiche nahm. Preisser sorgte dafür, dass Sprung dort vom Mithäftling Norbert Wollheim, der 1938/39 an der Organisation der Kindertransporte mitgewirkt hatte und nach dem Krieg zu einem wichtigen Akteur der Wiederbelebung jüdischen Lebens in Deutschland werden sollte, als Schweißer ausgebildet wurde.

Im Frühling 1945 gelangte Preisser auf Todesmärschen und -transporten schließlich nach Neustadt in Holstein, wo er an Bord des Frachtschiffs Athen das Bombardement der Lübecker Bucht und die Versenkung der mit KZ-Häftlingen überfüllten Schiffe Cap Arcona, Thielbek und Deutschland durch britische Kampfflugzeuge am 3. Mai 1945 überlebte, bei dem über 7000 Menschen getötet wurden. Preisser wurde im DP-Camp Neustadt aufgenommen, konnte sich als Portraitmaler etablieren und war aktiv in der Gemeinschaft der DPs. Er war zuständig für die Wandbemalung der Synagoge, die Bühnengestaltung einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Angriffs auf die Lübecker Bucht, die anlässlich der Einweihung des jüdischen Friedhofs in Neustadt am 5. Januar 1947 im Kinosaal des DP-Camps stattfand, und stellte Grafiken in der eingangs erwähnten Ausstellung im DP-Camp Bergen-Belsen aus. Er wurde Lehrer für kommerzielle Kunst an der im Dezember 1947 eröffneten Berufsschule der weltweit agierenden jüdischen Ausbildungsorganisation ORT (Organisation for Rehabilitation through Training) in Neustadt.[9] Im Zuge der Ermittlungen gegen Veit Harlan, den Regisseur des antisemitischen Propagandafilms Jud Süß, wurde er am 30. April 1948 als Zeuge der durch den Film ausgelösten Gewaltexzesse gegenüber jüdischen Gefangenen in den Konzentrationslagern vernommen.[10] Preisser zog Ende 1948 nach Hamburg, um an einer neu eingerichteten ORT-Schule zu unterrichten.[11] Ende Oktober 1949 folgte er schließlich dem wiederholten Ruf Sprungs, der drei Jahre zuvor nach Australien ausgewandert war. Preisser schiffte mit seiner Frau Marianne Else in Genua auf der SS Cyrenia ein und erreichte am 7. Dezember 1949 Melbourne.[12]

Walter Preisser in der Hamburger ORT-Schule, um 1948, aus dem Album „Neustadt-Holstein, 1945–1948“, Melbourne Holocaust Museum

Einen Tag vor seiner Abreise widmete Preisser seinem „Kameraden Neurath zur Erinnerung“ eine Kunstmappe mit zwölf Hochdrucken auf Holzbasis. Willi Neurath war ein Kommunist aus Köln, der seit 1933 in verschiedenen Haftanstalten und Konzentrationslagern wie Neuengamme inhaftiert war und das Bombardement der Cap Arcona überlebt hatte. Neurath blieb nach seiner Befreiung in Neustadt, leitete das Referat „Politische Wiedergutmachung“ der Landesregierung und setzte sich für die Bergung der Leichen und das Gedenken an die Opfer des 3. Mai 1945 ein. Sehr wahrscheinlich kreuzten sich die Wege von Preisser und Neurath in diesem Zusammenhang.

Walter Preisser, unbetitelte Drucke aus der Mappe mit zwölf Grafiken, ca. 1947, Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf

Die Grafiken spiegeln Preissers Erfahrungen der brutalen Gewalt gegenüber Gefangenen in den Konzentrationslagern, insbesondere in Groß-Rosen und Monowitz, wider, welche er später auch schriftlich festhielt.[13] Der ausgeprägte Einsatz von dunklen Flächen und von Aussparungen, die die Dunkelheit des Settings bzw. den Lichteinfall darstellen, erzeugt eine düstere, bedrückende Stimmung der Isolation von der Außenwelt. Die Gesichter der Gefangenen und des KZ-Personals sind im Stile der Neuen Sachlichkeit schematisch und meist ausdruckslos gehalten, wodurch die Alltäglichkeit und Allgemeingültigkeit dieser Szenen, ebenso eine Atmosphäre der Indifferenz erzeugt werden. Die deutlich herausgearbeiteten Konturlinien der Köpfe und Gesichter hingegen heben die Knochigkeit der geschorenen Köpfe und der eingefallenen Wangen und abgemagerten Gesichter der Gefangenen hervor, deren Blick meist zum Boden gerichtet ist. Die Umrisslinien der Körper und der an ihnen weit herunterhängenden Kleidung unterstreichen die Auszehrung der Gefangenen sowie die oft berichteten Schwellungen entzündeter Gelenke.

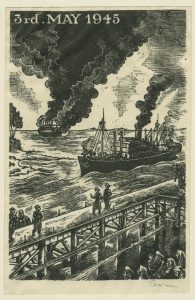

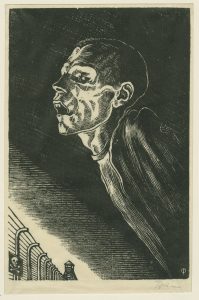

Zwei Blätter unterscheiden sich motivisch und kompositorisch von den anderen: Das eine zeigt aus einer Fernsicht eine Bucht mit zwei in Brand geratenen Schiffen. Das Datum „3rd. MAY 1945“ legt nahe, dass es sich hier um die brennenden Schiffe Cap Arcona und die Deutschland handelt. Das andere zeigt porträthaft einen abgemagerten Gefangenen, der mit leicht geöffnetem Mund und halboffenen Blick übergroß gespensterhaft oberhalb eines KZ-Zauns mit Wachturm aus dem dunklen Hintergrund zu schweben scheint. Preisser verwendete dieses Motiv für die Bühnengestaltung der oben erwähnten Gedenkveranstaltung anlässlich der Einweihung des Friedhofs.[14]

Walter Preisser, unbetitelte Drucke aus der Mappe mit zwölf Grafiken, ca. 1947, Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf

Szapsa Cywier bei der Gedenkveranstaltung anlässlich der Einweihung des jüdischen Friedhofs in Neustadt, 5. Januar 1947, aus dem Album „Neustadt-Holstein, 1945–1948“, Melbourne Holocaust Museum

Preissers zwölf Grafiken verkörpern so sein Bestreben, an der eigenen früheren Bildsprache ansetzend die alltäglich erfahrene Gewalt zu verarbeiten – in Holz, dann in schwarzer Tinte auf Papier. [15] Anders als die gefälligen Portraitzeichnungen, die Preisser im DP-Camp schuf,[16] stellen seine Drucke eine weitergeführte künstlerische Reflexion des Erlebten dar, die sich motivisch auf das jüngst erlebte Grauen bezieht, technisch und stilistisch aber auf seinen künstlerischen Ansatz zurückgreift, der in Gefangenschaft zum Erliegen gekommen war. Die Blätter schlagen so den Bogen zwischen der erfahrenen Gewalt und Zerstörung, dem Erinnern und Gedenken und schließlich der Wiederherstellung der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, den die die Ausstellungstafel zu Neustadt und die Ausstellung Undzer veg in der frayheyt insgesamt schlägt. Dass Preisser, der am 12. November 1964 in Australien eingebürgert wurde,[17] bis zu seinem Tod am 16. Oktober 1980 in einem kleinen Haus im Melbourner Stadtteil Richmond lebte,[18] auch in seiner neuen Heimat als Werbegestalter tätig war,[19] führt diese Kontinuität fort.

Walter Preisser, Umschlag der Mappe für die zwölf Grafiken, ca. 1947, Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf

Auf dem Umschlag der Mappe, die die zwölf Grafiken enthält, prangt die auch in dem oben beschriebenen Blatt enthaltene Sicht auf einen KZ-Zaun, der sich in die Ferne zu erstrecken scheint. Dass Preisser in seiner neuen Heimat Maschendrahtzäune für die Schafzucht gestaltete – das letzte Foto in seinem Album „Neustadt-Holstein, 1945–1948“ zeigt ihn entspannt inmitten einer Präsentationsfläche der Australian Reinforcing Company – , erscheint als eine Ironie des Schicksals.

Walter Preisser in Australien, Datum unbekannt, aus dem Album „Neustadt-Holstein, 1945–1948“, Melbourne Holocaust Museum

Verweise

[1] Walter Preisser, Shades of Black: An Artist Survives, redigiertes Typoskript, Melbourne Holocaust Museum.

[2] Die Autorin dankt Anna Hirsh, Bruno Neuwirth-Wilson, den Kolleg*innen des Ausstellungsteams „Gewalt ausstellen“ am DHM, der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, des Melbourne Holocaust Museum und der KZ-Gedenkstätte Neuengamme für ihre wertvollen Hinweise und großzügige Unterstützung.

[3] Agata Pietrasik, “Exhibiting the Holocaust at the Majdanek Concentration Camp and the Bergen-Belsen DP Camp”, The Journal of Holocaust Research 37/3 (2023): 271–296.

[4] Personalakte des Zuchthauses Luckau zu Walter Peiser, Arolsen Archives, 10010193, DocID 12123510. Der Name W. Peiser ist zudem in der Aufnahmeliste der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums in Berlin für das Wintersemester 1921/22, UdK-Archiv 7–255, zu finden.

[5] Überliefert sind Grafiken und Illustrationen wie z.B. Hans Christian Andersen, Die Nachtigall, Berlin 1923; Theodor Wolff, Anatole France, Berlin 1924; Das lasterhafte Leben des weiland weltbekannten Erzzauberers Christoph Wagner gewesenen Famuli und Nachfolgers in der Zauberkunst des Doktor Faust, Berlin 1925; Stefan Zweig, Rahel rechtet mit Gott: Legende, Berlin 1930; Neun Holzschnitte. Die grosse Stadt, Berlin 1930.

[6] Personalakte des Zuchthauses Luckau zu Walter Peiser, Arolsen Archives, Signatur 10010193, DocID 12123510.

[7] Jayne Josem, “Walter Preisser: The Art of Survival – Curator’s Corner”, Melbourne Holocaust Museum, 28. Mai 2015, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=y9mFG5KwgVg (letzter Zugriff: 20.9.2025)

[8] Preisser, Shades of Black; Stefan Keller, Die Rückkehr. Joseph Springs Geschichte, Zürich 2003. Sprung, der nach seiner Auswanderung nach Australien seinen Nachnamen zu Spring änderte, klagte 1998 die Schweiz wegen Beihilfe zum Völkermord an.

[9] „O.R.T. Zonal Vocational School Neustadt Holstein“, um 1948, ORT Archive, https://ortarchive.ort.org/fileadmin/d/germany/d18a019.pdf (letzter Zugriff: 20.9.2025)

[10] Vernehmungsprotokoll vom 30. April 1948, Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

[11] Preisser, Shades of Black, S. 230. Zur ORT-Schule Hamburg siehe World ORT Union The Bi-Weekly Summary, Bd. II, Nr. 34, 15. November 1948, S. 3. In einer Wochenschau über die Hamburger ORT-Schule ist Preisser mit seiner Klasse zu sehen: Welt im Film, Nr. 191/1949, Februar 1949, https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/30823/689878 (letzter Zugriff: 20.9.2025).

[12] Passagierliste der SS Cyrenia bei Ankunft in Fremantle am 1. Dezember 1949, National Archives of Australia, K269, Item ID 9243283.

[13] Preisser, Shades of Black.

[14] Unzer Sztyme, Nr. 17, 25. Januar 1947, S. 26–27, zitiert nach: Sigrun Jochims, „‚Lübeck ist nur eine kurze Station auf dem jüdischen Wanderweg‘. Die Situation der Juden in Schleswig-Holstein 1945–1950 im Spiegel der Zeitungen Undzer Schtime, Wochenblatt und Jüdisches Gemeindeblatt“, https://www.akens.org/akens/texte/info/33/333413.html (Letzter Zugriff: 20.9.2025)

[15] In der Sammlung des Melbourne Holocaust Museum findet sich ein weiteres Blatt, das den zwölf Grafiken aus der hier besprochenen Mappe anverwandt ist und auf den 9. November 1948 datiert ist. Es zeigt eine brennende Synagoge unterhalb des Datums „9th NOVEMBER 1938“, gemeint sind die Novemberpogrome, die einen entscheidenden Moment der Eskalation der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden darstellte.

[16] Einige Zeichnungen Preissers aus der Zeit im DP-Camp sind in seinem Album „Neustadt-Holstein, 1945–1948“, Melbourne Holocaust Museum, dokumentiert. Beispiele sind zu sehen in Jayne Josem, “Walter Preisser: The Art of Survival – Curator’s Corner”.

[17] Commonwealth of Australia Gazette, Nr. 37, 6. Mai 1965, S. 1680.

[18] Testamentsvollstreckerzeugnis, 881/859 Walter Peiser, Public Record Office Victoria.

[19] Für Anzeigen siehe z. B. The Australian Jewish Herald, 12. Juli 1957, S. 6.

|

Tomoko MamineTomoko Mamine ist Projektassistentin für die Ausstellung „Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948“ am Deutschen Historischen Museum. |