|

Streiks im 18. Jahrhundert?

Der Terminus "Strike" setzte sich seit den fünfziger und sechziger

Jahren des 19. Jahrhunderts in Deutschland durch, nachdem er in England

rund 100 Jahre zuvor zuerst aufgetaucht war - wenngleich kollektive

Arbeitsniederlegungen auch hier schon mindestens ein Jahrhundert früher

stattfanden. Auf dem Kontinent gab es bereits seit dem späten Mittelalter

kollektive Arbeitsniederlegungen, etwa 1351 in Speyer, als Tuchweberknechte

"von des lones wegen" in den Ausstand traten. Solche Konflikte waren

keineswegs nur auf das Gewerbe beschränkt, denn auch im Bergbau kam es in

der frühen Neuzeit zu Arbeitseinstellungen.

Können wir nun diese Konflikte, die häufig auch "Aufstand",

"Aufruhr" oder "Unruhe" genannt wurden, als Streik bezeichnen?

Wenn heute unter Streik die befristete Arbeitsniederlegung abhängiger

Produzenten als Ausdruck einer Beschwerde oder zur Verstärkung einer

Forderung verstanden wird, so scheint die Verwendung des Begriffes von

der Form her durchaus naheliegend. Doch welche Mittel wurden gewählt,

welche Ursachen lagen den Streiks zugrunde, und welche Forderungen wurden

gestellt? Unterscheiden sich die Gesellenstreiks des 18. Jahrhunderts nicht

deutlich von den Arbeitsniederlegungen der Industriegesellschaft?

Im 18. Jahrhundert war der Streik als Mittel des Arbeitskampfes im Handwerk -

und dann auch in der Manufaktur - besonders in Gewerbestädten wie Nürnberg

oder Augsburg durchaus keine Seltenheit. Für die deutschen Städte dieser

Zeit sind allein mehr als 500, in England von 1717 bis 1800 fast 400 solcher

Fälle bekannt.

Diese Arbeitsniederlegungen verliefen keineswegs gewalthaft, wie vielfach

angenommen wurde, und es handelte sich dabei auch nicht um

spontan-emotionalen Protest: Die Aktionen der Gesellen waren in der Regel

gut vorbereitet und organisiert. Zu Gewalt kam es meist erst nach dem

Eingreifen der Obrigkeit, wenn z. B. die Herberge vom Militär oder von der

Stadtwache umstellt wurde oder man Gesellen verhaftete, wie beim

"Breslauer Gesellenaufstand" von 1793. Die Gesellen suchten ihre

Forderungen nach Möglichkeit in Phasen erhöhter Nachfrage durchzusetzen,

sei es vor den Feiertagen, vor der Messe oder ansonsten bei hohem Bedarf

an Arbeitskräften. Für die Organisation dieser Aktionen kam ihnen ihre

Herbergskultur zugute. Auf der Herberge trafen sich die Gesellen regelmäßig

zur "Auflage" oder zum "Gebot", und hierher zogen sie sich

zur Beratung zurück. Die Arbeitsniederlegung wurde meist während einer

Versammlung auf der Herberge bei offener Gesellenlade beschlossen, und oft

entsandte die Obrigkeit - informiert durch die Meister - dann den

Gerichtsdiener, der die Gesellen aufforderte, wieder an die Arbeit zu gehen

und die Forderungen bzw. Klagen vor Gericht vorzubringen. In den größeren

Gewerbestädten wurde danach vielfach vor den jeweiligen Handwerks- oder

Gewerbegerichten oder einer Ratsdeputation verhandelt, in Nürnberg zum

Beispiel vor dem "Rugsamt" oder in Bremen vor den

"Morgensprachsherren".

Nicht zuletzt die Haltung der Obrigkeit bestimmte den weiteren Verlauf.

Eskalierende Konflikte waren häufig von Umzügen der Gesellen durch die

Stadt begleitet. Dort wo die Gesellen militärisches Eingreifen befürchteten,

zogen sie in umliegende Dörfer oder Städte ab, zum Beispiel von Augsburg

ins kurbayerische Friedberg, von Nürnberg nach Fürth und von Frankfurt am

Main nach Offenbach. Durch die Mitnahme der Ladenschlüssel oder gar der

Lade selbst wurde die Stadt "geschimpft". "Laufbriefe", die

von wandernden Gesellen von Herberge zu Herberge transportiert wurden,

erreichten in kürzester Zeit die Gesellenschaften des ganzen Reiches und

bewirkten einen Boykott oder erbrachten finanzielle Unterstützung. Beim

"Aufstand" der Augsburger Schuhknechte 1726 korrespondierten die

Gesellen - wie an den abgefangenen Laufbriefen zu erkennen ist - nicht nur

mit den Gesellenschaften in Frankfurt am Main, Darmstadt, Mannheim, Mainz

und Heidelberg, sondern unter anderem auch mit Leipzig, Dresden, Berlin,

Halle, Magdeburg, Braunschweig und Hannover, so daß die Meister befürchten

mußten, der Boykott werde "unseren totalruin gar gewiß generieren".

Streiks konnten also von einigen Stunden bis hin zu mehreren Wochen dauern.

Die Bremer Schuhmachergesellen legten 1736 drei Monate lang die Arbeit

nieder, und die Augsburger "Schuhknechte" brachten es 1726 immerhin auf 14

Wochen. Dominant waren jedoch die kurzen Streiks, die ein bis zwei Tage

dauerten und an denen sich die Gesellen eines Handwerks beteiligten. Zur

Solidarisierung verschiedener Gesellenschaften kam es insbesondere, wenn

ihre kooperative Autonomie bedroht war. Solche Konflikte konnten dann auch

zu einem "Generalstreik" eskalieren. Von besonderer Intensität waren

zum Beispiel der Streik der Hamburger Schlossergesellen 1791, der sich zu

einem solchen Generalstreik ausweitete, oder auch der Streik der Breslauer

Schneidergesellen 1793, dem sich die Tischler-, Schlosser- und Zimmergesellen

anschlossen, und schließlich der von den Münchner Schlossergesellen 1796

ausgelöste Generalstreik. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam es mehrfach

zu gewerbeübergreifenden Aktionen, wobei hier weniger jakobinische Einflüsse

zu vermuten sind als zunehmend obrigkeitliche Eingriffe in die Autonomie

der Gesellenschaften bis hin zur Auflösung der Gesellenladen.

|

|

Unterschriftentondo streikender Bergleute in Clausthal, 1738.

[größeres Bild]

Brief an die Bruderschaft der Schuhknechte in Berlin, 1726.

[größeres Bild]

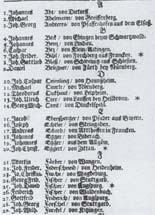

Fahndungsliste des Augsburger Magistrats, 1726.

[größeres Bild]

Kaiserliches Dekret, 1726.

[größeres Bild] |