|

Der untersuchende Beamte betont in seinem Bericht, dass von einem

eigentlichen Tumult nicht die Rede sein könne. Gewalttätigkeiten seien nicht

vorgekommen. Die Leute hätten einzig aus Mangel und Armut heraus gehandelt.

Erst bei seiner Untersuchung habe er erfahren, dass eine zur Vernehmung

vorgeladene Tagelöhnerfrau durch die Prügelstrafe lebensgefährliche

Verletzungen davongetragen habe und seither bettlägerig sei. Um die

Handlungsmotive zu verdeutlichen, teilte er einige Lebensumstände der

Leute mit. Eichhof sei eine Dorfgemeinde von ca. 810 Einwohnern, die teils

aus Büdner-, teils aus Einliegerfamilien bestehe. Acker besäßen diese Leute

zum größten Teil überhaupt nicht. Nur einige Büdner verfügten über ein paar

Morgen schlechten Sandbodens als Gärten. Teils in diesen Gärten, teils auf

gepachteten Landstücken in benachbarten Ortschaften, hätten die Leute in

früheren Jahren Kartoffeln angepflanzt. Sie seien seit langer Zeit nahezu

ausschließlich auf Kartoffeln als Nahrungsmittel angewiesen. Bei der

schlechten Ernte 1846 hätten sie "kaum durchschnittlich das 3te Korn

gewonnen" und von dieser reduzierten Ernte sei mindestens noch ein

Drittel verfault. Überdies seien die Leute ohne Arbeit. Ihre Gesichter

zeigten, "daß ihnen Hunger und Noth tief in das Mark des Lebens

geschnitten hat". Für eine neue Kartoffelaussaat hätten sie die Mittel

nicht aufbringen können. Viele seien in Lethargie verfallen. Einige hätten

das letzte Geld, das sie erübrigen konnten, dazu verwandt, den Dünger von

ihren Höfen auf die Äcker der Nachbarorte abfahren zu lassen, in der

Hoffnung, dort Kartoffeln pflanzen zu können. Aber jetzt fehle es ihnen

an Saat. Auf die Mitteilung, dass durch die Regierung erhebliche Summen

angewiesen worden seien, um ihnen Saatkartoffeln für einen sehr geringen

Preis zu überlassen, erwiderten sie, dass sie inzwischen nichts mehr

besäßen und nicht imstande wären, auch nur den geringsten Preis zu

zahlen.

Abschließend betonte der Beamte, wie dringlich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

wären, bei denen die Leute einen Lohn erhielten, der den Preisen der

notwendigsten Lebensmittel angemessen sei. Das allerwichtigste wäre, dass

die Leute die Erfahrung machten, dass sie "ihrem eigenen Fleiße ihre

Subsistenzmittel zu verdanken hätten". Das Bewusstsein, nicht durch

eigene Kraft in einen besseren Zustand gekommen zu sein, würde sie

womöglich noch mehr "erschlaffen" lassen.

Die geschilderten Vorgänge werfen Licht auf die prekären Lebensbedingungen

agrarischer Unterschichten im vormärzlichen Preußen. Vielfach nahmen sie

ihre elende Lage still hin. Nur in Ausnahmefällen zogen sie die

Aufmerksamkeit der Behörden oder der Öffentlichkeit auf sich. In diesem

Sozialmilieu waren die Übergänge zwischen Formen der Sozialkriminalität

und kollektivem Protest fließend. Man wird ohne Übertreibung feststellen

können, dass für viele Familien das kleine Eigentumsdelikt (Mundraub,

Holzdiebstahl) zu den unverzichtbaren Bestandteilen einer dürftigen

Überlebensökonomie gehörte. Kollektive Nahrungsstreifzüge oder

Hungermärsche, zumeist am hellen Tag ausgeführt, waren in den Agrarregionen

östlich der Elbe verbreitet, nicht nur im Hungerjahr 1847, sondern ebenso

während der Revolution von 1848/49. In Ost- und Westpreußen machten sie

1847 sechs von 19 Aktionen aus. Hervorzuheben als Leitprotest für eine

gesamte Region ist der Marsch mehrerer hundert "Losleute" (freier

Landarbeiter) aus einigen Ortschaften nach Marienwerder, wo sie unter

den Augen des machtlosen Regierungspräsidenten den Getreidespeicher eines

Großhändlers ausräumten, ohne auf nennenswerten Widerstand zu

stoßen.9 In der preußischen Provinz

Posen wurden mindestens sieben von 31 Unruhen völlig oder teilweise durch

agrarische Unterschichten bestimmt.10

In Schlesien häuften sich ähnliche Beutezüge vor allem in den ärmlichen

Gebirgsregionen um Glatz.11

Es waren freie Landarbeiter, agrarische Kleinstbesitzer und Handwerker

der ländlichen Hausindustrien mitsamt ihren Familienangehörigen, die sich

zu direkten und zweifellos hungergeleiteten kollektiven Zugriffen auf das

entbehrte Minimum an Nahrung zusammenfanden. Diese Gruppen waren während

der Krise im allgemeinen schlechter gestellt als gutsherrschaftlich

gebundene Dienstleute, die sich an ihrem Gutsherrn halten, oder städtische

Unterschichten, die ein - mehr oder minder effektives - kommunales

Armenwesen in Anspruch nehmen konnten. Gerade in den ausgedehnten

ländlichen Distrikten machte sich in der gesellschaftlichen Übergangszeit

das Fehlen einer wirksamen sozialpolitischen Infrastruktur bemerkbar.

Gutsbesitzer, wohlhabende Landwirte, Provinzial- und Staatsbehörden stritten

untereinander und gegeneinander hinsichtlich der sozialen Verantwortung.

Wirksame staatliche Hilfe, etwa Nahrungsmittelbeihilfen oder

Arbeitsbeschaffung setzte häufig erst ein, nachdem Betroffene durch eigenes

Handeln auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht hatten.

"Moralische Ökonomie" in der Kleinstadt

Ungewöhnlich hohe Preisforderungen für Butter, Eier, Kartoffeln und

Getreide auf dem Wochenmarkt von Schwiebus, einer knapp 5000 Einwohner

zählenden Tuchmacherstadt (Provinz Brandenburg, nahe der schlesischen

Grenze) am 24. April1847 hatten heftige Dispute zwischen Kaufwilligen und

Verkäufern zur Folge, die bald in Handgreiflichkeiten

übergingen.12 Mehreren Bauern wurden

die Kartoffelsäcke vom Wagen gestoßen und ausgeschüttet. Fluchtartig

verließen Bauern und Markthöker mit ihrer Ware den Marktplatz. Alles dies

geschah unter den Augen der Ortsobrigkeit. Zwei Rebellen, die sich besonders

hervortaten, wurden festgenommen und im Rathaus eingesperrt. Unterdessen

wuchs die Menschenmenge auf 500 und mehr Personen an. Um die Mittagszeit

formierten sich aus dieser auf dem Marktplatz versammelten Menge mehrere

kollektive Nahrungszüge. Was zu früheren Krisenzeiten die Obrigkeit selbst

unternahm, führten sie jetzt in eigener Regie durch: die Inspektion der

noch vorhandenen Nahrungsvorräte in der Stadt und der näheren Umgebung.

Mindestens acht verschiedene Orte bzw. Anwesen wurden aufgesucht. Der

erste Zug marschierte zum außerhalb der Stadt gelegenen Gutshof Burglehne.

Man erreichte vom Gutsbesitzer das Versprechen, auf dem nächsten

Wochenmarkt einen größeren Kartoffelvorrat zu einem vereinbarten, günstigen

Preis anzubieten. Bei einem Gastwirt entdeckte man Roggenvorräte eines

Mühlenbesitzers. Die Getreidesäcke wurden in Beschlag genommen, größtenteils

zum Rathaus getragen und dort aufgestellt. Auch hierin ist eine

Stellvertreterhandlung für die während der Notzeit offenbar untätige

Ortsobrigkeit zu erkennen. Unter duldender Aufsicht dieser Obrigkeit,

deren Polizeikräfte viel zu gering waren, um das Treiben zu verhindern,

kam es nun zum Zwangsverkauf des Getreides zu einem von der Volksmenge

für "gerecht" erachteten Preis. Viele Stadtbewohner machten von dieser

Gelegenheit Gebrauch. Das Geld der Verkaufsaktion erhielten der

Bürgermeister oder andere kommunale Funktionsträger.

Im Kern handelte es sich bei dieser Revolte um einen Weberaufstand in

einer traditionsreichen Tuchmacherstadt. Etwa jeder fünfte Einwohner der

Kleinstadt hatte sich aktiv an den Ereignissen beteiligt. Die meisten der

86 später Verurteilten entstammten den Textilgewerben, an führender Stelle

waren verheiratete Webergesellen im mittleren Lebensalter vertreten. Der

in der Weberstadt extrem hohe Anteil gewerblich Beschäftigter, die sämtlich

von Lebensmittelmärkten abhängig waren, sowie die Existenz einer

ungewöhnlich umfangreichen und homogenen Gruppe innerhalb des Gewerbes

bewirkten die kommunale Reichweite sowie den außergewöhnlich disziplinierten

Charakter dieser Hungerrevolte. Gemeinsamkeiten der handwerklichen

Arbeitskultur, verhaltensprägende Gesellentraditionen und schließlich die

vielfach geteilten Erfahrungen der vormärzlichen Handweberexistenz, deren

Gewerbe sich seit Jahrzehnten im Niedergang befand - alles dies verlieh

der Selbsthilfeaktion eine beeindruckend breite soziale Basis und

Durchschlagskraft.

Verglichen mit anderen Varianten von Hungerunruhen können die Schwiebusser

Ereignisse als Musterfall einer Aktion gelten, die von den traditionellen

Ordnungsvorstellungen einer "moralischen Ökonomie" geprägt war. Wie der

englische Sozialhistoriker Edward P. Thompson am Beispiel englischer "food

riots" des 18. Jahrhunderts demonstrierte, waren die handlungsleitenden

Motive der Aufständischen häufig durch einen von Obrigkeiten und Volk

weithin geteilten Konsens darüber bestimmt, welche Praktiken auf den

Märkten, bei Getreidehändlern, in der Mühle, bei Bäckern, Schlachtern und

anderen als legitim bzw. illegitim zu gelten hätten. Zu den Grundsätzen

dieser "moralischen Ökonomie" gehörte beispielsweise die Auffassung, dass

in Notzeiten sämtliche Nahrungsvorräte eines Ortes oder einer Region den

Konsumbedürfnissen der Einheimischen zu erschwinglichen Preisen vorbehalten

bleiben müssten. Im 18. Jahrhundert hatten Obrigkeiten zu Krisenzeiten

entsprechend gehandelt und erfüllten damit weitgehend die Erwartungen

ihrer Untertanen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde diese

traditionelle Versorgungsökonomie zunehmend durch liberale,

marktwirtschaftliche Wirtschaftspraktiken verdrängt. Hüter der Tradition

blieben in Schwiebus wie andernorts die rebellierenden Volksmassen. Sie

setzten sich an die Stelle der säumigen Obrigkeit und führten in einer

Art Stellvertreteraktion diejenigen Maßnahmen durch, die seit jeher in

Notzeiten als recht und billig gegolten hatten.

|

|

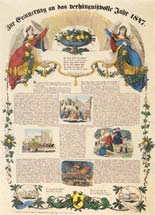

Bilderbogen zur Erinnerung an das Hungerjahr 1847.

[größeres Bild]

Lackdose mit Wuchermotiv, 1772.

[größeres Bild]

Der Brotkrawall bei der Langmühle, 1847.

[größeres Bild]

Der Wucherer Glück und Ende, um 1816/17.

[größeres Bild] |