75 Jahre Grundgesetz – Über die Geschichte der Verfassungen in Deutschland

Interview mit Bildungsreferent Andreas Ziepa | 22. Mai 2024

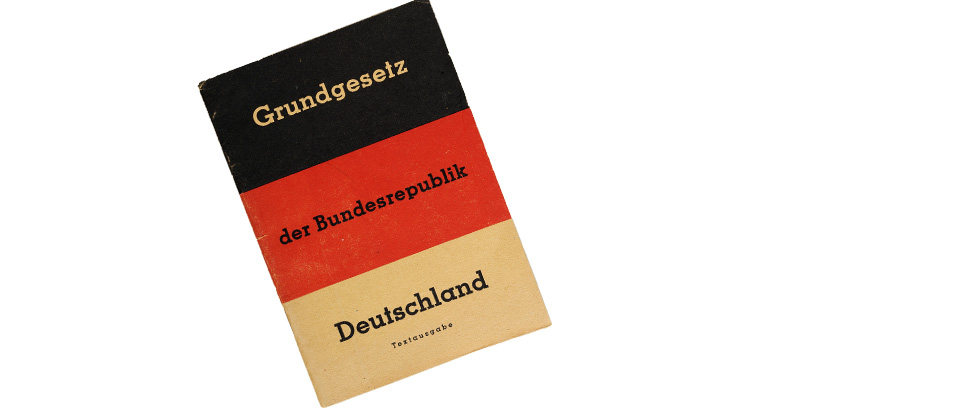

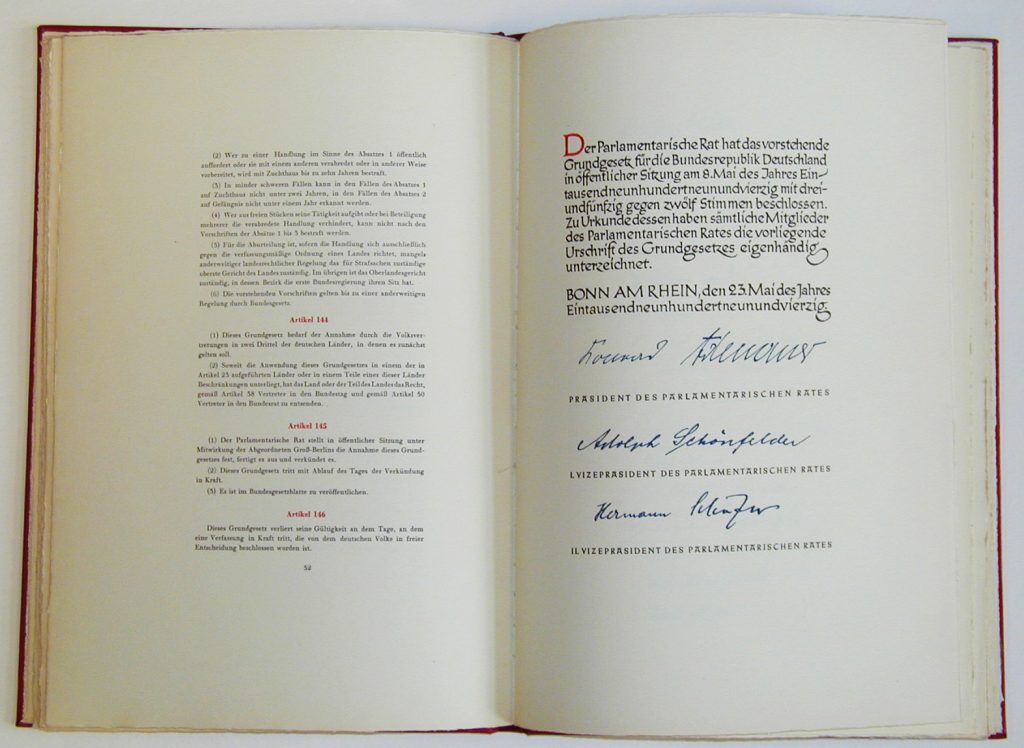

Vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde in Bonn das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verkündet. Für die Ausstellung „Roads not Taken“ hat Bildungsreferent Andreas Ziepa eine Führung konzipiert, die einen Überblick der unterschiedlichen Ansätze der Verfassungen in der deutschen Geschichte gibt. Für den DHM-Blog erläutert er im Interview wesentliche Unterschiede und Erneuerungen.

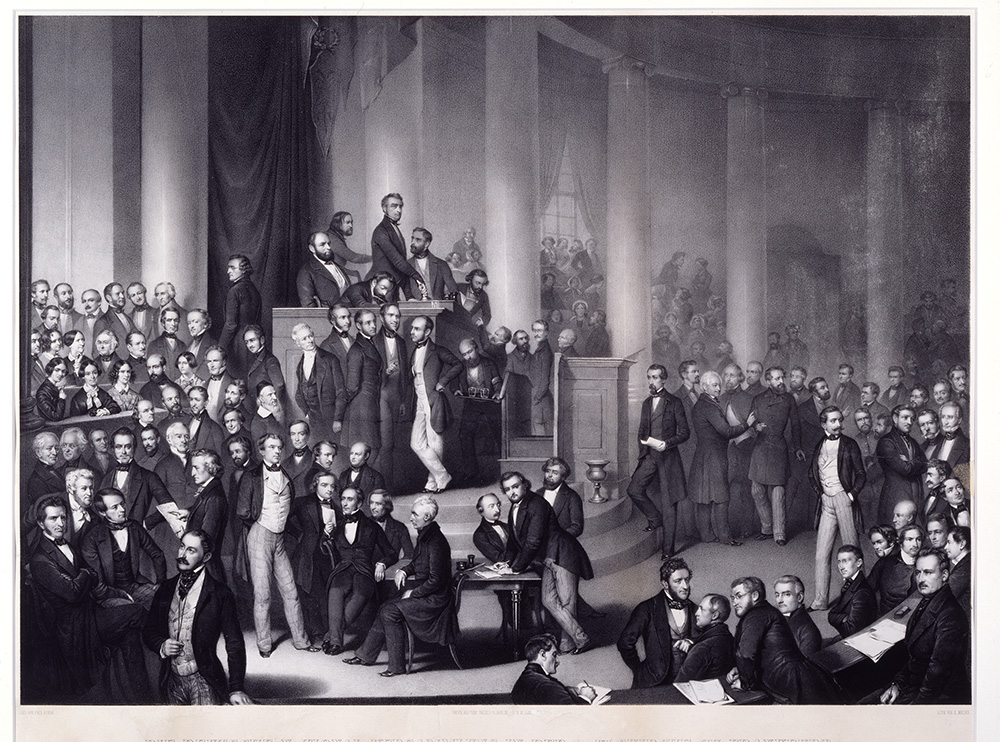

Vorbild für alle späteren Staatsordnungen in Deutschland war die Verfassung, die von den Abgeordneten der Frankfurter Paulskirche 1848/49 erarbeitet wurde. Was ist von diesen Entwürfen noch in der heutigen Verfassung zu finden?

Die Abgeordneten der Frankfurter Paulskirche haben mit der von ihnen ausgearbeiteten Verfassung die wesentlichen Strukturen eines deutschen Nationalstaates festgelegt. Dazu gehörten u.a. der föderale Charakter Deutschlands und vor allem die Grundrechte.

Die Verfassung von 1849 sah ein Zweikammersystem vor wie es heute in der Bundesrepublik mit Bundesrat und Bundestag der Fall ist. Die Bedeutung der Einzelstaaten damals und der Bundesländer heute wird durch die Beteiligung der Ländervertretung bei der Gesetzgebung hervorgehoben. Allerdings unterschied sich die geplante Zusammensetzung des Staatenhauses grundlegend von der des heutigen Bundesrats. Gemäß der Verfassung der Paulskirche sollten die Mitglieder des Staatenhauses zur Hälfte von den Regierungen und zur Hälfte von den Parlamenten der Einzelstaaten entsandt werden. Die Mitglieder des Bundesrates werden heute allein von den jeweiligen Landesregierungen entsandt. Auch ist die Anzahl der Mitglieder des Bundesrates mit 69 wesentlich geringer als die 192, die damals vorgesehen waren. Beiden gemein ist es, die Interessen der Länder zu vertreten. Die Grundrechte des deutschen Volkes sollten elementarer Bestandteil der Verfassung werden. Sie wurden nach langen Verhandlungen im Parlament bereits am 21. Dezember 1848 beschlossen. Das „Gesetz, betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes“ trat am 28. Dezember 1848 in Kraft und dann in die Verfassung aufgenommen. Damit sollten Grundrechte wie z.B. die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Freiheit von Wissenschaft und Lehre, die Unverletzlichkeit der Wohnung oder das Briefgeheimnis garantiert werden. Bemerkenswert war, dass die Todesstrafe (ausgenommen waren Kriegs- und Seerecht) sowie die körperliche Züchtigung abgeschafft werden sollten und dies unter den Grundrechten aufgeführt war.

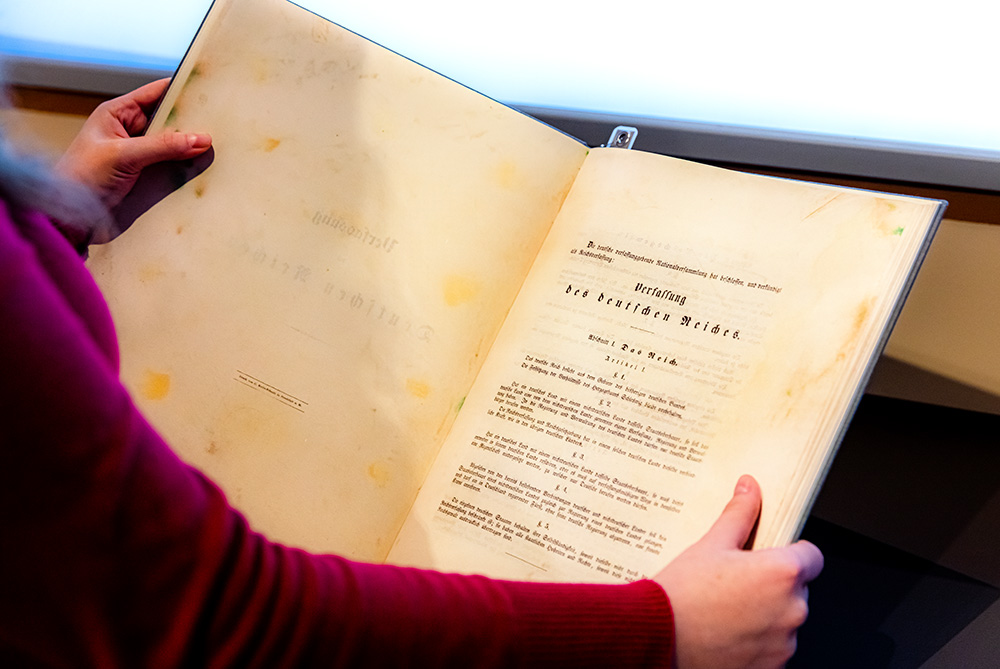

Die Weimarer Verfassung, die am 14. August 1919 verkündet wurde, war die erste demokratische Verfassung Deutschlands. Wodurch zeichnete sie sich aus?

In der Verfassung gab es zwei gravierende Neuerungen. Zum einen war das Deutsche Reich jetzt eine Republik und zum anderen erhielten Frauen das aktive und passive Wahlrecht. Beides waren umfassende Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen, die sich auch in der Verfassung niederschlugen. Die Ausrufung der Republik bedeutete, dass es ein neues Staatoberhaupt gab. An die Stelle des Kaisers trat jetzt ein Präsident, der mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet war. Der Reichspräsident übernahm damit die Rolle eines Ersatzkaisers.

Die Einführung des Frauenwahlrechts wurde bereits am 12. November 1918 vom Rat der Volksbeauftragten beschlossen und kam am 19. Januar 1919 erstmalig zur Anwendung. Damit hatte Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte ein allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht für Frauen und Männer. Das was sowohl bei der Ausarbeitung der Paulskirchenverfassung als auch bei der Verfassung des Kaiserreiches aus dem Jahr 1871 bewusst nicht umgesetzt wurde, war jetzt Realität geworden. Auch wenn noch nicht von einer vollständigen Gleichberechtigung von Männern und Frauen gesprochen werden kann, war die Einführung des Frauenwahlrechts ein wichtiger Schritt in Richtung Emanzipation und Partizipation.

Verfügte die Weimarer Republik über ein starkes Parlament?

Das Parlament war wie in allen Demokratien auch in der Weimarer Republik das zentrale Verfassungsorgan. Der Reichstag war für die Verabschiedung der Gesetze und des Haushaltes zuständig. Insofern war die Stellung des Parlamentes mit der dafür nötigen Stärke von der Verfassung genauso vorgesehen.

Allerdings gab es in der Verfassung auch Mechanismen, die eine gewisse Skepsis gegenüber der neuen Staatsform erkennen lassen. Der Reichspräsident hatte eine herausgehobene Stellung innerhalb des politischen Systems und sollte für einen möglichen Notfall die Macht besitzen, korrigierend einzugreifen. Ihm kam damit eine Rolle als Ersatz für den nicht mehr vorhandenen Kaiser zu. Daher oblag ihm auch die Ernennung und Entlassung des Reichskanzlers. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise brach die Regierungskoalition von SPD, DDP, DVP und Zentrum mit dem Kanzler Hermann Müller 1930 auseinander. Nach den folgenden Reichstagswahlen gab es im Parlament keine demokratische Mehrheit mehr. Der neue Kanzler Heinrich Brüning (Zentrum) konnte mit Hilfe der Notverordnungen (Artikel 48 der Verfassung) auch ohne eine Mehrheit im Reichstag die Regierungsgeschäfte ausüben. Die Notverordnungen waren für einen begrenzten Zeitraum zur Aufrechterhaltung der politischen Handlungsfähigkeit vorgesehen. Allerdings entwickelten sich die Präsidialkabinette ab diesem Zeitpunkt zu einer dauerhaften Einrichtung, da es auch bei den folgenden Reichstagswahlen keine Mehrheiten demokratischer Parteien im Parlament mehr gab. War Heinrich Brüning noch ein Kanzler, der sich der demokratischen Verfassung verpflichtet sah, waren seine Nachfolger Franz von Papen (Zentrum), Kurt von Schleicher (parteilos) und vor allem Adolf Hitler (NSDAP) daran interessiert, das politische System grundlegend in Richtung eines autoritären und diktatorischen Regimes umzugestalten. In diesem war ein starkes Parlament nicht vorgesehen.

Unsere heutige Verfassung ist die der alten Bundesrepublik. Gab es Diskussionen um die Verfassung im Zuge der Wiedervereinigung? Wurde auch diskutiert, ob sich das wiedervereinigte Deutschland eine neue Verfassung geben sollte?

Im Zuge der Weichenstellungen in Richtung der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990, stand auch die Frage im Raum, wie die Deutsche Einheit verfassungsrechtlich vollzogen werden sollte. Gemäß dem Grundgesetz konnte dies entweder nach Artikel 23 oder 146 umgesetzt werden. Die Einheit wurde letztendlich durch den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes gemäß Artikel 23 vollzogen. Diese Entscheidung machte eine schnelle Umsetzung der Einheit möglich, da das Grundgesetz nicht geändert werden musste. Es galt ab dem 3. Oktober 1990 auch für die fünf neuen Bundesländer.

Eine Vereinigung gemäß Artikel 146 hätte bedeutet, dass eine neue Verfassung ausgearbeitet hätte werden müssen, die dann in einem Referendum beschlossen worden wäre. Dieser Weg hätte wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen, was von den damals politischen Handelnden aber nicht in Betracht gezogen wurde. Für sie stand eine schnelle Wiedervereinigung im Vordergrund und es wurde u. a. argumentiert, dass das Grundgesetz das Optimum sei, was es als Verfassung bisher in Deutschland gegeben habe.

Parallel dazu wurde öffentlich diskutiert, ob eine neue gesamtdeutsche Verfassung für das dann wiedervereinigte Deutschland besser sei. Sie stünde für eine gleichberechtigte Einbeziehung der Ostdeutschen in den Einigungsprozess und wäre gleichzeitig ein Zeichen für den Beginn der neuen Epoche der deutschen Geschichte.

Am Ende wurde die schnelle Vereinigung gemäß Artikel 23 vollzogen. Artikel 146 ist jedoch weiterhin Teil des Grundgesetzes. Er könnte jederzeit umgesetzt werden und so das „Provisorium“ Grundgesetz ablösen. Aber wie so oft hat sich gezeigt, dass Provisorien von langer Dauer und Haltbarkeit sind. Unser Grundgesetz wird nun 75 Jahre alt und ist immer noch in guter Verfassung!

Die Bundesregierung feiert das 75-jährige Jubiläum mit einem großen Demokratiefest, an dem sich das Deutsche Historische Museum mit kostenfreien Themenführungen in seinen Ausstellungen beteiligt.

|

|

Andreas ZiepaAndreas Ziepa ist Bildungsreferent am Deutschen Historischen Museum. |