Nur am 8. Mai? Tage der Befreiung in Europa

Alfons Adam | 28. Mai 2025

Seit Richard von Weizsäckers berühmter Rede von 1985 wird der 8. Mai in Deutschland überwiegend als Tag der Befreiung begangen. Befreit wurden – über einen viel längeren Zeitraum, der 1943 begann und mit dem 8. Mai 1945 nicht endete – jedoch zunächst die von Deutschland besetzten Länder Europas, die ersten Konzentrations- und Vernichtungslager, die Opfer des NS-Regimes. Dabei entstanden in Europas Städten Bilder der Befreiung, die über die Widersprüchlichkeiten des Kriegsendes Aufschluss geben. Eine Miniserie.

Teil II: Die Kriegsenden des Jewgeni Chaldej

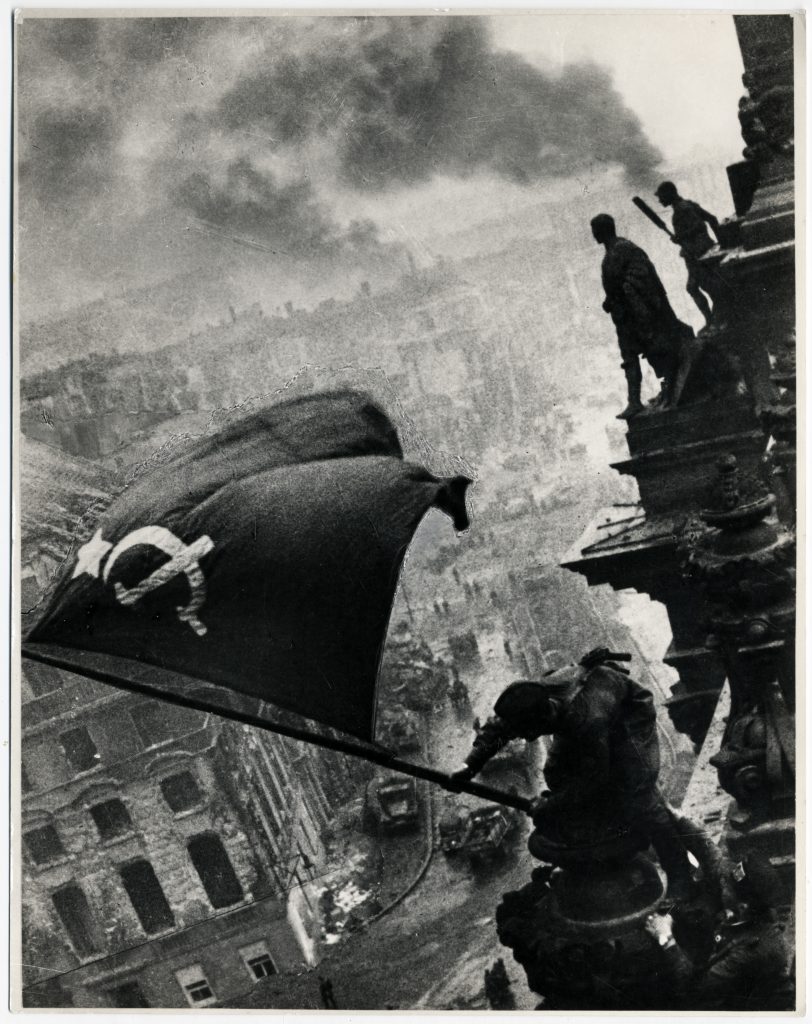

Nach fast sechs Jahren Krieg, der über 40 Millionen meist zivile Menschenleben kostete, ging am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte zu Ende. Das bekannteste Foto zum Kriegsende zeigt zwei Rotarmisten, die am 2. Mai 1945 auf dem Reichstag über dem rauchenden Trümmerfeld Berlins eine Sowjetfahne hissen.

Die Bildikone stammt von Jewgeni Chaldej (1917–1997), seit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 Kriegsreporter für die sowjetische Nachrichtenagentur TASS. Chaldej hat die Szene auf dem Reichstag, die sich bereits am 30. April 1945 ereignet hatte, nachstellen lassen. Er retuschierte zudem das Foto an mehreren Stellen: einer der beiden Soldaten trug an beiden Handgelenken eine Armbanduhr, was ihn als Plünderer entlarvte. Zudem montierte Chaldej dramatische Rauchschwaden in den Hintergrund ein und entnahm die elegant wehende Fahne einem anderen Foto der Serie.

Chaldej stammte aus einer jüdisch-ukrainischen Familie und wuchs im ostukrainischen Donezk auf. Seine Mutter wurde 1918 bei einem Pogrom im russischen Bürgerkrieg ermordet, sein Vater und drei seiner Schwestern 1941/1942 von Deutschen erschossen. Chaldejs erster Einsatz als Kriegsfotograf war in der russischen Hafenstadt Murmansk, die die Rote Armee 1941 erfolgreich verteidigte. Ab 1942 fotografierte er die Kämpfe in Südrussland, in der Ukraine und auf der Halbinsel Krim. Mit der Roten Armee befreite Chaldej 1944/45 die europäischen Hauptstädte Belgrad, Budapest, Wien und Berlin. Chaldej wurde Chronist des tagtäglichen Kriegsendes nach jahrelanger deutscher Besatzung.

Ein Jahr vor Kriegsende gelang der Roten Armee die Befreiung Sewastopols. Chaldej fotografierte aus einem Flugzeug die Ruinen der bei Kämpfen um den wichtigsten sowjetischen Flottenstützpunkt auf der Krim 1941–1942 völlig zerstörten Stadt. Wenige Wochen zuvor sah Chaldej im 300 km östlich gelegenen Kertsch die Exhumierung jüdischer Massengräber, wovon er kein Foto machte oder machen durfte. Nach der Befreiung der Krim deportierte die sowjetische Regierung 200.000 Krimtataren und Angehörige anderer ethnischer Minderheiten (Bulgaren, Armenier und Griechen) wegen vermeintlicher wie tatsächlicher Kollaboration mit den deutschen Besatzern in die östlichen Regionen der Sowjetunion. Sie und ihre Nachfahren konnten erst nach dem Ende der Sowjetunion 1991 auf die Krim zurückkehren.

Belgrad war die erste europäische Hauptstadt, in der Chaldej fotografierte. Am 20. Oktober 1944 feierten sowjetische Truppen gemeinsam mit jugoslawischen Partisaneneinheiten das Ende der über dreieinhalb Jahre dauernden deutschen Besatzung. Die im Foto inszenierte Waffenbrüderschaft zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien zerbrach kurze Zeit später. Belgrad war im April 1941 als Hauptstadt Jugoslawiens von der deutschen Luftwaffe schwer bombardiert worden. Das Land wurde besetzt und geteilt. Das Deutsche Reich beutete das ihm direkt unterstellte „Militärverwaltungsgebiet Serbien“ wirtschaftlich aus. Die Bevölkerung verarmte, Lebensmittel wurden durch eine grassierende Inflation unbezahlbar. Die Deutschen führten gegen Jüdinnen und Juden und Romnj*a gerichtete Rassegesetze ein. Angehörige beider Gruppen wurden von der Wehrmacht bevorzugt bei „Sühnemaßnahmen“ als Reaktion auf Partisanengriffe erschossen. Der Wechsel Rumäniens auf die Seite der Alliierten im August 1944 ließ die deutsche Front in Südosteuropa kollabieren. Bis zur Befreiung ganz Jugoslawiens sollte es noch bis Mai 1945 dauern.

Ende Januar 1945 traf Chaldej im wenige Tage zuvor von der Roten Armee befreiten östlichen Teil der ungarischen Hauptstadt Budapest auf ein Ehepaar. Die namentlich nicht bekannten Menschen auf der winterlichen Ráday-Straße trugen wie viele jüdische Überlebende des Holocausts in der Stadt weiter den gelben „Judenstern“ auf ihrer Kleidung. Sie erhofften sich dadurch Schutz vor Schikanen, Raub, Vergewaltigung und Zwangsarbeit unter der neuen sowjetischen Militärverwaltung. Chaldejs Darstellung, das Foto stamme vom Tag der Befreiung des Budapester Ghettos und er habe dem Paar anschließend die diskriminierende Kennzeichnung von den Mänteln gerissen, bedient unsere Erwartungen, wurde aber inzwischen widerlegt.[1]

Das Tragen des „Judensterns“ war seit der deutschen Besetzung Ungarns im März 1944 Vorschrift. Wenige Wochen später begann die Deportation von fast einer halben Million ungarischer Jüdinnen und Juden ins Vernichtungslager Auschwitz. Während Anfang November 1944 die Rote Armee die ersten Vororte Budapests erreichte, ging der Terror weiter. Die Deutschen trieben noch Zehntausende jüdische Budapester zum Bau des „Südostwalls“ an die ungarisch-österreichische Grenze. Etwa 3.000 in der belagerten Stadt Verbliebene wurden von Einheiten der ungarischen faschistischen „Pfeilkreuzler“ noch in den letzten Kriegswochen erschossen und ihre Leichen in die Donau geworfen.

Chaldej, der nach Kriegsende in Moskau lebte, geriet in Vergessenheit. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre entdeckte die Welt Chaldejs Werk jenseits des ikonischen Fotos von der Sowjetfahne auf dem Berliner Reichstag wieder.[2] Die deutsche Kapitulation am 8. Mai 1945 ließ den Alltag der Menschen in Sewastopol, Belgrad und Budapest weitgehend unverändert. Die Nachkriegszeit begann dort früher, wenngleich neue Gewalterfahrungen gerade in den von der Sowjetunion befreiten Teilen folgten.

[1] Peter Pastor: Misled by Evgenii Khaldei: „Budapest Ghetto”. Photos Staged outside the Ghetto and Their False Narratives, in: Holocaust and Genocide Studies 36, 1/2022, p. 89–98.

[2] Die Fotosammlung des Deutschen Historischen Museums hat einen umfangreichen Bestand von Jewgeni Chaldej: https://objekt.db.dhm.de/

|

|

Alfons AdamDr. Alfons Adam ist wissenschaftlicher Kurator für Osteuropa des Dokumentationszentrums „Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzung in Europa“ (ZWBE) am Deutschen Historischen Museum. |