Einführung

| Vormärz und Morgenröte

| Arbeit, Kapital und Wissen

Freude am Konsum

| Lebensträume - Gesellschaft und Kultur der Gründerzeit

Die Jagd nach dem Glück

| Gründerbiografien-Auswahl

Während sich der größte Teil der Bevölkerung noch aus eigener Feldarbeit ernährte oder den Lohn überwiegend für Nahrungsmittel ausgeben musste, entwickelte sich im Bürgertum die Freude am Konsum. Dies wurde besonders deutlich in einem immer schnelleren Wechsel aufwendiger Moden, immer raffinierter und aufwendiger gestalteten Einrichtungsstilen, aber auch dem sich langsam steigernden Verbrauch teurer Genussmittel wie Schokolade oder verfeinerter Alkoholika wie Lagerbieren, Schaumweinen und Likören. Niedrige Löhne und technische Innovationen erlaubten ein stetes Wachstum der Produktion. Gleichzeitig orientierten sich Moden und Stile an Beispielen und Vorgaben vergangener Jahrhunderte, die sich jetzt mit Hilfe neuer technischer Verfahren für industrielle Fertigungsprozesse eigneten. Der stilistische Rückbezug auf historische Epochen, insbesondere auf die auch im Bauwesen favorisierten Renaissance – schließlich als »Altdeutscher Stil« – , ging folglich einher mit der Begeisterung für den Fortschritt, für neue Materialien, starke Farben und ihre Kompositionen.

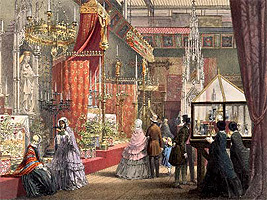

Medieval Court, Ansicht von der Weltausstellung 1851 in London, Berlin, DHM

»Ausstattungsstile stellen in gleichem Maße wie Kleidungsstile eine nichtverbale Kommunikation dar. Jeder liest sie, jeder versteht sie, doch man scheut sich, sie in Worten auszulegen. Architektur und Innenausstattung sind über ihren funktionalen Grundtypus hinaus gesellschaftliche Bekenntnisse, die besagen, welcher sozialen Schicht man zugerechnet werden möchte. Die lockere Distanz oder die ängstliche Genauigkeit, mit der ein Stil umgesetzt wird, verrät viel darüber, wie klein oder wie groß die Distanz zum Gruppenideal sein soll. So betrachtet, folgten die Menschen des 19. Jahrhunderts Idealen aus der Kulturgeschichte, fanden Leitbilder gesellschaftlicher Ansprüche und entwickelten ein Nebeneinander unterschiedlicher Stilarten, um damit auszudrücken, um was es ihnen ging. Die Stile demonstrierten keine ästhetischen Absichten, sondern dienten der gesellschaftlichen Selbstdarstellung.«

Die Leseprobe ist dem Katalog zur Ausstellung entnommen.

Hans Ottomeyer: Rückbezug und Fortschritt. Wege des Historismus 1848-1880, S. 327