Heraus zum 8. März!

Erstmals fand der Frauentag in Deutschland 1911 statt, seit 1921 wird er am 8. März begangen und 1977 erklärten auch die Vereinten Nationen den 8. März zum Tag für die Rechte der Frau. Veza Clute-Simon vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv formuliert die diesjährigen Forderungen der Frauenverbände und -gruppen zum Paragraphen 219a und wirft dafür einen Blick in die Geschichte der Abtreibungsregelungen.

In den kommenden Monaten wird in Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Frauen machen Geschichte, ist die Botschaft des Jubiläums und auch das Motto feministischer Archive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen, die im i.d.a.-Dachverband organisiert sind. Gegründet im Zuge der Neuen Frauenbewegung ergänzen sie Geschichte nicht einfach um Frauen, sondern bringen eine neue Geschichtsschreibung in emanzipatorischer Absicht hervor:

„Es sind (…) die jeweiligen Konfliktkonstellationen der Gegenwart, die uns veranlassen, in die Vergangenheit zu blicken. Wir wollen die Vorgeschichte (…) kennenlernen, um zu Möglichkeiten einer Überwindung zu gelangen“,

skizzierte die Philosophin Herta Nagl-Docekal den Ansatz.[1] Eine solche Konfliktkonstellation wurde am 22. Februar 2018 im Deutschen Bundestag verhandelt.

#wegmit219a

Im Parlament steht aktuell die körperliche Selbstbestimmung von Frauen zur Debatte. Es geht um eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs, von dem viele meinen, er sei in Deutschland legal. Doch tatsächlich steht er im Strafgesetzbuch, bleibt aber unter besonderen Voraussetzungen straffrei. Die Formel „illegal aber straffrei“ hat schwerwiegende Folgen für Frauen, die Hilfe suchen und ihr Recht in Anspruch nehmen wollen. Ein Abbruch nach aktuellstem medizinischem Standard gehört nicht zur Grundausbildung von Gynäkolog*innen. Krankenhäuser gerieten mehrfach in die Schlagzeilen, weil sie Frauen aus religiösen Gründen die medizinische Versorgung verwehrten. Medizinische Hilfe ist so oft nur schwer zu finden. Aber selbst sachliche Informationen im Internet gibt es kaum: Im November 2017 wurde eine Ärztin verurteilt, weil sie online über Schwangerschaftsabbrüche informierte. Doch seit diesem Urteil formiert sich Protest, er fordert #wegmit219a und erreichte nun den Bundestag.

Historischer Rückblick

Der Blick zurück zeigt, wie lange dieser Kampf um körperliche Selbstbestimmung schon andauert. Ein Plakat zum Frauentag 1924 titelt: „§218 mordet jährlich 40.000 Frauen. Hinweg mit dem Schandparagraphen!“

Plakat zum Internationalen Frauentag, gegen den Abtreibungsparagraphen 218, 1924/1933 © DHM

Aus dem gleichen Jahr stammt auch das Plakat mit einer Grafik von Käthe Kollwitz: „Nieder mit den Abtreibungsparagraphen!“ Die KPD forderte auch im Reichstag mehrfach die Aufhebung der Paragraphen 218 bis 222.

Plakat der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) für die Streichung des § 218 Strafgesetzbuch, Käthe Kollwitz, 1924 © DHM

Es ist nicht schwer, in der Zeichnung das körperliche Leiden, die existenzielle Not, die eine (weitere) ungewollte Schwangerschaft für Frauen bedeuten konnte, zu erkennen. Denn nicht nur professionelle Schwangerschaftsabbrüche, auch zuverlässige Verhütungsmittel gibt es in den 1920ern nicht. Eine große Kinderzahl führt in vielen Familien zu existenzieller Armut. Also treiben Frauen trotz des gesetzlichen Verbots ab und sind der doppelten Gefahr von unsicheren Abtreibungsmethoden einerseits und einer möglichen Strafverfolgung andererseits ausgesetzt.

Die beiden Plakate von 1924 formulieren schon damals zwei der zentralen Argumente, die auch im Protest 2018 zu hören sind: Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten, führt nicht zu einer Reduzierung von Abbrüchen, sondern erhöht nur deren Unsicherheit. Informationen zu verbieten, führt nicht zur Reduzierung von Abbrüchen, sondern verschlimmert die Notlage von Frauen.

Nationalsozialistischer Geist

Nach einer Reform 1926, der zufolge abtreibenden Frauen und denjenigen, die ihnen helfen, „nur“ noch bis zu zwei Jahren Haft drohen und nicht mehr Zuchthaus, wird das Abtreibungsverbot 1933 von den Nationalsozialisten verschärft und §219a eingeführt.

Bis heute verbietet §219a die „Werbung“ für Schwangerschaftsabbrüche. Dabei untersagt ihre Berufsordnung deutschen Ärzt*innen anpreisende Werbung ohnehin, erlaubt aber sehr wohl die sachliche, berufsbezogene Information. Nur beim Schwangerschaftsabbruch sind genau solche Informationen kaum zu bekommen, solange der §219a im Strafgesetzbuch dazu genutzt wird, Ärzt*innen vor Gericht zu bringen, wo sachliche Information mit der Brille des Strafgesetzbuches als Werbung (miss)interpretiert wird.

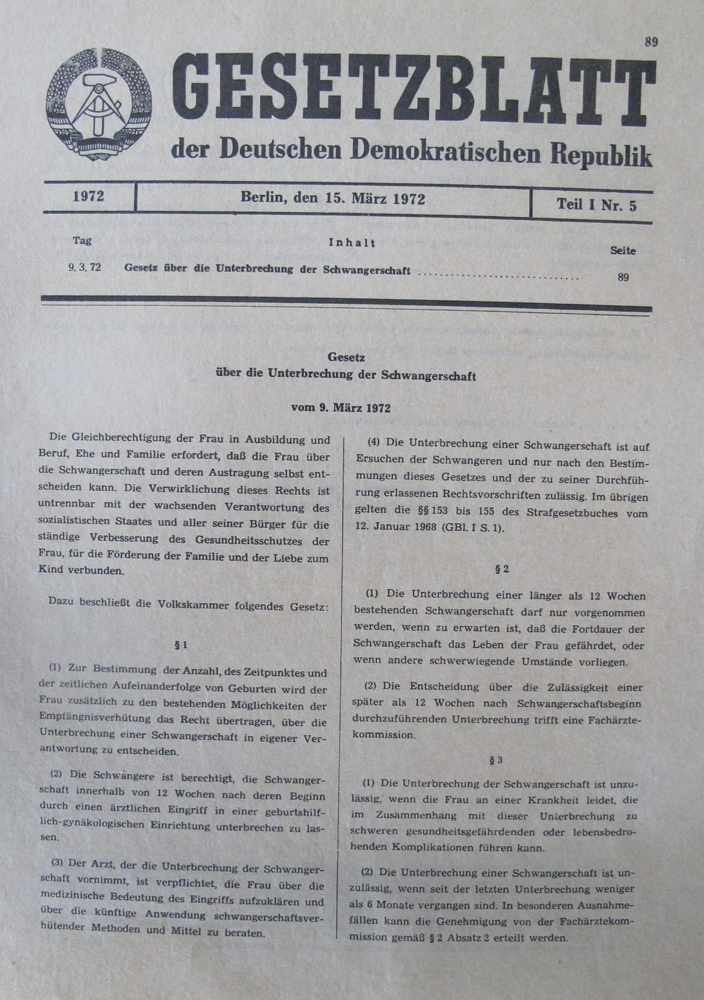

Dass es um die Selbstbestimmung von Frauen in Deutschland schon einmal besser bestellt war, zeigt die DHM-Dauerausstellung mit einem Gesetzblatt der DDR:

Gesetzblatt der DDR mit dem Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft vom 9. März 1972 © DHM

Am 9. März 1972 beschloss die DDR-Volkskammer das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Erstmals dürfen Frauen in den ersten zwölf Wochen nun selbst über einen Abbruch entscheiden. Kein Wunder, dass ostdeutsche Frauen gegen die drohende Unterordnung unter bundesdeutsches Recht z.B. im April 1990 demonstrierten. Der Kompromiss, der bis heute gilt, brachte für ostdeutsche Frauen letztlich eine Verschlechterung. Der Paragraf von 1933 gilt noch immer.

Quelle

[1] In: „Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte, feministische Philosophie. Ein Gespräch zwischen Herta Nagl-Docekal, Edith Saurer, Ulrike Döcker und Gabriella Hauch“. In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 6 (1995), 2, S. 276.

Urheber: Stephan Röhl. Dieses Bild steht unter einer Creative Commons Lizenz. |

Veza Clute-SimonVeza Clute-Simon studiert Soziokulturelle Studien und ist in der queerfeministischen Aktionsgruppe she*claim aktiv. Im Rahmen ihres Humanity in Action Fellowships schreibt sie aktuell für den Blog des Digitalen Deutschen Frauenarchivs. In ihren Beiträgen erzählt sie von Fundstücken aus den Beständen feministischer Archive, wie z.B. eine Kiste mit Material zum Lesbischen Aktionszentrum West-Berlin, das im Lesbenarchiv Spinnboden lagert, oder über Briefe von Hilde Radusch, deren Nachlass sich im Besitz des FFBIZ – feministisches Archiv e.V. befindet. |