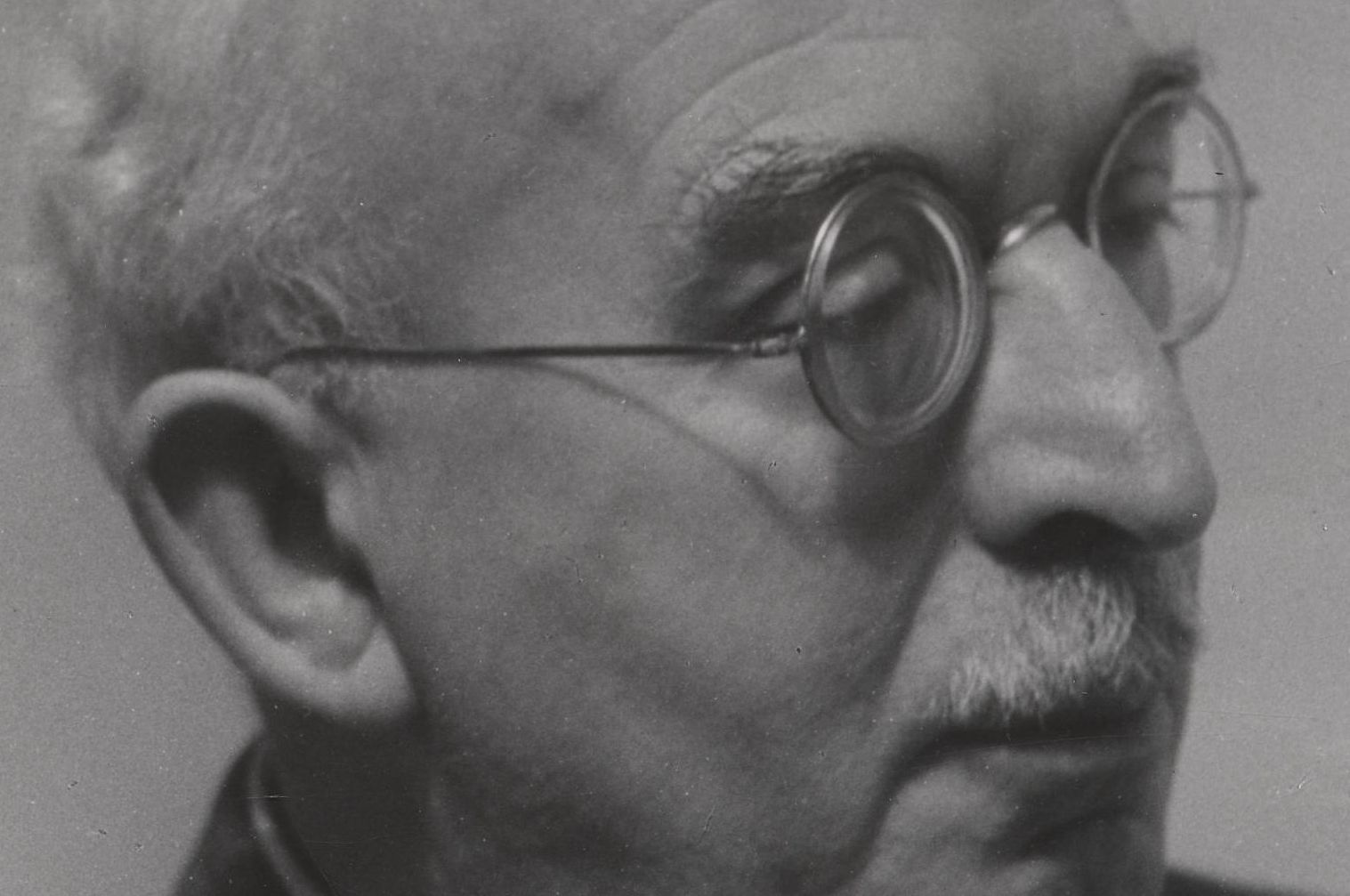

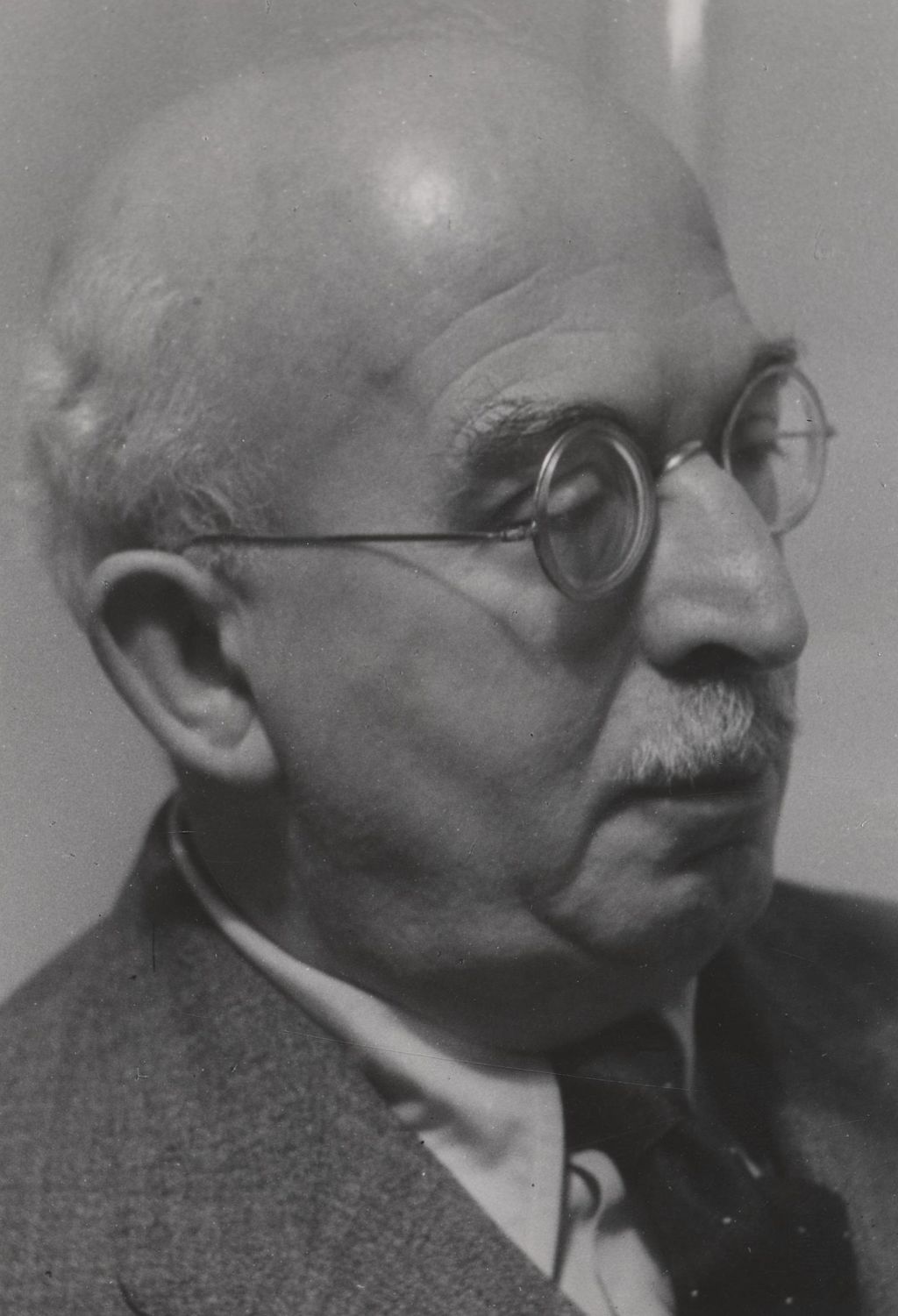

Schriftsteller

-

1887

10. November: Arnold Zweig wird im schlesischen Glogau (heute: Glogów/Polen) als Sohn des jüdischen Sattlermeisters Adolf Zweig und dessen Frau Bianca geboren.

-

1906/07

Erste literarische Versuche.

-

ab 1907

Studium der Germanistik, Philosophie, Psychologie, Kunstgeschichte und Nationalökonomie in Breslau (heute: Wroclaw/Polen), München, Berlin, Göttingen, Rostock und Tübingen. Besonders beeindruckt zeigt sich Zweig von dem Philosophen Friedrich Nietzsche.

-

1912

Mit den "Novellen um Claudia" findet er anerkennende Beachtung.

-

1915

Verleihung des Kleistpreises für die Tragödie "Ritualmord in Ungarn".

-

ab 1915

Unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs wandelt sich der in Serbien, Belgien und bei Verdun in Frankreich eingesetzte Soldat Zweig vom preußischen Patrioten zum entschiedenen Pazifisten.

-

1916

Heirat mit seiner Cousine, der Kunstmalerin Beatrice Zweig. Aus der Ehe gehen zwei Söhne hervor.

-

1917

Als Mitarbeiter der Presseabteilung des Oberbefehlshabers Ost kommt Zweig in Kontakt mit dem Ostjudentum, das bleibenden Eindruck bei ihm hinterläßt.

-

ab 1919

Freier Schriftsteller am Starnberger See. Sein Kernthema umfaßt die Problematik von Judentum und Zionismus. Wie sein Freund Lion Feuchtwanger bringt Zweig in zeitkritischen, humanistisch gefärbten Essays seine Kriegserlebnisse und Nachkriegserfahrungen in der Weimarer Republik klar zum Ausdruck. Zudem steht sein Werk durch Einflechtung tiefenpsychologischer Analysetechniken unter dem Einfluß seines späteren Briefpartners Sigmund Freud.

-

1920

Essays wie "Das ostjüdische Antlitz" zeugen von Zweigs Engagement für einen "zionistischen Sozialismus".

-

1923

Durch den Hitler-Putsch in München sieht sich Zweig gezwungen, Starnberg zu verlassen. Er zieht nach Berlin, wo er als Redakteur der "Jüdischen Rundschau" arbeitet.

-

ab 1926

Mitglied des P.E.N.-Clubs.

-

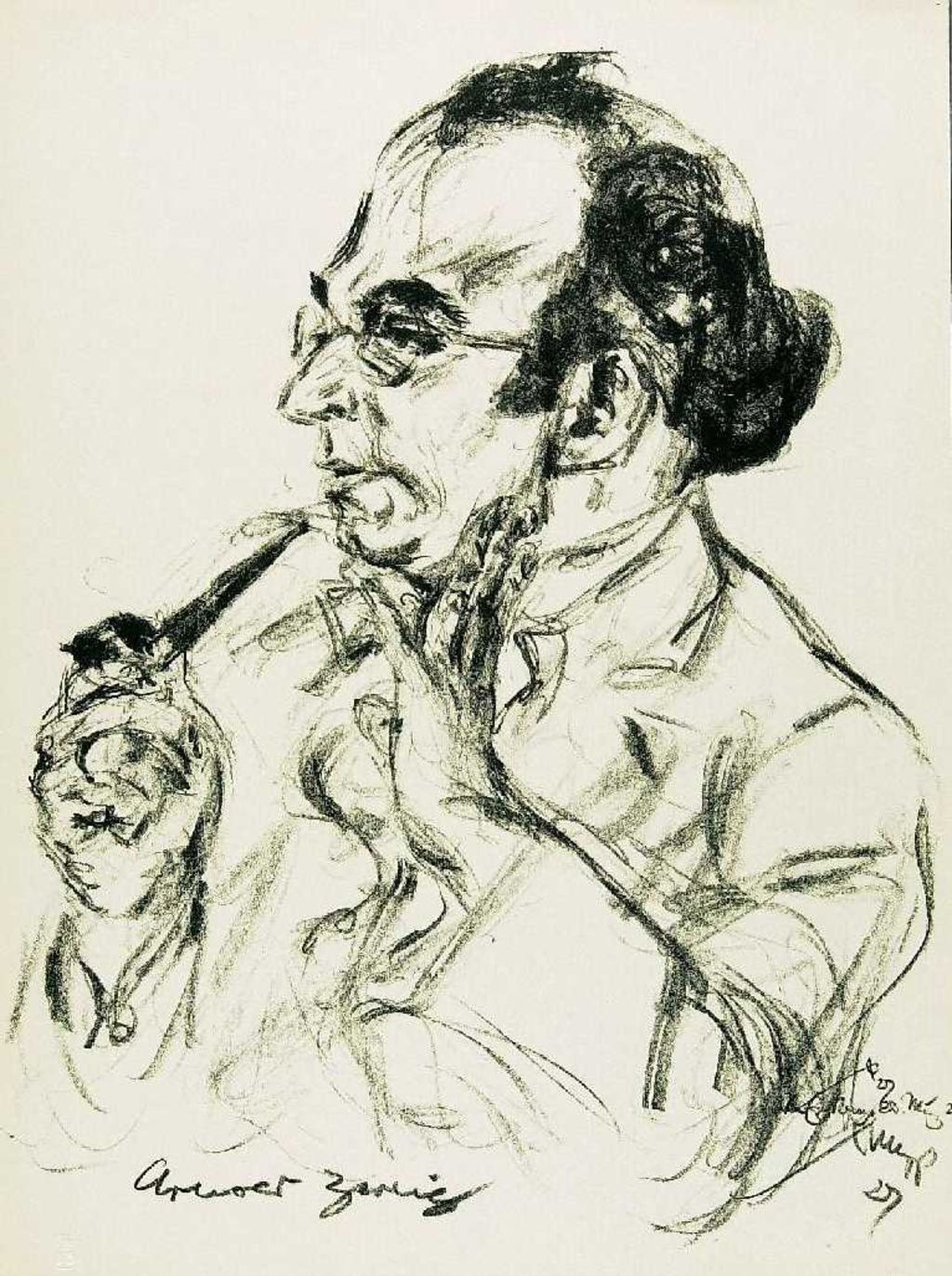

1927

Im Mittelpunkt seines Meisterwerks "Der Streit um den Sergeanten Grischa" steht ein Justizmord, mit dem Zweig einen extremen moralischen Konflikt zwischen Individuum und unerbittlicher preußischer Generalität beschreibt. Dieser Roman wird von Zweig später dem unvollendeten Zyklus "Der große Krieg der weißen Männer" zugeordnet, dessen weitere Teile nach den wichtigsten Etappen der Zeit von 1913 bis 1918 gegliedert sind, jedoch nicht in chronologischer Reihenfolge erscheinen ("Junge Frau von 1914" [1931], "Erziehung vor Verdun" [1935], "Einsetzung eines Königs" [1937], "Die Feuerpause" [1954], "Die Zeit ist reif" [1957]). Mit dieser desillusionierenden Chronik thematisiert er in episch breiter Darstellung nach der traditionell realistischen Erzählweise seiner literarischen Vorbilder Theodor Fontane (1819-1898) und Thomas Mann die Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs. Hierbei unterzieht er insbesondere den preußischen Militarismus und die verbreiteten Vorurteile, Irrtümer und Utopien bürgerlicher Intellektueller einer eingehenden Analyse.

-

ab 1929

Mitarbeiter der antifaschistischen Zeitschrift "Weltbühne".

-

1933

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten hält er sich nach Reisen in die Tschechoslowakei und die Schweiz zunächst in Sanary-sur-Mer (Frankreich) auf, wo er zahlreiche Kollegen wie Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Anna Seghers und Bertolt Brecht wiedertrifft. Aufgrund seiner durch Martin Buber frühzeitig geprägten zionistischen Überzeugung zieht es ihn jedoch weiter nach Haifa (Palästina).

-

1933-1948

Abgeschnitten vom deutschen Kulturgeschehen gerät der überzeugte Pazifist Zweig in seinem Exil bald völlig in gesellschaftliche Isolation, da er sich durch scharfe Kritik an der stark nationalistischen und antiarabischen Haltung der jüdischen Bevölkerung Palästinas unbeliebt macht. Darüber hinaus bedrohen finanzielle Nöte seine Existenz. Zweig wendet sich schon bald enttäuscht vom Zionismus ab und engagiert sich verstärkt für den Sozialismus. Seine umstrittenen Ansichten veröffentlicht er in antifaschistischen Publikationen wie der "Neuen Weltbühne" oder der "Deutschen Volkszeitung".

-

1942/43

Mitherausgeber der deutschsprachigen Exilzeitschrift "Orient".

-

1948

Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs übersiedelt Zweig nach Ost-Berlin, wo sich ihm durch die Nähe zu ebenfalls zurückgekehrten Kollegen wie Brecht und Seghers ein günstigeres Arbeitsumfeld bietet. Dem bekennenden "marxistischen Sozialisten" werden in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und später gegründeten Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Ehre und Anerkennung zuteil. Wegen seiner Bejahung des Marxismus findet Zweigs Werk in der Bundesrepublik Deutschland hingegen allenfalls mißbilligende Beachtung.

-

1949

Als Mitglied des Weltfriedensrats ist Zweig Delegierter und Redner auf dessen Kongressen in Paris und Warschau (1952).

-

1949-1967

Abgeordneter der Volkskammer der DDR.

-

1950

Ihm wird der "DDR-Nationalpreis" 1. Klasse verliehen.

-

1950-1953

Präsident der "Deutschen Akademie der Künste" der DDR, danach Ehrenpräsident.

-

1954

Zweig erhält den "Vaterländischen Verdienstorden der DDR" in Silber.

-

1957

Ernennung zum Präsidenten des "Deutschen P.E.N.-Zentrums Ost und West" (ab 1967: "P.E.N.-Zentrum DDR") als Nachfolger seines verstorbenen Kollegen Brecht.

-

1959

Im Moskauer Kreml wird ihm der "Internationale Lenin-Friedenspreis" überreicht.

-

1962

Ehrenhalber wird Zweig zum Professor ernannt. Gesundheitlich angeschlagen und fast erblindet, zieht er sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück.

-

1968

26. November: Arnold Zweig stirbt in Ost-Berlin.