Unser Mitgliederprogramm im Rückblick

Blick in die Ausstellung „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR" im Jüdischen Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Berlin entdecken: „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR"

In der Ausstellung „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR" beschäftigt sich das Jüdische Museum Berlin mit einem bisher wenig beachteten Bereich der deutsch-jüdischen Geschichte. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die persönlichen Geschichten von unterschiedlichster Menschen. Was bedeutete es, in der DDR jüdisch zu sein? Was bewegte Jüdinnen und Juden zur Rückkehr in die DDR?

Besuchen Sie mit uns die Ausstellung im Jüdischen Museum im Rahmen einer Führung.

Themenführung „9. November" in der Ausstellung „Roads not taken"

Im Dezember laden wir Sie zu einer Themenführung zum „Schicksalstag der Deutschen" in der Ausstellung „Roads not taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können" ein.

Museumsgespräch zur Ausstellung „Roads not taken“ – Mit Julia Franke und Lili Reyels

Diesmal wollen wir mit Julia Franke und Lili Reyels, zwei der Kuratorinnen der Ausstellung „Roads not taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können“ ins Gespräch kommen. Sie werden uns durch die Ausstellung begleiten, wo sie Ihre Fragen zur Ausstellungskonzeption, den Hintergründen und vielem mehr beantworten werden. Welche Zäsuren waren beiden besonders wichtig? Wie war es, eine Ausstellung „rückwärts“ zu entwickeln? Welche Gedanken stecken hinter der Gestaltung? Wir sind gespannt, was Sie wissen möchten.

Da wir dieses Gespräch nur mit einer kleinen Gruppe führen können, losen wir bei größerem Interesse die Plätze aus.

Berlin entdecken: „Edvard Munch. Zauber des Norden"

Ein Besuch der Berlinischen Galerie

Edvard Munchs (1863 –1944) radikale Modernität der Malerei forderte seine Zeit heraus. Das galt insbesondere für die Berliner Kunstszene um die Jahrhundertwende, auf die der norwegische Symbolist großen Einfluss nahm. Die Ausstellung „Edvard Munch. Zauber des Nordens“ ist eine Kooperation mit dem MUNCH in Oslo und erzählt anhand von 90 Werken aus Malerei, Grafik und Fotografie von der Beziehung zwischen dem norwegischen Maler und Berlin. (Text: Berlinische Galerie)

Im Anschluss möchten wir gerne mit Ihnen bei einem Kaffee oder Tee über die Ausstellung ins Gespräch kommen (Selbstkosten).

„ZOV Lyriker. Wolf Biermann im Visier der DDR-Staatssicherheit"

Führung im Pei-Bau

Wegen seines kritischen Schaffens war Wolf Biermann jahrzehntelang einer lückenlosen Überwachung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit ausgesetzt. Zwischen 1971 und 1990 legte die Stasi im Zentralen Operativen Vorgang (ZOV) „Lyriker” über 50 Aktenbände zu Biermann an. Die Mitarbeitenden der Staatssicherheit schnitten die Telefonate des Liedermachers mit, verwanzten seine Wohnung und beaufsichtigten die Prozesse, die 1976 zu seiner Ausbürgerung führten. Die Themenführung beleuchtet zum einen das komplexe Vorgehen der DDR-Geheimdienste gegen Biermann, zum anderen die Auswirkungen der ständigen Beobachtung auf sein Leben und seine Karriere. (Text: DHM)

Das Theater „Volksbühne" wurde 1914-14 vom Verein „Freie Volksbühne" im Scheunenviertel errichtet. Der Bau wurde durch die Beiträge und Spenden der Mitglieder möglich.

Stadtspaziergang „Das Berliner Scheunenviertel"

Von Scheunen ist im Viertel nichts mehr zu sehen und doch bildeten sie den Ursprung für das Quartier vor den nördlichen Toren der Stadt. Die Struktur der Gassen lässt sich sogar noch heute teilweise nachvollziehen. Mit der Stadterweiterung verschwanden die letzten Scheunen zugunsten von Wohnhäusern und die Gegend wurde von den sogenannten „kleinen Leuten" besiedelt, um 1900 schließlich auch von vielen jüdischen Einwanderern aus Osteuropa. In den 1920er-Jahren war das Viertel hinterm Alexanderplatz verrufen: Ringvereine, billige Kaschemmen und Prostitution prägten das Leben der von Krieg und Inflation Abgehängten der Gesellschaft. Stoff genug für den berühmtesten Berlin-Roman, "Berlin Alexanderplatz" von Alfred Döblin. Heute gehört das Quartier zwischen dem ehemaligen Bülowplatz und dem Hackeschen Markt zu den teuersten Pflastern der Stadt. (Text: Swantje Glock)

Begleiten Sie uns und Swantje Glock auf einen Stadtspaziergang durch diesen spannenden Teil Berlins. Der Spaziergang endet in der Nähe des S-Bahnhofs Hackescher Markt.

Hinweis zur Barrierefreiheit: leider keine Sitzmöglichkeiten unterwegs, bedingt barrierefrei.

Themenführung „Zu spät!?“ – Das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler

Eine Themenführung in der Ausstellung „Roads not taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können"

Das von Claus Schenk Graf von Stauffenberg verübte und gescheiterte Attentat war der größte Umsturzversuch des deutschen Widerstands gegen die NS-Führung. Allerdings wäre dieser Staatsstreich auch im Falle eines Erfolges für große Teile der jüdischen Bevölkerung Europas zu spät gekommen. Der Holocaust war zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend vollzogen. Die Auseinandersetzungen um die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen kommenden „Verschwörer“ des 20. Juli und ihre Motive sind noch nicht beendet. Deshalb diskutiert die Kurzführung die Beweggründe und Pläne jenes Widerstandsnetzwerks. Darüber hinaus ordnet sie den geplanten Umsturz in die Reihe früherer Attentatsversuche ein.

Stadtspaziergang „Bauen und Wohnen zur Zeit des Nationalsozialismus"

Der Stadtspaziergang beginnt vor der Akademie der Künste am Pariser Platz mit Blick auf das „Schicksalstor der Deutschen“ und führt mitten hinein in das ehemalige Regierungsviertel der Nationalsozialisten. Nach ihrer Machtübernahme besetzten sie die altehrwürdigen Palais und planten gigantische Neubauten. In der Wilhelmstraße wurden millionenfache Morde geplant und ganz Europa mit Krieg überzogen. Was ist von den nationalsozialistischen Machtzentralen geblieben und wie geht Berlin mit diesem schwierigen Erbe um? (Text: danieladebus.de)

Der Rundgang wurde als Begleitprogramm für die Ausstellung „MACHT RAUM GEWALT. Planen und Bauen im Nationalsozialismus“ konzipiert. Wir empfehlen die Ausstellung in der Akademie der Künste vorher anzuschauen (nur noch bis 16.07.2023).

Quelle: Maríon Bayer/Museumsverein des DHM e.V.

„Europas Zukunft" – Ein Zeughaus-Gespräch mit Jean Asselborn

Europas Zukunft – Zerrieben zwischen den USA und China?

Ein Zeughaus-Gespräch mit dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn

Er ist der dienstälteste Außenminister der EU, ein Außenminister, der das offene Wort und die direkte Auseinandersetzung in der EU und außerhalb liebt, aber auch Kompromisse eingehen kann. Gerade jetzt, wo der Krieg in der Ukraine den Frieden in Europa bedroht, wo die USA und China sich als Weltmächte im erbitterten Konkurrenz-Kampf befinden, wo Europa um seine zukünftige Rolle in einer neuen Weltordnung kämpfen muss, ist die Stimme und die Meinung von Jean Asselborn gefragt.

Im Zeughaus-Gespräch mit Ulrich Deppendorf geht es um Europas Zukunft, aber auch um die Erfahrungen von Jean Asselborn in seiner fast 20-jährigen Tätigkeit als Außenminister des Großherzogtums Luxemburg.

Berlin entdecken: MACHT RAUM GEWALT. Planen und Bauen im Nationalsozialismus

Bis zum 16. Juli 2023 präsentiert die Akademie der Künste die Ausstellung „MACHT RAUM GEWALT. Planen und Bauen im Nationalsozialismus“. Sie zeigt, wie sowohl die Raum- und Stadtplanung als auch die Architektur dazu beitrugen, die rassistische Ideologie der Nationalsozialisten in der Gesellschaft zu verfestigen.

Die Ausstellung nimmt nicht nur das Deutsche Reich, sondern auch die von Deutschland besetzten Gebiete im Osten Europas und internationale Querbezüge in den Blick. Darüber hinaus fragt sie nach baulichen und personellen Kontinuitäten und Brüchen bis in die Gegenwart. Das Bauwesen im NS-Staat durchdrang alle Lebensbereiche und war essenziell für die nationalsozialistische Diktatur: Seine hohe ideologische und propagandistische Bedeutung entsprach seinen rassistischen Inklusions- und Exklusionspraktiken, die darüber bestimmten, wer wie leben durfte – und wer wie sterben musste.

… Die umfangreiche Schau gliedert sich chronologisch in sieben Themenfelder: Wohnungs- und Siedlungsbau, Partei- und Staatsarchitektur, Lager im Nationalsozialismus, Infrastruktur und planerische Ordnung des Raums, Internationalität, Kontinuitäten in Städtebau und Architektur in Ost und West nach 1945 sowie Bauliche Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus. (Text: www.adk.de)

Besuchen Sie mit uns eine Führung durch die Ausstellung.

Stadtspaziergang „Die Friedhöfe in der Liesenstraße“

Die vier Friedhöfe an der Liesenstraße gehören zur dritten Phase der Friedhofsgründungen im frühen und mittleren 19. Jahrhundert. Vor Anlage der Begräbnisplätze betrieb hier der Gastwirt Liesen einen beliebten Biergarten. 1833 weihte die Evangelische Dom-Gemeinde einen Friedhof an der Liesenstraße 6. Er birgt die Grabstätten bedeutender Stenographen. 1834 konnte der Neue Friedhof der Katholischen St. Hedwig-Dom-Gemeinde an der Liesenstraße 8 eröffnet werden. 1866 erhielt er eine Kapelle in Gestalt des Pantheons in Rom. 1835 wurde der Neue Friedhof der Französisch-reformierten Gemeinde an der Liesenstraße 7 eingeweiht, dessen bekanntester Tote heute Theodor Fontane sein dürfte. Erst 1843 kam es - bereits auf dem Weddinger Gebiet – zur Anlage des Neuen Dorotheenstädtischen Friedhofs an der Liesenstraße 9. Hier ruhen Alfred Kranzler, Paul Busch, Otto Nicolai und Julius Raschdorff. Von 1961 bis 1989 trennte die Berliner Mauer diesen in Westberlin gelegenen Begräbnisplatz von seinen Gegenstücken in der Hauptstadt der DDR. Alle Friedhöfe haben durch den Mauerbau und die Anlage des Todesstreifens erheblich Schaden genommen. Ihre Wiederherstellung ist im Gange und hat schon vorzeigbare Ergebnisse gezeitigt.

Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Dr. Jörg Kuhn wollen wir die Friedhöfe in der Liesenstraße erkunden – oder zumindest damit beginnen, alle vier Friedhöfe werden wir in der Zeit nicht schaffen.

Die Veranstaltung fand am 2. und 4. Juni 2023 statt.

Mitgliederversammlung

Am 25. Mai 2023 laden wir Sie zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.

Museumsgespräch

Mit Projektleiterin Elisabeth Breitkopf-Bruckschen.

Unser Thema: Computerspiele im Museum. Die Gamestation „Herbst 89 – Auf den Straßen von Leipzig" und die digitale Vermittlung von Geschichte

Dass Geschichte ein offener Prozess ist, zeigt das DHM in seiner Ausstellung „Roads not Taken – Oder: Es hätte auch anders kommen können“. Geschichte ist geprägt von Entscheidungen und Handlungen, aber auch von Zufällen. Diese Erfahrung können die DHM-Besucherinnen und Besucher in der Gamestation „Herbst 89 – Auf den Straßen von Leipzig“ in der Ausstellung in besonderer Weise machen: Sie durchlaufen den 9. Oktober 1989 anhand einer interaktiven Graphic Novel und bestimmen so aktiv Verlauf und Ausgang des Tages mit. Gelingt es, den Tag friedlich zu halten?

Wie ist die Idee für das Spiel entstanden? Wie ist die Entwicklung abgelaufen? Wer sind die Nutzerinnen und Nutzer? Und warum ist die digitale und spielerische Vermittlung von Geschichte für Museen relevant? Wir laden Sie ein, bei unserem ersten Termin der neuen Reihe „Museumsgespräch" von Projektleiterin Elisabeth Breitkopf-Bruckschen mehr zur Gamestation „Herbst 89 – Auf den Straßen von Leipzig" zu erfahren und eigene Fragen zu stellen. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, das Spiel selber auszuprobieren.

Übrigens: „Herbst 89 – Auf den Straßen von Leipzig" wurde gerade für den Deutschen Computerspielpreis 2023 nominiert. Das Spiel konkurriert neben zwei weiteren Spielen in der Kategorie „Serious Game“ um den Preis, der mit 40.000 Euro dotiert ist. Am 11. Mai 2023 fällt die Entscheidung. Jetzt heißt es: „Daumen drücken!“

Am Pfefferberg wurde ab 1841 Bier gebraut.

Stadtspaziergang „Geschichte der Brauereien in Prenzlauer Berg"

Im Zuge unserer Umfrage zum Mitgliederprogramm haben wir die Anregung erhalten, uns mit der Industriegeschichte Berlins zu befassen. Darauf möchten wir mit diesem Angebot beginnen. Zu den frühen industriellen Ansiedlungen in dieser Stadt gehören die Berliner Großbrauereien, die im Zuge der Stadtrandwanderung vor den Toren der Stadt angelegt wurden. Mit der Verbreitung des Lagerbiers entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in Kreuzberg und auch im Prenzlauer Berg imposante Gebäudekomplexe, die vor allem im Prenzlauer Berg noch heute zum großen Teil erhalten geblieben sind. Parallel zu den technischen Erneuerungen des Industriezeitalters wurden in den nachfolgenden Jahrzehnten oftmals Erweiterungsbauten getätigt.

Mit einem Rundgang über die verschiedenen Areale der frühen Braumeister am Fuße des Windmühlenberges tauchen wir ein in die Anfänge der Industriegeschichte und Ausflugskultur vor 150 Jahren. Den Spaziergang führt Swantje Glock.

© Deutsches Historisches Museum/Ahlers

Blick hinter die Kulissen „200 Jahre Bibliotheken im Zeughaus“

Als der Kriegsminister Carl von Hake am 24. August 1822 befahl, in dem damals noch als Waffenarsenal genutzten Zeughaus Platz zu schaffen, um die in den Befreiungskriegen gegen Napoleon eroberten Trophäen präsentieren zu können, war dies nicht nur der Startschuss für die museale Nutzung des Zeughauses, sondern auch für die Einrichtung einer Bibliothek, die die Sammlungen an Waffen, Uniformen etc. wissenschaftlich begleiten und ergänzen sollte.

Mit Hakes Befehl wurde eine inzwischen zwei Jahrhunderte dauernde Präsenz von Büchern im Berliner Zeughaus eingeläutet. Die am 18. Januar 1952 gegründete Bibliothek des Museums für Deutsche Geschichte hatte seit 1957 ihre Magazine und seit 1965 auch ihren Lesesaal in dem nach der Kriegszerstörung renovierten Gebäude. Die Bibliothek des am 28. Oktober 1987 gegründeten Deutschen Historischen Museum nutzt heute das Dachgeschoss des Zeughauses als Magazinfläche, der Lesesaal ist seit 2000 in der historischen Kassenhalle der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse im benachbarten Verwaltungsgebäude des DHM untergebracht.

Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen. Wir bitten um Verständnis, dass die Führung aufgrund der begrenzten Plätze vorerst nur den Mitgliedern ohne Begleitung offen steht.

Arbeiterinnen an der Ringspinnmaschine im VEB Baumwollspinnerei Leinefelde, Martin Schmidt, Leinefelde 1965, DHM © Martin Schmidt

Führung „Doppelt belichtet: Arbeitswelten von Frauen“

Anlässlich des Internationalen Frauentages laden wir Sie zu einer Themenführung in der Ausstellung „Fortschritt als Versprechen. Industriefotografie im geteilten Deutschland“ ein.

Futurium. Copyright: David von Becker

Berlin entdecken: das Futurium

Führung im Futurium „Zukunft entdecken und gestalten!“

Im Futurium dreht sich alles um die Frage: Wie wollen wir leben? Die Ausstellung stellt unterschiedliche Zukünfte vor. Entdecken Sie in den Denkräumen Mensch, Natur und Technik spannende Zukunftsoptionen mit uns.

Johann Gottfried Schadow. Berührende Formen, Ausstellungsansicht, Alte Nationalgalerie, 2022 (c) Nationalgalerie - Staatliche Museen zu Berlin (c) Thomas Bruns

Berlin entdecken: „Johann Gottfried Schadow. Berührende Formen“

Führung in der Alten Nationalgalerie

Das lebensgroße Doppelstandbild der Prinzessinnen Luise und Friederike von Preußen, die sogenannte Prinzessinnengruppe, ist das Hauptwerk Johann Gottfried Schadows (1764–1850). Der Bildhauer gilt als Begründer der Berliner Bildhauer*innenschule und ist gerade mit diesem Werk zum Inbegriff des deutschen Klassizismus geworden. Als erstes Standbild zweier weiblicher historischer Persönlichkeiten hat die Skulpturengruppe Kunstgeschichte geschrieben und ist bis heute ein Highlight für Berlin-Besucher:innen aus aller Welt. Die erste Retrospektive seit rund 30 Jahren stellt in elf Kapiteln Schadows bildhauerische, grafische und kunsttheoretische Hauptwerke vor. Nach umfangreicher Restaurierung wird erstmals überhaupt das Originalgipsmodell (1795) der Prinzessinnengruppe gemeinsam mit dem Original aus Marmor (1797) ausgestellt. (Text: smb.museum)

Anonymous, Untitled, USA, ca. 1930. Sébastien Lifshitz Collection

Berlin entdecken „Queerness in Photography" im C/O Berliln

In drei komplementären Ausstellungen untersucht C/O Berlin mit Queerness in Photography die fotografische Darstellung von Identität, Geschlecht und Sexualität: von historischem Bildmaterial, das den Akt des Fotografierens als Akt der Identitätsfindung zeigt, über einen einzigartigen Safe Space bis hin zu zeitgenössischen Ausdrucksformen von Geschlechterfluidität, welche die Frage aufwerfen, ob sozial konstruierte Geschlechter heutzutage überhaupt noch zeitgemäß sind.

Kommen Sie mit!

Berlin entdecken: Führung durch die Ausstellung „Donatello. Erfinder der Renaissance” in der Gemäldegalerie

Donatello ist einer der Begründer der italienischen Renaissance. Seine Werke zeichneten sich durch technische Neuerungen aus und revolutionierten die künstlerische Praxis ihrer Zeit. Im Rahmen einer einmaligen Kooperation der Staatlichen Museen zu Berlin mit der Fondazione Palazzo Strozzi, Florenz, den Musei del Bargello, Florenz, und dem Victoria & Albert Museum, London wird Donatello erstmals eine eigene Ausstellung in Deutschland gewidmet. Mit rund 90 Arbeiten und zahlreichen Hauptwerken, die zuvor noch nie zusammen gezeigt wurden, ergibt sich ein Panorama, das in der Erkenntnis mündet: Die Geschichte Donatellos ist zugleich eine Geschichte der Renaissance.

Die Ausstellung besuchten wir am 17. und 20. November 2022.

Führung „Staatsbürgerschaften. Frankreich, Polen, Deutschland seit 1789"

Mit der Ausstellung „Staatsbürgerschaften. Frankreich, Polen, Deutschland seit 1789“ beleuchtet das Deutsche Historische Museum in einem Durchgang vom „langen“ 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart den Bedeutungswandel und die Mobilisierungskraft von Staatsbürgerschaft: Sie stieg zur dominanten Form politischer Zugehörigkeit im Zeitalter des Nationalstaats auf, wurde von Diktaturen als Instrument ethnischer und politischer Selektion eingesetzt und nimmt in der Unionsbürgerschaft der supranationalen Europäischen Union neue Gestalt an. Dies zeigt die Ausstellung anhand dreier Länder Europas: Frankreich, Polen und Deutschland. Sie waren und sind als Nachbarstaaten in existentieller Weise durch scharfe Konflikte und enge politische Kooperation miteinander verflochten.

Besuchen Sie mit dem Museumsverein die Ausstellung.

Am Pfefferberg wurde ab 1841 Bier gebraut.

Stadtspaziergang „Geschichte der Brauereien in Prenzlauer Berg"

Im Zuge unserer Umfrage zum Mitgliederprogramm haben wir die Anregung erhalten, uns mit der Industriegeschichte Berlins zu befassen. Darauf möchten wir mit diesem Angebot beginnen. Zu den frühen industriellen Ansiedlungen in dieser Stadt gehören die Berliner Großbrauereien, die im Zuge der Stadtrandwanderung vor den Toren der Stadt angelegt wurden. Mit der Verbreitung des Lagerbiers entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in Kreuzberg und auch im Prenzlauer Berg imposante Gebäudekomplexe, die vor allem im Prenzlauer Berg noch heute zum großen Teil erhalten geblieben sind. Parallel zu den technischen Erneuerungen des Industriezeitalters wurden in den nachfolgenden Jahrzehnten oftmals Erweiterungsbauten getätigt.

Mit einem Rundgang über die verschiedenen Areale der frühen Braumeister am Fuße des Windmühlenberges tauchen wir ein in die Anfänge der Industriegeschichte und Ausflugskultur vor 150 Jahren. Den Spaziergang führt Swantje Glock.

Der Molkenmarkt 1902

Stadtspaziergang "Wo Berlin am ältesten ist: Spurensuche am Molkenmarkt und im Nikolaiviertel"

Im Gebiet um den Molkenmarkt wird seit einigen Jahren tiefer gegraben. Die hier entdeckten archäologischen Funde und historische Fundamente haben mehrfach Aufsehen erregt und gehören überwiegend in die Zeit der Gründung Berlins. Mit diesen Entdeckungen lassen sich das mittelalterliche Grundmuster und historische Gefüge der Straßenräume und Gebäude an einem der historisch wichtigsten Orte der Stadt rekonstruieren. Sie werfen ein neues Licht auf die geplante Nachverdichtung und Bebauung des Molkenmarkts als einen der früheren mittelalterlichen Marktplätze im Stadtkern.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Molkenmarkt liegt das Nikolaiviertel. Mit der Rückkehr zur kleinteiligen Stadtstruktur war die Nachbildung des Nikolaiviertels vor dem Hintergrund der 750-Jahr-Feier Berlins auch eine späte Rückbesinnung auf die mittelalterlichen Wurzeln. Die Einzigartigkeit des Vorhabens und seiner Ausführung begründeten vor wenigen Jahren die Festlegung des Nikolaiviertels als Denkmal.

Neben den historischen Wurzeln, die beide Projekte miteinander verbinden, steht auch die Frage nach der städtebaulichen Rekonstruierbarkeit verschwundener Orte im Mittelpunkt des Stadtspaziergangs. Unsere Referentin ist wieder Swantje Glock.

Berlin entdecken – "Sybille Bergmann" – Führung in der Berlinischen Galerie

Sibylle Bergemann (1941–2010) gehört zu den bekanntesten deutschen Fotograf*innen. Über mehr als vier Jahrzehnte schuf die Berlinerin ein außergewöhnliches Werk aus Stadt-, Mode- und Porträtaufnahmen sowie essayistischen Reportagen. Wiederkehrende Motive sind die Stadt, Frauen und immer wieder auch Hunde. Fernweh ist dabei wichtiger Antrieb für die fotografische Praxis weltweit: Dakar, Moskau, New York und Paris gehören zu ihren Zielen.

Mit einer Auswahl von über 200 Fotografien, davon 30 bisher unveröffentlicht, richtet die Ausstellung einen retrospektiven und persönlichen Blick auf das Werk von Sibylle Bergemann.

Schauen Sie mit uns in die Berlinische Galerie.

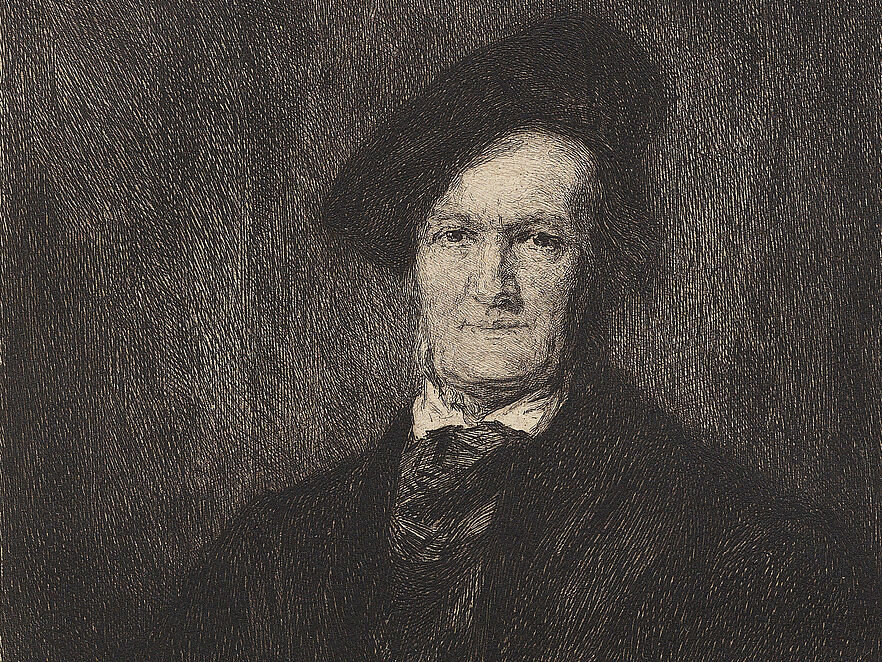

Führung „Richard Wagner und das deutsche Gefühl"

Richard Wagner hat das 19. Jahrhundert in ganz unterschiedlichen Positionen erlebt und geprägt: als Komponist und Hofkapellmeister, als Revolutionär und Exilant, als Bankrotteur und als Protegé wohlhabender Mäzene und eines Königs. Das Deutsche Historische Museum zeigt ihn nicht nur als Zeugen und Kritiker der politischen und sozialen Umbrüche seiner Zeit, sondern als umstrittenen Künstler und Unternehmer, der gesellschaftliche Befindlichkeiten strategisch in seinem Werk aufzugreifen wusste.

Richard Wagner stand der fortschreitenden Industrialisierung und dem Kapitalismus kritisch gegenüber. Gleichzeitig wäre sein künstlerischer Aufstieg ohne einen modernen Kunst- und Musikmarkt nicht denkbar gewesen. Die Ausstellung stellt Wagner als Gefühlstechniker vor, der in einer zunehmend kommerzialisierten Welt den gesellschaftlichen Stellenwert der Kunst und des Künstlers neu verortete. Dafür entwickelte er Vermarktungsstrategien, in denen Emotionen eine wesentliche Rolle spielten.

Besuchen Sie mit dem Museumsverein eine Führung durch die Ausstellung.

Berlin entdecken „Alles Fassade?" – Architekturführung zum Humboldt Forum

Wir laden Sie zu einem Blick in die Nachbarschaft ein und wollen uns mit der Architektur des Humboldt Forums beschäftigen. Der Rundgang im Innen- und Außenraum gibt einen Einblick in die Architektur Franco Stellas, seinen Vorbildern, seiner Verknüpfung von Alt und Neu. Die kontrastierende Formensprache von barocker und gegenwärtiger Architektur ist ebenso Thema wie die wechselvolle Bebauungsgeschichte an diesem Ort und damit verbundene politische Vorstellungen.

Ist „alles (nur) Fassade?"

Führung „Staatsbürgerschaften. Frankreich, Polen, Deutschland seit 1789"

Dazugehören – oder nicht? Diese Frage löst starke, auch widerstreitende Gefühle aus. Die Staatsbürgerschaft bündelt viele dieser Gefühle. Sie ist ein Status des Rechts, der Menschen zusammenführt und zugleich trennt. Sie stiftet nationale und politische Gemeinschaft, aber sie markiert auch einen Unterschied und Vorrang gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinschaft stehen. Die Staatsbürgerschaft wurde durch ihre Verbindung mit dem modernen Nationalstaat zum Gegenstand von Kämpfen um Zugehörigkeit und Teilhabe. Sie teilte Rechte auf staatliche Daseinsvorsorge und politische Mitbestimmung zu und bestimmte, wer als Wehrpflichtiger sein Leben für den Staat einsetzen musste. Die Staatsbürgerschaft trug somit zur Konstruktion nationaler, kollektiver Identitätsvorstellungen bei und wurde zum zentralen Instrument der Verteilung von Lebens- und Überlebenschancen in den europäischen Staaten des 19. und 20. Jahrhunderts.

Mit der Ausstellung „Staatsbürgerschaften. Frankreich, Polen, Deutschland seit 1789“ beleuchtet das Deutsche Historische Museum in einem Durchgang vom „langen“ 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart den Bedeutungswandel und die Mobilisierungskraft von Staatsbürgerschaft: Sie stieg zur dominanten Form politischer Zugehörigkeit im Zeitalter des Nationalstaats auf, wurde von Diktaturen als Instrument ethnischer und politischer Selektion eingesetzt und nimmt in der Unionsbürgerschaft der supranationalen Europäischen Union neue Gestalt an. Dies zeigt die Ausstellung anhand dreier Länder Europas: Frankreich, Polen und Deutschland. Sie waren und sind als Nachbarstaaten in existentieller Weise durch scharfe Konflikte und enge politische Kooperation miteinander verflochten.

Besuchen Sie mit dem Museumsverein die Ausstellung.

Führung „Richard Wagner und das deutsche Gefühl"

Richard Wagner hat das 19. Jahrhundert in ganz unterschiedlichen Positionen erlebt und geprägt: als Komponist und Hofkapellmeister, als Revolutionär und Exilant, als Bankrotteur und als Protegé wohlhabender Mäzene und eines Königs. Das Deutsche Historische Museum zeigt ihn nicht nur als Zeugen und Kritiker der politischen und sozialen Umbrüche seiner Zeit, sondern als umstrittenen Künstler und Unternehmer, der gesellschaftliche Befindlichkeiten strategisch in seinem Werk aufzugreifen wusste.

Richard Wagner stand der fortschreitenden Industrialisierung und dem Kapitalismus kritisch gegenüber. Gleichzeitig wäre sein künstlerischer Aufstieg ohne einen modernen Kunst- und Musikmarkt nicht denkbar gewesen. Die Ausstellung stellt Wagner als Gefühlstechniker vor, der in einer zunehmend kommerzialisierten Welt den gesellschaftlichen Stellenwert der Kunst und des Künstlers neu verortete. Dafür entwickelte er Vermarktungsstrategien, in denen Emotionen eine wesentliche Rolle spielten.

Besuchen Sie mit dem Museumsverein eine Führung durch die Ausstellung.

Stadtspaziergang „Pankow - der Majakowskiring"

„Pankow - der Majakowskiring als Wohnviertel der DDR-Regierung und Schauplatz historischer Meilensteine" lautet der Titel des ersten von zwei Stadtspaziergängen zum Schwerpunktthema DDR, die wir in diesem Jahr noch geplant haben.

Das beschauliche Dörfchen Pankow wurde im 19. Jahrhundert von den Berlinern gern als Ausflugsziel und Ort der Sommerfrische genutzt. Nach dem Krieg wird im Bezirk der erste Wohnort der DDR-Regierung eingerichtet und das Schloss Schönhausen zum Amtssitz des ersten und einzigen Präsidenten erhoben. In der Regierungszeit Honeckers siedeln sich hier vermehrt Botschaften an. Neben dem Empfang internationaler Staatsgäste wird Pankow vor 50 Jahren zum Verhandlungsort des deutsch-deutschen Grundlagenvertrages und schließlich auch zum Tagungsort des Runden Tisches 1989/90. So dicht wie hier haben nirgends in der DDR Politik- und Kulturelite neben der Opposition gewohnt.

Begleiten Sie uns auf einen Spaziergang vom alten Dorfanger durch den Majakowskiring bis zum Schloss Schönhausen. Unsere Referentin ist wieder Swantje Glock.

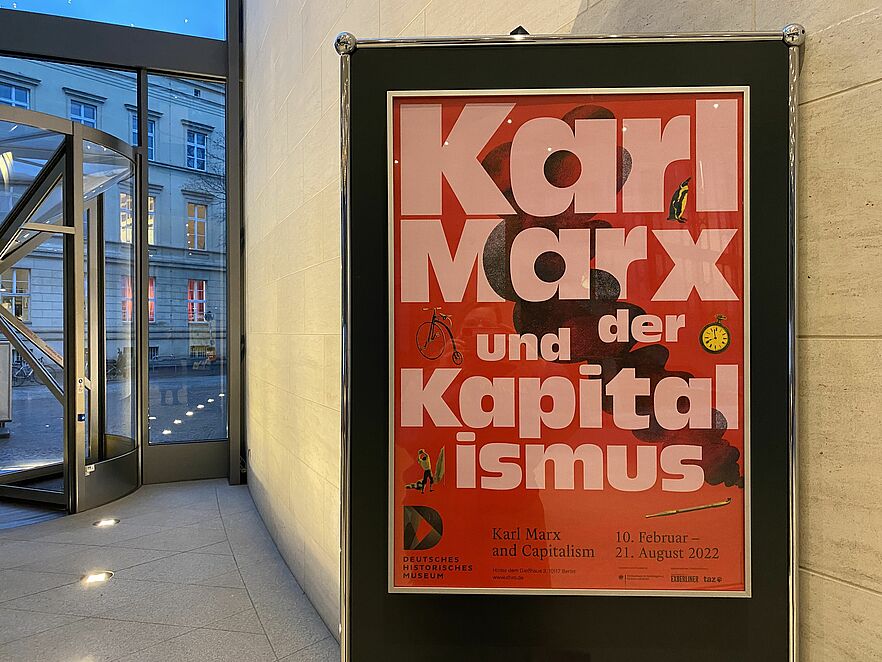

Führung „Karl Marx und der Kapitalimsus"

Die Ausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“ präsentiert und problematisiert Werk und Wirken von Karl Marx als Auseinandersetzung mit dem sich dynamisch verändernden Kapitalismus und den Kontroversen des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Religions- und Gesellschaftskritik, Judenemanzipation und Antisemitismus, Revolutionen, neue Technologien, Natur und Ökologie, Ökonomie sowie Kämpfe und Bewegungen in Europa – Themen, die auch heute nichts von ihrer Brisanz verloren haben. Marx’ Historisierung verbindet die Ausstellung dadurch auch mit Fragen nach seiner Aktualität. Gleichzeitig wirft sie einen kritischen Blick auf die Rezeption seiner Theorien im 20. und 21. Jahrhundert.

Begleiten Sie uns durch die Ausstellung.

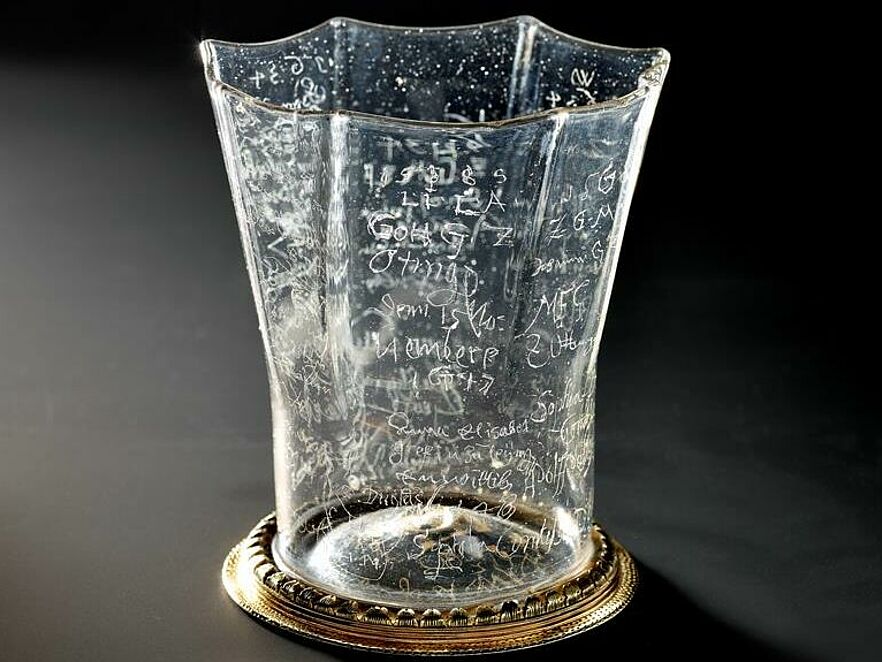

Oettingen-Willkomm (Foto: DHM/Sebastian Ahlers)

Einladung zu Präsentation des Oettingen-Willkomm

Dank der großzügigen Unterstützung des Museumsvereins und der Kulturstiftung der Länder konnte das Deutsche Historische Museum den Oettingen-Willkomm, einenherausragenden gläsernen Becher aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, ankaufen.

Der fragile Becher diente als Prunkgefäß für hochrangige Gäste des Oettinginschen Stammsitzes. Mehr als 30 Besucherinnen und Besucher – darunter Adelige, Landesherrn, Hofprediger, Heerführer und Generäle – gravierten ihre Namen, Titulaturen und Jahreszahlen mit einer Diamantnadel in das „Gästebuch aus Glas“. Zugleich spiegeln die Inschriften der Gebrauchsspanne von 1548 bis 1650 die territorialen und dynastischen Verbindungen der Gastgeber sowie die politischen Wirren der Religionskriege wieder. Bedeutende historische Ereignisse wie die Schlacht bei Nördlingen (1632) und die Ulmer Friedensverhandlungen (1647), die das Ende des Dreißigjährigen Krieges einleiteten, sind durch die Daten und Akteure und Akteurinnen auf dem Glas verewigt.

© DHM/Thomas Bruns

Droysen-Lecture

Der 24. Februar 2022 als Zäsur. Wie lässt sich fortan die Geschichte des östlichen Europa schreiben?

Gastredner: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel

Der russisch-ukrainische Krieg verändert unser Bild von Osteuropa: Träume von einer deutsch-russischen Modernisierungspartnerschaft haben sich endgültig zerschlagen, für die Ukraine eröffnet sich der vor kurzem noch für unmöglich gehaltene Status eines Beitrittskandidaten der Europäischen Union. Zugleich erschüttert der Krieg mit seiner extremen, auch auf zivile Ziele gerichteten Grausamkeit die europäische und globale Öffentlichkeit. Die Nachkriegszeit ist von einer Kriegszeit abgewechselt worden. Was bedeutet der Krieg für unser Wissen vom östlichen Europa? Wie verändert sich die Sichtweise der Wissenschaft? Wie passen sich wissenschaftliche Institutionen der neuen Situation an, wie verändern sich Forschungspraktiken? Diese Fragen diskutiert Martin Schulze Wessel in seinem Vortrag vor allem mit Bezug auf die Osteuropäische Geschichte.

Eine Veranstaltung des Museumsvereins des DHM e.V. mit dem Förderverein des Instituts für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin e.V.

Die Veranstaltung fand am Montag, 11. Juli 2022 im Zeughauskino statt.

Berlin entdecken: Stadtspaziergang

Karl Marx in Berlin

Als der 18-jährige Karl Marx auf Wunsch seines Vaters 1836 zum Studieren nach Berlin kommt, reist er noch mit der Postkutsche an. Rasch verändert sich die Stadt vor Marx‘ Augen. Die erste Eisenbahnstrecke wird eröffnet. Das „Feuerland“, Berlins industrielle Keimzelle, wächst vor dem Oranienburger Tor – mehr oder weniger direkt vor Marx‘ Haustür, der zeitweilig in der Luisenstraße wohnt. Auch intellektuell sind die Berliner Jahre für Marx entscheidend. An der Friedrich-Wilhelms-Universität diskutiert er mit den Junghegelianern und setzt sich mit Ludwig Feuerbach auseinander. Begleiten Sie Swantje Glock, die uns letztes Jahr mit einer Führung zur Revolution 1918/19 begeistert hat, auf einem Spaziergang vom Robert-Koch-Platz bis zum Marx-Engels-Denkmal.

Herzlichen Dank an Swantje Glock für die tolle Führung!

Ehem. Franziskanerkirche St. Johannis, Brandenburg an der Havel

Berlin und Umgebung entdecken

14. Mai 2022

Stadtwandel - Tagesausflug nach Brandenburg an der Havel

Drei historische Stadtkerne und zahlreiche Baudenkmäler lohnen einen Ausflug nach Brandenburg an der Havel und deshalb laden wir Sie ein, mit uns die mehr als tausendjährige Stadt zu besuchen. Gemeinsam mit Anja Grothe, Leiterin des Stadtmuseums Brandenburg an der Havel und dem Denkmalschützer Joachim Müller wollen wir die Neu- und Altstadt erkunden. Wir widmen uns dabei der Frage, wie zur Zeit der DDR mit der historischen Bausubstanz umgegangen wurde und welche Entwicklung die 1990er-Jahre mit sich brachten. Welche Rolle spielten die historischen Stadtkerne in den Stadtplanungen im 20. Jahrhundert? Welche Gebäude wurden wie, warum und vom wem erhalten? Was wurde warum abgerissen? Und natürlich soll es auch um die Geschichten einiger historische Gebäude selbst gehen.

Ausstellungsansicht "Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler" im Proviantmagazin © Zitadelle Spandau

Berlin entdecken

12. Mai 2022

Führung in der Zitadelle Spandau

Berlin und seine Denkmäler

Im April 2016 wurde im Proviantmagazin der Zitadelle Spandau die Dauerausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ eröffnet. Die kulturhistorische Ausstellung zeigt politische Denkmäler, die einst das Berliner Stadtbild prägten, aber später daraus verschwunden sind. Zu den bedeutendsten Ausstellungsstücken gehören das 1898 bis 1901 errichtete Denkmalensemble der Siegesallee mit seinen brandenburgisch-preußischen Herrschern, der nationalsozialistisch geprägte „Zehnkämpfer“ von Arno Breker und der Kopf des monumentalen, 1970 am heutigen Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain enthüllten Lenin-Denkmals.

Angela Merkel, Bundesministerin für Frauen und Jugend, Herlinde Koebl, 1991, DHM © Koelbl, Herlinde

Führung im Pei-Bau

Veranstaltung vor Ort

Herlinde Koelbl. Angela Merkel Portraits 1991 – 2021

Als im Herbst 2021 die Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel endete, endete auch für die Fotografin Herlinde Koelbl ein weltweit einzigartiges Projekt: Herlinde Koelbl hat Angela Merkel mit einer kurzen Unterbrechung 30 Jahre lang begleitet. Von 1991 an, als sie die politische Arena betrat, bis heute. In den regelmäßigen Porträtsitzungen wird die Entwicklung von der jungen unerfahrenen Politikerin zur Kanzlerin und schließlich zum „Global Leader“ sichtbar. Die Fotografien setzen sich zu einer Zeitreise durch die Epoche Angela Merkel zusammen. Von keinem anderen Menschen in der Politik existiert eine ähnlich umfassende Porträtserie, die einen vergleichbaren internationalen Aufstieg begleitet. Es handelt sich daher um Nahaufnahmen einer extremen physischen und psychischen Verwandlung und zugleich um das Protokoll einer ungewöhnlichen Begegnung. Für die Besucherinnen und Besucher des Deutschen Historischen Museums bietet die Serie die Möglichkeit, die Stationen von Merkels Kanzlerschaft nachzuverfolgen.

Porträt Richard Wagner, Franz von Lenbach, William Unger, Druck v. Fr. Felsing München 1851/1900? © DHM

Führung im Pei-Bau

April 2022

Veranstaltung in Präsenz

Richard Wagner und das deutsche Gefühl

Besuchen Sie mit dem Museumsverein eine Führung durch die Ausstellung.

Haus der Wannsee-Konferenz. Foto: GHWK Berlin, movact.de

Berlin entdecken (Kopie 1)

24. April 2022

Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz

Vor 80 Jahren, am 20. Januar 1942, besprachen fünfzehn hochrangige Vertreter der SS, der NSDAP und verschiedener Reichsministerien am Wannsee ihre Kooperation bei der geplanten Deportation und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden. Eingeladen hatte Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS. Wie in der Einladung angekündigt, sollte die „Endlösung der Judenfrage“ beraten werden.

Der Massenmord war schon zuvor auf höchster Regierungsebene gebilligt worden und war in Ostpolen, Serbien und der besetzten Sowjetunion bereits im Gange. Die Teilnehmer der Besprechung, die erst später als „Wannsee-Konferenz" bezeichnet wurde, arbeiteten auch schon vor dem Treffen aktiv an der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und standen hierzu miteinander im Austausch.

Die Dauerausstellung im Haus der Wannsee-Konferenz stellt die einzelnen Phasen der Verfolgung der europäischen Jüdinnen und Juden dar und beleuchtet die Beteiligung der Institutionen, deren Vertreter bei der Besprechung am Wannsee anwesend waren. Zudem befasst sie sich mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und widmet sich den Fragen, wie mit der Besprechung selbst, aber auch mit diesem Haus umgegangen wurde.

Exklusive Abendöffnung

12. April 2022

Museumsbesuch außerhalb der Öffnungzeiten

„Richard Wagner und das deutsche Gefühl"

Kurz nach der Eröffnung möchten wir die Mitglieder des Museumsverein und ihre Begleitung zu einer exklusiven Abendöffnung der Ausstellung einladen.

Richard Wagner hat das 19. Jahrhundert in ganz unterschiedlichen Positionen miterlebt und geprägt – als wirkmächtiger Komponist und angestellter Hofmusiker, aber auch als Autor, als Revolutionär, Exilant, als Bankrotteur, als Protegé wohlhabender Mäzene und eines Königs, als Theaterreformer, als Festspielgründer. Er war nicht nur Zeuge politischer Umbrüche und Strömungen, sondern hat gesellschaftliche und emotionale Befindlichkeiten seiner Zeit registriert, aufgegriffen und (um-)gestaltet – als Künstler ebenso wie als Unternehmer. Dabei zeigt sich Wagner als Gefühlstechniker, der in einer zunehmend kommerzialisierten Welt den gesellschaftlichen Stellenwert der Kunst – und des Künstlers – neu verortete. Dafür entwickelte er Strategien, in denen Emotionen eine Hauptrolle spielen. Seine Vorstellungen vom Musikdrama als Gesamtkunstwerk waren immer auch eine Kritik an der Moderne. Sie waren damit von dem Anspruch geprägt, nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu verändern – ein Verlangen, das sich in anderer Form und Ausprägung auch bei Karl Marx findet. Wagner war Antisemit. Wieweit seine Inszenierung von Gefühlen, seine Vorstellungen von Musik und Kunst, seine Phantasie über Unterdrückung und Erlösung sowie seine Kritik an der Moderne von diesem Antisemitismus geprägt waren oder den Antisemitismus mit ausmachten, ist bis heute umstritten. Die Ausstellung befasst sich mit Wagners Inszenierungen konkreter Gefühle und stellt die Geschichte ihrer Konzeption in den Kontext des 19. Jahrhunderts zurück.

Mitglieder testen die Gamestation «Leipzig ’89 – Revolution reloaded»

Veranstaltung vor Ort

Test eines neuen Vermittlungsformats: Gamestation «Leipzig ’89 – Revolution reloaded»

Seit dem 25. Februar präsentiert das Deutsche Historische Museum im Pei-Bau den Prototyp eines neuen Vermittlungsformats: die Gamestation «Leipzig ’89 – Revolution reloaded». Es handelt sich dabei um eine interaktive Graphic Novel, bei der Benutzerinnen und Benutzer die Ereignisse vom 9. Oktober 1989 in Leipzig digital erleben und beeinflussen können. Mit dieser spielerischen Erfahrung möchte das DHM neue Wege der digitalen Geschichtsvermittlung anbieten. Der Prototyp ist im Rahmen des Verbundprojekts museum4punkt0 entstanden und soll nun umfassend für die Weiterentwicklung getestet und evaluiert werden.

Sieben Mitglieder des Museumsverein haben das neue Vermittlungsformat getestet und tragen so zur Weiterentwicklung des Vermittlungsformates bei. Herzlichen Dank!

Führung im Pei-Bau

Veranstaltung vor Ort

Das Kapital und die Frauenfrage

Anlässlich des Frauentags offerieren wir an zwei Terminen eine besondere Führung in der Ausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“. Der Rundgang bietet einen Überblick zu den Veränderungen der Arbeits- und Lebensverhältnisse von Frauen vor dem Hintergrund der voranschreitenden Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. An ausgewählten Originalobjekten und multisensorischen Stationen werden Lebenswege von Wegbegleiterinnen von Karl Marx vorgestellt und zu zentralen Konzepten in seinem Werk in Beziehung gesetzt. Briefe und Objekte von Jenny Marx, ein Dialog mit Victoria Woodhull, Artikel in zeitgenössischen Broschüren und Auszüge aus dem Kapital thematisieren den Kampf um Gleichberechtigung und Beteiligung an politischen Entscheidungen.

Zum zweiten Termin gelangen Sie, wenn Sie auf den Pfeil klicken.

Éva Fahidi-Pusztai (Foto: Martin Lengemann)

Veranstaltung im Zeughauskino

Ich weiß bestimmt, ich werd’ dich wiedersehen

Liederabend mit Éva Fahidi-Pusztai und Benjamin Appl (Bariton)

Daan Boertien, Piano

Jennifer Wilton, Einführung

Als Éva Fahidi-Pusztai 17 Jahre alt war, bestand sie die Aufnahmeprüfung für das Konservatorium, ihr größter Traum ging in Erfüllung: das Musikstudium, Klavier. Sie musste es bald wieder aufgeben. Jüdinnen und Juden dürften nicht mehr studieren, in ihren Heimatort Debrecen. Wenige Monate später besetzt die Wehrmacht Ungarn. Mit 18 Jahren wurde Éva Fahidi-Pusztai nach Auschwitz deportiert. Sie wurde keine Pianistin. Aber Musik spielte für sie immer eine wichtige Rolle.

Der Abend ist eine kleine Reise durch Évas bewegtes Leben: Er beginnt mit der fröhlichen Kindheit in Ungarn, umgeben von einer großen Familie, die so brüsk abbrach. Er erzählt von Deportation, Konzentrationslager und dem Überleben. Vom Verlust der Familie, der Identität. Und dem Wiederfinden der Hoffnung. Éva Fahidi-Pusztai selbst spricht und wird dabei begleitet von dem deutschen Sänger Benjamin Appl, der Lieder und Musik singt, die in ihrem Leben wichtig wurden. Und Lieder, die von Komponisten in Konzentrationslagern geschrieben wurden oder deren Komponisten dort starben.

Das Programm führt das Publikum auf eine Reise durch die Musik des 18. bis ins 21. Jahrhundert – mit Lieder unter anderem vom österreichischen Komponisten Franz Schubert (1797–1828) und dem Thüringer Barockstar Johann Sebastian Bach (1685–1750) bis hin zu Werken von Hanns Eisler (1898–1962), dem Komponisten der DDR-Hymne, Ilse Weber, die in Auschwitz ermordet wurde (1903–1944) ebenso wie der österreichisch-ungarische Komponist Adolf Strauss (1902–1944), Sergej Rachmaninow (1873–1943), der in den Wirren der russischen Revolution in die USA emigrierten musste, bis Richard Wagner (1818–1883).

Es ist ein Dialog zwischen Wort und Musik, Erzählerin und Sänger, über ein Leben und das 20. Jahrhundert, über Erinnerung, Schweigen und das Weiterleben.

Benjamin Appl gilt als einer der wichtigsten Botschafter für die Kunstform des Liedes weltweit. Seine Liederabende werden gleichermaßen in ganz Europa, Nordamerika und Asien gefeiert. Von seinen Partnern am Flügel seien hier beispielhaft Graham Johnson, Malcolm Martineau, Helmut Deutsch, James Baillieu, Martin Stadtfeld und Kit Armstrong genannt.

Èva Fahidi-Pusztai mit Benjamin Appl und Daan Boertien

Foto: Marlene Gawrisch

Èva Fahidi-Pusztai, Foto: Marlene Gawrisch

Foto: Marlene Gawrisch

Benjamin Appl beim Liederabend am 7. März 2022

Foto: Marlene Gawrisch

Èva Fahidi-Pusztai mit Bariton Benjamin Appl und Pianist Daan Boertien

Foto: Marlene Gawrisch

© Société française de photographie, Paris

Berlin und Umgebung entdecken

Veranstaltung per Videokonferenz (Zoom) aus dem Museum Barberini

Eine neue Kunst. Photographie und Impressionismus

Im 19. Jahrhundert wählten zahlreiche Photographen die gleichen Motive wie die Maler des Impressionismus: Den Wald von Fontainebleau, die Steilküste von Étretat oder die moderne Metropole Paris. Auch sie studierten die wechselnden Lichtsituationen, die Jahreszeiten und Wetterverhältnisse. Von Anfang an verfolgte die Photographie durch Erprobung von Komposition und Perspektive sowie mit Hilfe unterschiedlicher Techniken einen künstlerischen Anspruch. Ihr Verhältnis zur Malerei war bis zum Ersten Weltkrieg sowohl von Konkurrenz als auch von Einflussnahme geprägt. Die Ausstellung untersucht diese Wechselwirkungen und beleuchtet die Entwicklung des neuen Mediums von den 1850er Jahren zu einer autonomen Kunstform um 1900.

Besuchen Sie mit uns die Ausstellung in einer Online-Führung.

Berlin entdecken

Veranstaltung in Präsenz

Museumsarchitektur von Mies van der Rohe im neuen Licht – Die Neue Nationalgalerie

Die Neuen Nationalgalerie des Architekten Mies van der Rohe ist der architektonischen Ikonen Berlins. Die Neue Nationalgalerie öffnet nach einer sechsjährigen Sanierungsphase wieder ihre Türen. Was hat sich durch die Sanierung verändert? Warum? In der Führung werden Geschichten und Prozesse rund um die Erneuerungen thematisiert.

Führung im Pei-Bau

mehrere Termine im Februar

Karl Marx und der Kapitalismus

Die Industrialisierung löste im 19. Jahrhundert enorme ökonomische, soziale und kulturelle Umbrüche aus. Zu den bedeutendsten Kritikern der Verwerfungen der „Moderne“ und des Kapitalismus gehörte Karl Marx. Als Philosoph, Journalist, Ökonom und politischer Aktivist hatte er das Ziel, die neuen Verhältnisse versteh- und veränderbar zu machen. Wie Richard Wagner, dem das Deutsche Historische Museum parallel eine Ausstellung widmet, avancierte Marx zu einer der einflussreichsten deutschen Personen des 19. Jahrhunderts – mit einem umstrittenen Werk, das bis heute weltweit rezipiert wird. Die Ausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“ präsentiert und problematisiert dieses Werk und Wirken von Marx als Auseinandersetzung mit dem sich dynamisch verändernden Kapitalismus und den Kontroversen des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Religions- und Gesellschaftskritik, Judenemanzipation und Antisemitismus, Revolutionen, neue Technologien, Natur und Ökologie, Ökonomie sowie Kämpfe und Bewegungen in Europa – Themen, die auch heute nichts von ihrer Brisanz verloren haben. Marx’ Historisierung verbindet die Ausstellung dadurch auch mit Fragen nach seiner Aktualität. Gleichzeitig wirft sie einen kritischen Blick auf die Rezeption seiner Theorien im 20. und 21. Jahrhundert.

Herzlichen Dank, dass Sie in dieser stürmischen Woche den Weg ins DHM gefunden haben.

Vorbesichtigung

09.02.20222 14 – 17 Uhr

Karl Marx und der Kapitalimus

Die Industrialisierung löste im 19. Jahrhundert enorme ökonomische, soziale und kulturelle Umbrüche aus. Zu den bedeutendsten Kritikern der Verwerfungen der „Moderne“ und des Kapitalismus gehörte Karl Marx. Als Philosoph, Journalist, Ökonom und politischer Aktivist hatte er das Ziel, die neuen Verhältnisse versteh- und veränderbar zu machen. Wie Richard Wagner, dem das Deutsche Historische Museum parallel eine Ausstellung widmet, avancierte Marx zu einer der einflussreichsten deutschen Personen des 19. Jahrhunderts – mit einem umstrittenen Werk, das bis heute weltweit rezipiert wird. Die Ausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“ präsentiert und problematisiert dieses Werk und Wirken von Marx als Auseinandersetzung mit dem sich dynamisch verändernden Kapitalismus und den Kontroversen des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Religions- und Gesellschaftskritik, Judenemanzipation und Antisemitismus, Revolutionen, neue Technologien, Natur und Ökologie, Ökonomie sowie Kämpfe und Bewegungen in Europa – Themen, die auch heute nichts von ihrer Brisanz verloren haben. Marx’ Historisierung verbindet die Ausstellung dadurch auch mit Fragen nach seiner Aktualität. Gleichzeitig wirft sie einen kritischen Blick auf die Rezeption seiner Theorien im 20. und 21. Jahrhundert.

Wir danken allen herzlich, die an der Vorbesichtigung teilgenommen haben.

Gugerell, CC0, via Wikimedia Commons

Fernblick nach Wien in die Albertina modern

Online-Führung. Veranstaltung per Videokonferenz (Zoom)

Januar 2022

The 80s. Kunst der 80er Jahre

Die 80er-Jahre sind das wichtigste Jahrzehnt für die Kunst unserer Zeit, heißt es in der Ausstellungsbeschreibung. Erstmals dominiere nicht mehr ein alles bestimmender Stil wie Abstraktion oder Pop Art. Die 80er sind geprägt von einem noch nie da gewesenen Stilpluralismus, der sich des Bildfundus vergangener Jahrhunderte bedient.

Zigarettenpause vor dem „Rahmenbau“ von Haus-Rucker-Co am östlichen Rand des Friedrichsplatzes, Kassel, documenta 6, 1977, Foto: © Hans Braun, Gestaltung: MarkusWeisbeck.Studio

Führung im Pei-Bau

Veranstaltung vor Ort

documenta. Politik und Kunst

Seit ihrer Gründung 1955 war die international orientierte Großausstellung ein Ort, an dem das westdeutsche Selbstverständnis verhandelt wurde. Seitdem erhoben die Macher*innen alle vier, später fünf Jahre den Anspruch, Einblicke in aktuelle künstlerische Tendenzen zu geben. Erstmals stellt das Deutsche Historische Museum die Geschichte der ersten bis zehnten documenta in den Kontext der politischen, kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1955 und 1997. Kunstwerke, Filme, Dokumente, Plakate, Oral-History-Interviews und andere kulturhistorische Originalzeugnisse illustrieren, wie die documenta als Kunstereignis und zugleich als historischer Ort politisch-sozialen Wandel kommentiert, einfordert und widerspiegelt.

Büste König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (Pl 2009/2) während des Abbaus der Dauerausstellung

Blick hinter die Kulissen

Veranstaltung in Präsenz

„Abbau der Dauerausstellung" – Führung durch das Zeughaus

Seit Ende Juni ist die Dauerausstellung im Zeughaus geschlossenSeit dem Sommer haben die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Historischen Museums unermüdlich die Ausstellung abgebaut und die Objekte ins Depot überführt.Nun beginnt der Abbau der Ausstellungsarchitektur. Die Sicherheitsbestimmungen erlauben jetzt, dass der Museumsverein in einer kleinen Gruppe das Zeughaus besucht. Dr. Stephanie Neuner, Leiterin der Dauerausstellung, und Anna-Maria Gogonjan, Registrarin für die Dauerausstellung, laden uns zu einer Führung durch das Zeughaus ein und erzählen vom Abbau der Ausstellung und den Herausforderungen dieser Aufgabe.

Die Gruppengröße ist auf 15 Personen beschränkt. Aufgrund des feingetakteten Zeitplans für den Abbau können wir die Führung nur einmal anbieten. Wir sind uns bewusst, dass diese Führung auf ein größeres Interesse stoßen wird. Deshalb werden wir die Plätze unter allen Interessierten auslosen. Zudem ist das Programm auf die Mitglieder ohne Begleitung beschränkt.

Mitgliederversammlung

Veranstaltung in Präsenz

Wir freuen uns, Sie, liebe Mitglieder, zur diesjährigen Mitgliederversammlung einladen zu können. Bitte unterstützen Sie uns bei der Organisation und melden Sie sich an.

Berlin entdecken – Stadtspaziergang

Veranstaltung in Präsenz

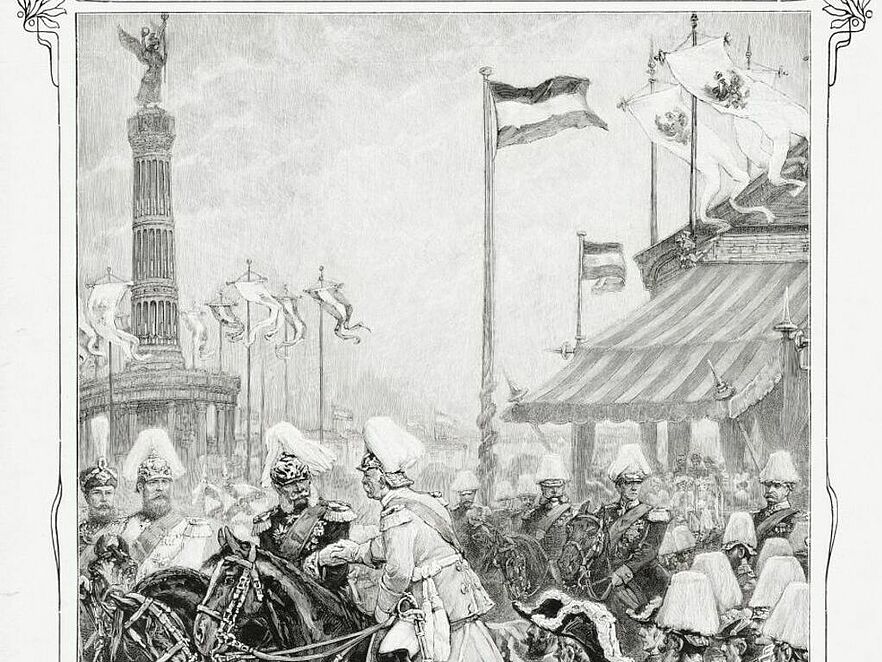

„Deplatzierte Träume: rund um die Siegessäule – 150 Jahre deutsche Reichsgründung"

150 Jahre nach der Gründung des Deutschen Reichs: Am Großen Stern im Tiergarten finden wir passend zum Anlass eine Fülle von Bezügen und „sprechenden“ Denkmälern. Schon die Entstehungsgeschichte des Platzes Ende des 17. Jahrhundert führt zur Fragestellung: Brauchte das Land Siege, um eins zu werden? Ausgerechnet hier feierte die Nation mehrfach Einigkeit vieler Menschen. Strategen, Träume und Gestaltung: Dieser Platz scheint eine wirklich runde Sache zu sein. Wir hinterfragen den Anschein.

Begleiten Sie uns auf einen Spaziergang rund um die Siegessäule.

Lesen Sie hier den Beitrag zum Kaiserreich auf LeMO.

Berlin entdecken – Stadtspaziergang

Veranstaltung in Präsenz

Chaos, Kämpfe, Republik - die lange Revolution vor hundert Jahren

Geplant hatten wir diese Veranstaltung schon lange. Nun ist sie endlich möglich:

November 1918: Der Erste Weltkrieg war vorbei, die Monarchie am Ende, die Demokratie noch nicht da. Schon vorher und danach breitete sich revolutionäre Unruhe aus, die sich besonders in Berlin zeigte und viel länger dauerte als diesen einen Monat. Gemeinsam mit einer Referentin von StattReisen begeben wir uns auf Spurensuche in Berlin Mitte.

Jetzt schon neugierig? Dann empfehlen wir den LeMO-Artikel „Die Revolution von 1918/19".

Luftbildaufnahme Zeughaus, Berlin 2012

Blick in die Sammlung

Online-Vortrag von Dr. Thomas Weißbrich, Sammlungsleiter Militaria: Uniformen – Fahnen – Orden und Ehrenzeichen – Uniformkundliche Graphik

„Das Eiserne Kreuz von 1870 – eine gefühlsbeladene Geschichte”

Anlässlich des 150. Jahrestages der Gründung des Kaiserreiches planen wir verschiedene Veranstaltung zu diesem Thema. Beginnen möchten wir mit einem Blick in die Sammlung des DHM und einem Vortrag von Dr. Thomas Weißbrich:

Das Eiserne Kreuz gehört zu den bekanntesten deutschen Auszeichnungen. Seine vier Stiftungen – 1813, 1870, 1914 und 1939 – waren jeweils von der Popularisierung auch außerhalb des Militärs begleitet; sie arbeitete mit geschichtlichen Bezügen, setzte aber auch auf das Erzeugen von Gefühlen wie dem der Ehre. Am Beispiel des Eisernen Kreuzes von 1870, anlässlich des Deutsch-Französischen Krieges vom preußischen König Wilhelm I. gestiftet, geht der Vortrag den Verknüpfungen von Auszeichnung, Geschichtsbildern und historischen Emotionen nach.

Berlin und Umgebung entdecken: Live-Stream-Führung aus dem Museum Barberini

27.06.2021

Live-Stream-Führung per Videokonferenz

Rembrandts Orient

Westöstliche Begegnung in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts

Wieder haben wir Sie zu einem virtuellen Ausstellungsbesuch des Museum Barberini eingeladen. Rembrandt und seine Zeitgenossen waren fasziniert von den fernen Ländern, deren Waren erstmals im 17. Jahrhundert in großer Zahl in die Niederlande importiert wurden. Die Begeisterung für das Fremde wurde zu einer Mode, die eine neuartige Kunst entstehen ließ: Der Realismus der Malerei verband sich mit Wunschbildern und phantastischen Projektionen. Auch biblische Geschichten wurden mit exotischen Elementen angereichert. Wie uns heute auffällt, wurde die Kehrseite dieser Weltaneignung nicht dargestellt: das Machtgefälle zwischen den Kulturen, das sich auch in Sklaverei, Gewalt, Ausbeutung und Handelskriegen zeigte.

Unser Referent an diesem Tag führte uns übrigens von Amsterdam aus durch die Ausstellung.

Stimmen zur Führung:

„Das war eine gaaanz tolle Führung, am liebsten würde ich mich auf den Weg nach Berlin machen..." H.K. aus München

"Die Führung hat mir gut gefallen. Dass es so einfach ist, etwas zu zeigen, dass nicht in der Ausstellung hängt, ist sehr angenehm," K.A.

Unsere letzte Live-Stream-Führung aus der Dauerausstellung

22. Juni 2021 16 Uhr

Veranstaltung per Videokonferenz

Highlights der Dauerausstellung Oder: Womit endet die Dauerausstellung?

Seit dem 28. Juni 2021 macht das Zeughaus Pause. Wir haben deshalb die Dauerausstellung im ersten Halbjahr 2021 wiederholt mit Live-Stream-Führungen besucht, um noch möglichst viele Eindrücke zu sammeln. Nur wenige Tage vor der Schließung des Zeughauses stand unsere letzte Live-Stream-Führung aus der Dauerausstellung im Programm des Museumsvereins. Daniel Sauer führte uns zu zahlreichen Highlightobjekten und stellte uns auch seine Lieblingsstücke vor.

Herzlichen Dank für diese wunderbare Führung!

Zigarettenpause vor dem „Rahmenbau“ von Haus-Rucker-Co am östlichen Rand des Friedrichsplatzes, Kassel, documenta 6, 1977, Foto: © Hans Braun, Gestaltung: MarkusWeisbeck.Studio

Vorbesichtigung im DHM

Donnerstag, 17.06.2021, 13-18 Uhr

Ausstellungsbesuch vor Ort

DOCUMENTA. POLITIK UND KUNST

Die documenta spiegelt die Geschichte der Bundesrepublik. Seit ihrer Gründung 1955 war diese internationale Großausstellung ein Ort, an dem das westdeutsche Selbstverständnis verhandelt wurde. Zentral waren die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und die Blockbildung im Kalten Krieg. Progressive und regressive politische Tendenzen standen dabei von Anfang an nebeneinander.

Das Deutsche Historische Museum stellt die Geschichte der documenta erstmals in den Kontext der politischen, kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Anhand von Kunstwerken, Filmen, Dokumenten, Plakaten und anderen kulturhistorischen Objekten zeigen wir die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Politik und Kunst. In Oral-History-Interviews werden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der documenta zu Wort kommen.

Exklusive erhielten die Mitglieder des Museumsverein und ihre Begleitung, die Chance die Ausstellung schon vor der Öffnung zu sehen.

Rosa Lenz, Paris, um 1936 © Stanfordville, NY, Fred Stein Archive

Live-Stream-Führung aus dem DHM

Veranstaltung per Videokonferenz

Juni 2021

Report from Exile – Fotografien von Fred Stein

Kurz vor Ende der Ausstellungslaufzeit haben wir noch einmal die Chance genutzt, die Ausstellung mit einer Online-Führung besser kennenzulernen.

Quelle: Copyright: Historisches Museum Frankfurt, Foto: Horst Ziegenfusz

Fernblick: Live-Stream-Führung aus dem Historischen Museum Frankfurt

Veranstaltung per Videokonferenz

Kleider in Bewegung – Frauenmode seit 1850

Da es uns in Frankfurt letztens so gut gefallen hat, reisten wir im April mit dem nächsten Fernblick noch einmal an die Stadt am Main. Diesmal besuchten wir das Historische Museum Frankfurt und die Ausstellung „Kleider in Bewegung – Frauenmode seit 1850“. Auf uns warteten historischen Kleidungsstücken, Gemälden und Grafiken.

Fernblick: Live-Stream-Führung aus dem Lenbachhaus

27.03.2021

„Unter freiem Himmel. Unterwegs mit Wassily Kandinsky und Gabriele Münter"

Virtuell besuchten wir am 27. März die Ausstellung „Unter freiem Himmel. Unterwegs mit Wassily Kandinsky und Gabriele Münter", die derzeit in München im Lenbachhaus gezeigt wird, in einer Live-Stream-Führung. In einer Zoom-Konferenz gab uns V.M., Kunstvermittlerin am Lenbachhausanhand anhand von ausgewählten Werken einen wunderbaren Einstieg in die Schaffensphase des Paares zwischen 1902 und 1908 und ihre Reisen. V.M. begeisterte uns mit ihrem umfangreichem Wissen über das Künstlerpaar, die Maltechniken und die Zeitgeschichte.

Rosa Lenz, Paris, um 1936 © Stanfordville, NY, Fred Stein Archive

Live-Stream-Führung aus dem DHM

Veranstaltung per Videokonferenz

März 2021

Report from Exile – Fotografien von Fred Stein

In der Ausstellung stellt das Deutsche Historische Museum den deutsch-amerikanischen jüdischen Fotografen Fred Stein (1909–1967) vor, dessen umfangreiches fotografisches Werk untrennbar mit den Themen Emigration und Exil verbunden ist. Der Dresdener Jude wurde im Juni 1933 aus dem sächsischen Justizdienst entlassen und musste im Herbst 1933 aus Deutschland fliehen. Im Pariser Exil begann er als Porträt- und Pressefotograf zu arbeiten. Er zählt damit zu den zahlreichen autodidaktischen Fotografinnen und Fotografen jüdischer Herkunft. Nach der erneuten Flucht 1941 nach New York fokussierte Stein sich auf Schriftstellerporträts fort und trug – wie er selbst es bezeichnet hat – „die größte Sammlung von Fotos solcher Autoren [Emigranten], die ein Fotograf je selbst gemacht hat“, zusammen.

Anders als bei den anderen Live-Stream-Führungen aus dem DHM ging die Referentin nicht live durch die Ausstellung, sondern nutzt eine Präsentation, um uns die Fotografien in sehr guter Qualität zeigen zu können.

Vorbesichtigung im DHM

Ausstellungsbesuch vor Ort

12.03.2021, 11-18 Uhr

„Der Sprung – 1961” und „Report from Exile – Fotografien von Fred Stein”

Schon vor der allgemeinen Öffnung der Wechselausstellungen luden das Deutsche Historische Museum und der Museumsverein die Mitglieder zu einer Vorbesichtigung der Installation „Der Sprung – 1961” und der Ausstellung „Report from Exile – Fotografien von Fred Stein“ ein.

„Der Sprung – 1961“ führt die Besucherinnen und Besucher aus dem wiedervereinigten Berlin zurück in das Jahr 1961: Mit Hilfe einer VR-Brille erleben sie, wie der junge Bereitschaftspolizist Conrad Schumann am 15. August 1961 an der Kreuzung Ruppiner Straße/Bernauer Straße in den Westteil Berlins sprang – und wie in diesem Augenblick jenes berühmte Foto entstand, das in die Geschichte einging.

Titelbild des Begleitheftes „Herstory” (Detail)

Live-Stream-Führung aus dem DHM

Veranstaltung per Videokonferenz

Herstory. Frauengeschichte im Deutschen Historischen Museum

„Männer machen Geschichte“. Der Satz des Historikers Heinrich von Treitschke aus dem 19. Jahrhundert wirkt bis heute nach. Doch wo bleiben hier eigentlich die Frauen? Oft wirken historische Präsentationen wie eine einzige Abfolge männlicher Herrscherfiguren. Im Deutschen Historischen Museum aber finden sich zahlreiche Objekte, die eine andere, feministische Perspektive auf die Dauerausstellung eröffnen. Live-Stream-Führung anlässlich des Internationalen Frauentags. Rund 50 Mitglieder nahmen teil.

Der Rundgang mit Frau Högemann hat mir sehr gut gefallen!

Sie hat das Thema bestens aufbereitet und mit einem ausführlichen, lebendigen Bogen präsentiert, das fand ich sehr gelungen.

I.O.

Sehr beeindruckendes Webinar

G. K.

Ausstellungsansicht "Deportiert nach Auschwitz - Sheindi Ehrenwalds Aufzeichnungen"

© Deutsches Historisches Museum/David von Becker

Live-Stream-Führung aus dem DHM

18.01.2021

,Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit.‘

Im Mittelpunkt dieser Live-Stream-Führung „,Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit.‘ Entrechtung, Verfolgung und Völkermord im Nationalsozialismus” steht ein persönliches Zeugnis von Verfolgung, Deportation und Vernichtung der ungarischen Jüdinnen und Juden im Jahre 1944 und die Aufzeichnungen der damals vierzehnjährigen Sheindi Ehrenwald. Sie hielt ihre Erlebnisse von Entrechtung, Ghettoisierung und Deportation nach Auschwitz Birkenau in ihrem Tagebuch fest. Mit den Worten einer Jugendlichen dokumentiert sie die Geschichte der NS‐Gewaltherrschaft.

Sheindi Ehrenwald überlebte den Holocaust und konnte ihre Aufzeichnungen retten, die nun im DHM erstmals öffentlich ausgestellt werden.

An der Live-Stream-Führung nahmen rund 40 Mitglieder teil.

Ausstellungsansicht Max Beckmann Städel Frankfurt

Fernblick: Live-Stream-Führung aus dem Städel in Frankfurt

Veranstaltung per Videokonferenz (Zoom)

Städels Beckmann / Beckmanns Städel – Die Jahre in Frankfurt

Max Beckmann verbrachte die längste und wichtigste Zeit seines Lebens in Frankfurt am Main. Dort entwickelte er sich zwischen 1915 und 1933 zu einem Künstler von internationalem Rang. Schon früh hat das Städel Museum begonnen, Werke des Künstlers zu sammeln. Im Zentrum der Ausstellung steht die jüngste Erwerbung des Städels: Beckmanns „Selbstbildnis mit Sektglas“, das programmatisch für seine intensive Beschäftigung mit der Gattung des Selbstbildnisses steht.

Fernblick: Unsere neue Programmreihe, die sich als Einladung zu digitalen Ausflügen außerhalb Berlins versteht. Im Februar begaben wir uns virtuell nach Frankfurt in das berühmte Städel Museum und lernen in einer sehr spannenden Führung die Werke aus Max Beckmanns Frankfurter Zeit kennen.

Live-Steram-Führung aus dem DHM

Dezember 2020

Beethoven | Freiheit

Ludwig van Beethoven wird am 17. Dezember 2020 250 Jahre alt. Er gilt als Revolutionär, der nicht nur um Freiheit auf dem Gebiet der Tonkunst rang, sondern auch für die Ideale der Französischen Revolution eintrat. Im Jubiläumsjahr 2020 holt das Deutsche Historische Museum den Komponisten zurück in seine Zeitumstände: Über Etappen der Beethoven-Rezeption im SED-Regime, der NS-Diktatur und im Kaiserreich führt der Themenpfad zu den Kernthemen im Leben und Werk des Komponisten – Aufklärung und Revolution, Befreiung und Restauration, Liebe und Leiden.

Live-Stream-Führung aus dem DHM

12. + 19. November 2020

Von Luther zu Twitter. Medien und politische Öffentlichkeit.

Die Ausstellung „Von Luther zu Twitter. Medien und politische Öffentlichkeit“ spannt den Bogen von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart. Ausgehend vom Buchdruck und seiner Bedeutung für die Reformation werden das Zeitungswesen des 19. Jahrhunderts, die besondere Rolle des Rundfunks in den 1920er bis 1940er Jahren und die des Fernsehens der ersten Nachkriegsjahrzehnte beleuchtet. Die Kontinuitäten und Brüche eines immer auch medial bewegten Strukturwandels der Öffentlichkeit – zwischen Repression und Emanzipation – werden dabei bis in die heutigen Entwicklungen verfolgt.

Das Interesse an der Live-Stream-Führung war so hoch, dass wir gleich zweimal im Live-Stream in die Ausstellung besucht haben. Herzlichen Dank an das Team der Bildung und Vermittlung für diese und die anderen fantastischen Führungen!