Natur ist ein schillernder und politisch aufgeladener Begriff. Was wird darunter verstanden? Wie hat sich dieses Verständnis im Spannungsfeld von Glaube, Biologie und Macht verändert? Im Zentrum der Ausstellung steht die Frage, wie und warum sich die Vorstellungen von Natur gewandelt haben. Behandelt werden Beispiele aus 800 Jahren deutscher Geschichte. Der historische Bogen reicht von den Schriften der Äbtissin Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert bis zum Entstehen der Umweltpolitik in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts.

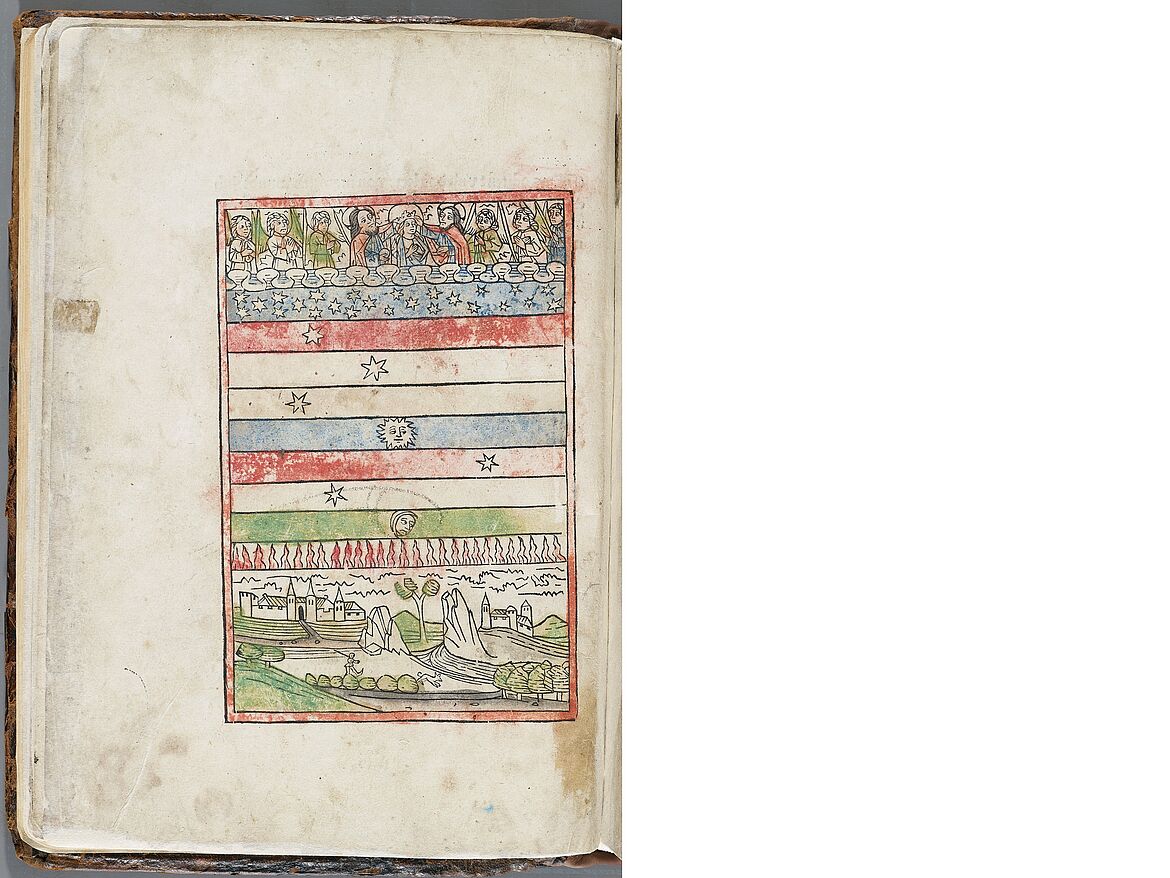

Miniatur zur gedeihenden und versiegenden Grünkraft aus „Liber divinorum operum“ der Hildegard von Bingen, vierte Vision, Rheinisches Skriptorium, zweites/drittes Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts

© Biblioteca Statale di Lucca