„Mit Bundschuh und Heugabel gegen die Tyrannen“

500 Jahre deutscher Bauernkrieg – Eine Ausstellung zum Jubiläum in der DHM-Bibliothek

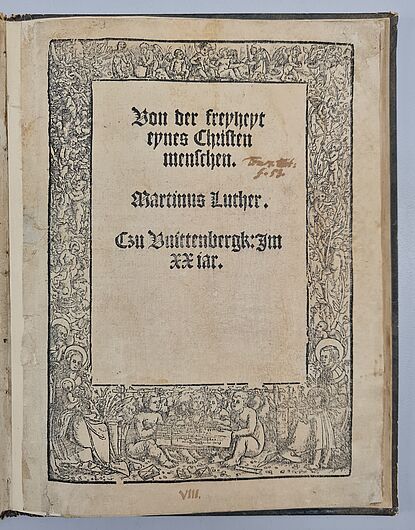

Zu Beginn des 16. Jh. ist das Leben der deutschen Bevölkerung durch ein Leben in einem Drei-Stände-System sowie der Reformationsbewegung um Martin Luther geprägt. Die zahlenmäßig größte Gruppe des Systems – die der Bauern – finanziert durch steuerliche und materielle Abgaben das Leben von Adel und Klerus, hat im Gegensatz dazu aber selbst nicht genug für den eigenen Lebensunterhalt und durch die Leibeigenschaft nahezu keinerlei politische Rechte. Zusätzlich bedrohen wetterbedingte Missernten und schwere Krankheiten ihre Existenz. Mit dem Wenigen was übrigbleibt sollen sie sich darüber hinaus die Erlassung ihrer Sünden bei der Geistlichkeit erkaufen. Gerade dieser unbiblische Ablasshandel der katholischen Kirche wird 1517 in den von Martin Luther veröffentlichten 95 Thesen stark kritisiert. 1520 sorgt seine neue Denkschrift Von der Freyheit eynes Christenmenschen für weiteren revolutionären Zündstoff. Das gemeine Volk fühlt sich durch seine darin enthaltene Aussage „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan“ dazu ermuntert, die eigene Lebenssituation in Frage zu stellen und gegen diese – wenn es sein muss auch mit Waffengewalt – aufzubegehren.

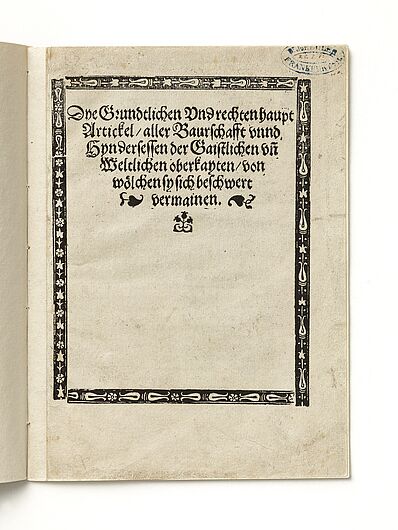

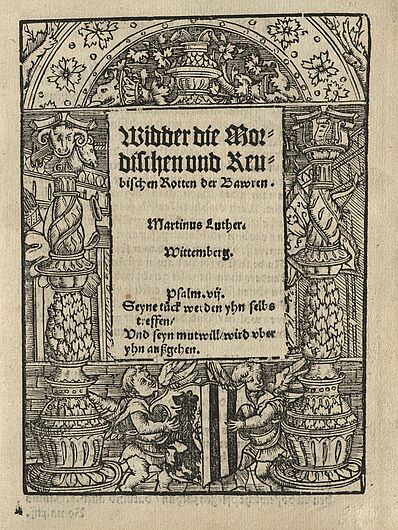

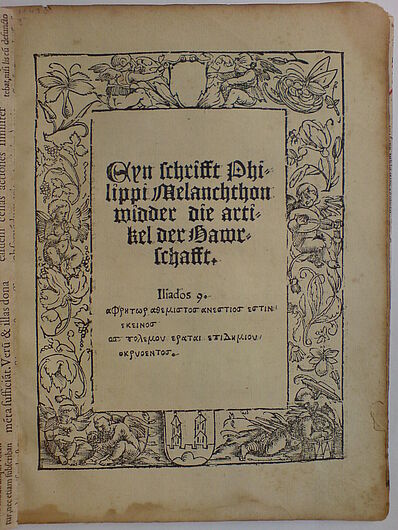

Nur leider wurde Luther an dieser Stelle falsch verstanden. Die von ihm beschriebene Freiheit eines Christen bezieht sich auf dessen Befreiung von seiner Sündhaftigkeit durch die Vergebung Gottes – allerdings erst in einem Leben nach dem Tod. Obwohl Luther das Schicksal der Bauern nicht unberührt lässt, sieht er das Leben im Ständemodell dennoch als von Gott gegeben an und ermuntert zum Gehorsam gegenüber den weltlichen Fürsten. Als Folge von gegensätzlichen Auslegungen anderer Reformatoren drängen die Bauern auf die Einsetzung des göttlichen Rechts und verfassen 1525 Zwölf Artikel mit Forderungen, die ihr Leben erheblich verbessern sollen. Sie verlangen darin die Abschaffung der Leibeigenschaft, das Recht auf Jagd, Fischerei und Nutzung des Waldes, sowie die Reduzierung der Frondienste. Außerdem möchten sie ab sofort selbst den örtlichen Pfarrer frei wählen. Da sich Adel und Klerus kompromisslos zeigen, kommt es in nur kurzer Zeit zu kriegerischen Auseinandersetzungen, in denen die Bauern – zusammengeschlossen in sogenannten Haufen – Burgen und Klöster überfallen und plündern. Der Bauernkrieg zieht vom Elsass über Schwaben und Franken bis nach Thüringen. Auch in der Schweiz und in Österreich kommt es zu Gefechten. Vor allem die laienhafte Ausrüstung und die Unerfahrenheit im Krieg begünstigen den Misserfolg der Bauern. Ihr unorganisiertes Vorgehen und die zu Waffen umgearbeiteten landwirtschaftlichen Geräten können auf Dauer den Heeren der Adligen nicht standhalten. Bis zu 75.000 Bauern verlieren in dieser Zeit ihr Leben. Diejenigen, die überleben, erhalten strenge Strafen, werden von ihren letzten Rechten enteignet und müssen Schadensersatz leisten. Zudem werden mehr als 1.000 Burgen und Schlösser in nur zwei Jahren schwer oder ganz zerstört. Trotz der Niederlage der Bauern gibt es aber auch positive Entwicklungen. Einige Landesfürsten lassen sich auf Verträge ein, um den Forderungen der Bauern wenigstens in einem gewissen Umfang entgegenzukommen.

Die Nachwirkung des deutschen Bauernkriegs spüren wir bis heute. Beginnend mit zeitgenössischen Schriften wird anhalten, vor allem in Verbindung mit Jubiläen, über dieses Ereignis publiziert. Zudem ist er eine Quelle für deutsches Kunst- und Kulturgut. So werden besondere Akteure des Bauernkriegs zu Titelfiguren in literarischen Werken namhafter Schriftsteller. Künstler lassen in Gemälden und Grafiken das damalige Zeitgeschehen wiederaufleben. Historiker und Gesellschaftskritiker befassen sich bis heute mit den Auswirkungen der sozialen Bewegung der Bauern im Mittelalter und bewerten diese unter anderen Blickwinkeln neu. Schließlich halten zahlreiche Museen, wie z.B. das Panoramamuseum am Kyffhäuser und Einrichtungen mit temporären Schwerpunktausstellungen, die Erinnerungskultur an eines der bedeutendsten Ereignisse in der deutschen Geschichte am Leben. Die Vitrinenausstellung in der DHM-Bibliothek möchte anlässlich des 500jährigen Jubiläums des Bauernkrieges im Jahr 2025 seinen Teil dazu beitragen.

Idee und Auswahl: Charlotte Lenz

Martin Luther: Von der freyheyt eynes Christenmenschen

Wittenberg: [Lotter], 1520 | R 57/8125

Dye Grundtlichen Vnd rechten haupt Artickel aller Baurschafft

[Augsburg]: [Ramminger], 1525 | R 56/4870

Martin Luther: Widder die Mordischen vnd Reubischen Rotten der Bawren

[Leipzig]: [Stöckel], [1525] | R 98/1812

Philipp Melanchthon: Eyn Schrifft Philippi Melanchthon widder die Artikel der Bawrschafft

[Wittenberg]: [Rhau-Grunenberg], [1525] | R 08/795

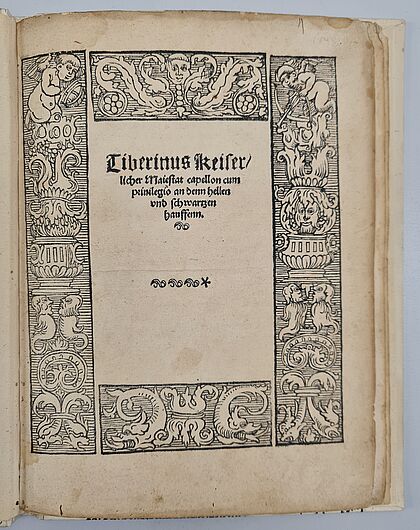

Johannes Matthias Beuschel: Tiberinus Keiserlicher Maiestat capellon cum privilegio an denn hellen vnd schwartzen hauffenn

[Speyer]: [Eckhart], 1525 | R 55/919

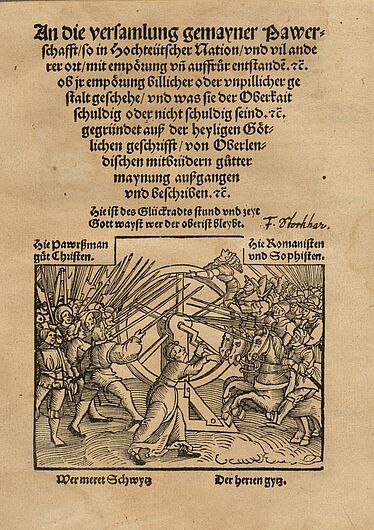

An die Versamlung gemayner Pawerschafft

[Nürnberg]: Höltzel, [1525] | R 01/663

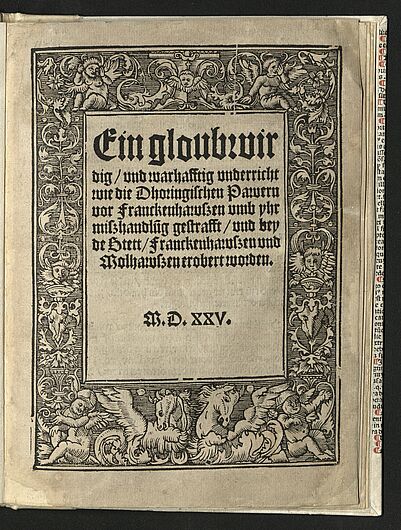

Ein gloubwirdig vnd warhafftig vnderricht wie die Dhoringischen Pawern vor Franckenhawszen

Dresden: Emserpresse, 1525 | R 01/662

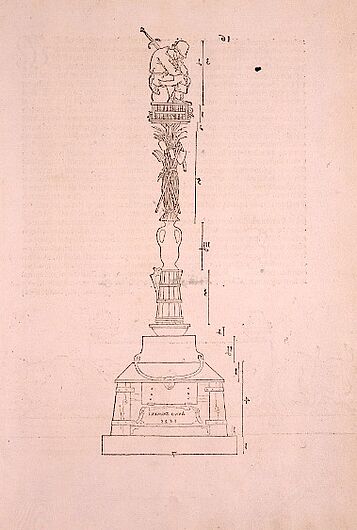

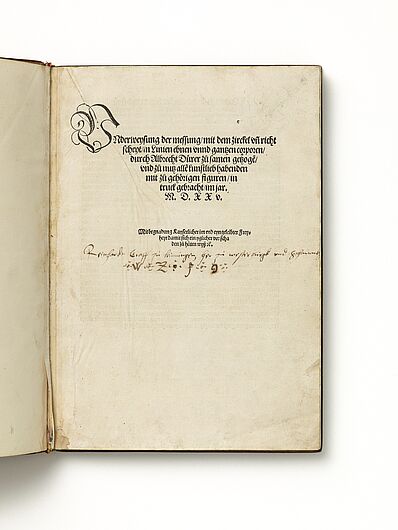

Albrecht Dürer: Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt, in Linien ebnen unnd gantzen corporen

[Nürnberg]: [H. Andreae], 1525 | RA 96/793

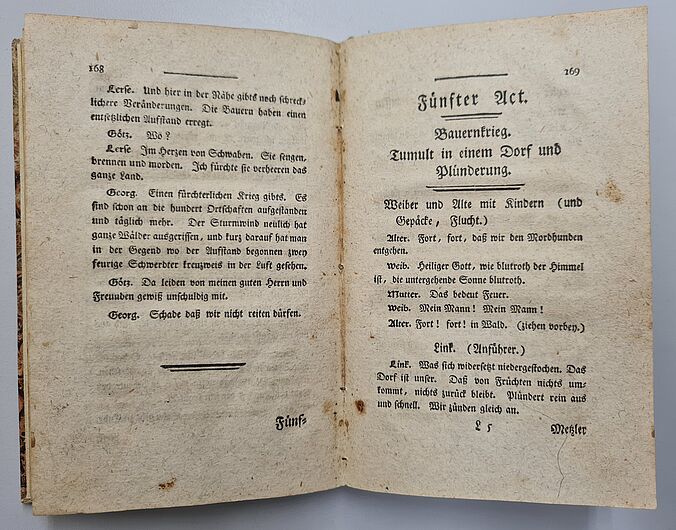

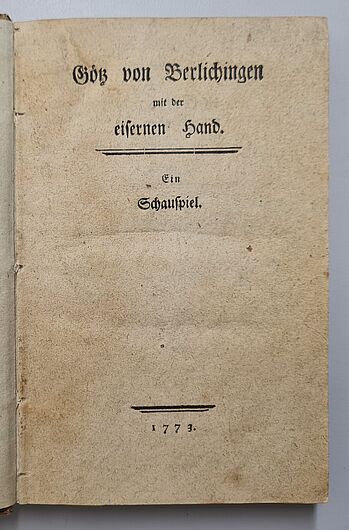

Johann Wolfgang von Goethe: Götz von Berlichingen

[Darmstadt]: [Merck], 1773 | R 92/2768

Gerhart Hauptmann: Florian Geyer

Berlin: S. Fischer Verlag, 1896 | R 63/2230

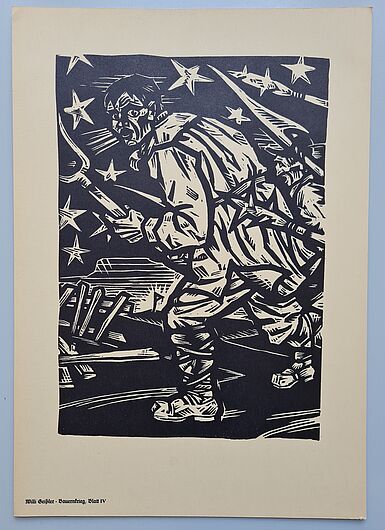

Wilhelm Geißler: Bauernkrieg 6 Originalschnitte, Exemplar Nr. 56

Köln: Woensampresse, 1926 | RB 69/733

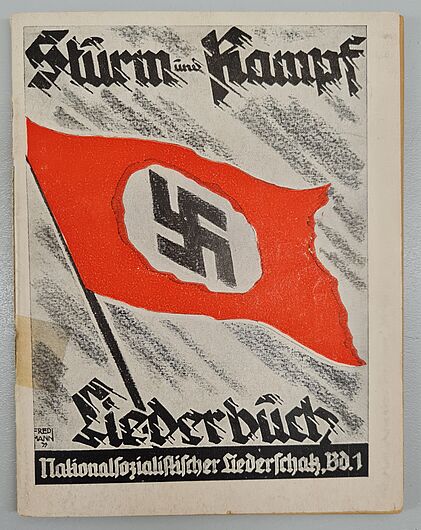

Sturm- und Kampf-Liederbuch

Berlin: Verlagsanstalt Paul Schmidt, [um 1933] | G 2739

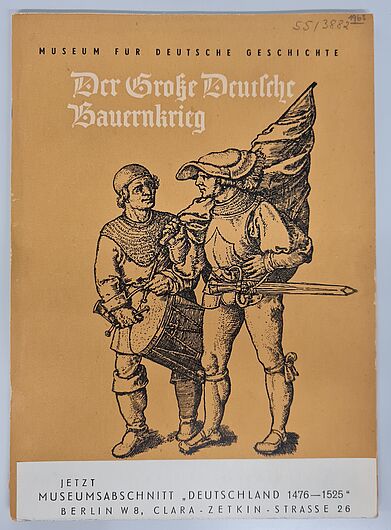

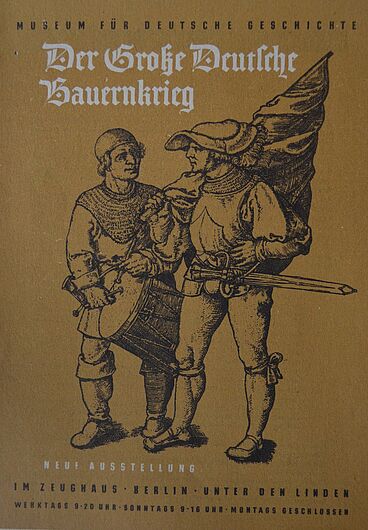

Museum für Deutsche Geschichte: Der große Bauernkrieg – Kleiner Katalog

Berlin: [o.A.], 1955 | 55/3882<1963>

Museum für Deutsche Geschichte: Handzettel

DHM Hausarchiv | Amtliche Drucksache des MfDG

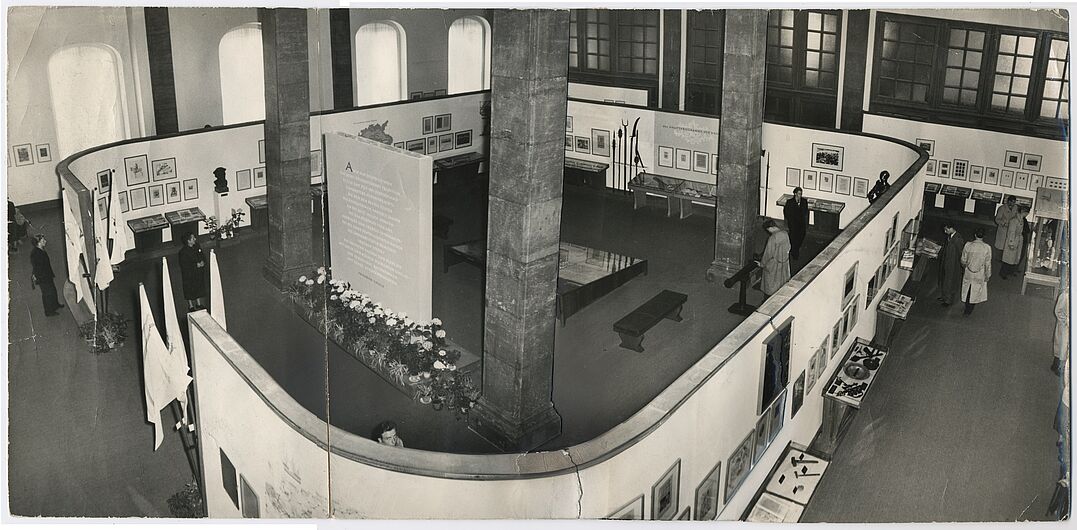

Museum für Deutsche Geschichte: Panorama zur Ausstellung „Der große Bauernkrieg“

DHM Fotografische Sammlung | F 56/80