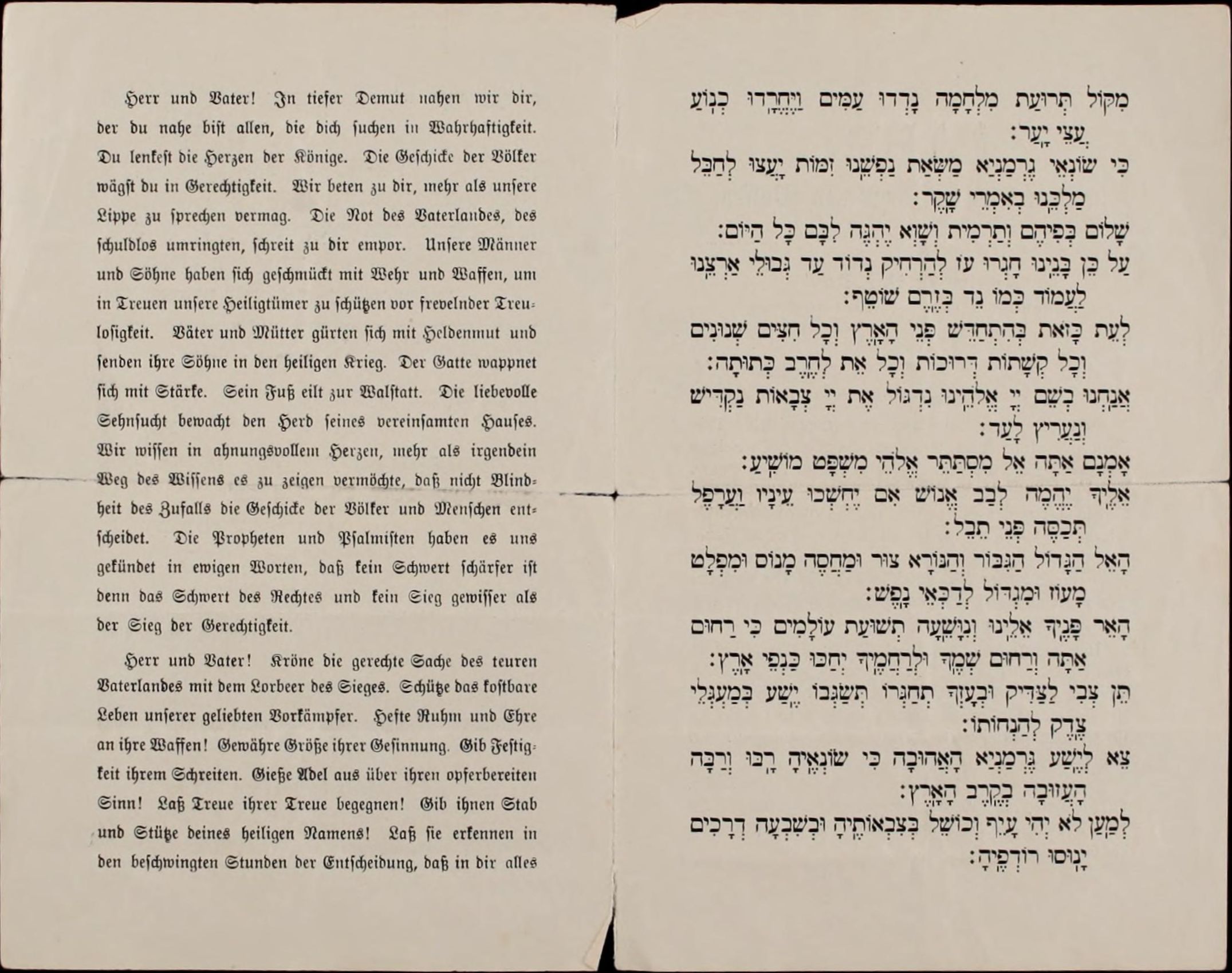

„Herr und Vater! Kröne die gerechte Sache des teuren Vaterlandes mit dem Lorbeer des Sieges. Schütze das kostbare Leben unserer geliebten Vorkämpfer. Hefte Ruhm und Ehre an ihre Waffen“, heißt es in der „Fürbitte für den Sieg der deutschen Waffen“ des Rabbiners Nehemias Anton Nobel, der während des Ersten Weltkriegs Seelsorger der Garnison Frankfurt am Main war. Doch die Begeisterung von Juden für den militärischen Einsatz im Dienste ihres Heimatlands lässt sich nicht erst ab 1914 nachweisen.

Zulassung zur Wehrpflicht

In Österreich durften Juden bereits ab 1788 Wehrdienst leisten, kurz danach wurde die Wehrpflicht auf das gesamte habsburgische Reich ausgedehnt. Frankreich folgte wenig später. Nachdem die Nationalversammlung Juden 1791 die bürgerliche Gleichstellung zusicherte, wurde mit dem „Levée en Masse“ 1793 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, die nun auch Juden zum Dienst an der Waffe verpflichtete. In Preußen folgte die Einbeziehung in den Militärdienst erst 1814 im Zuge der allgemeinen Wehrpflicht. Zugleich vollendete diese Entwicklung die gesellschaftliche Gleichstellung und begünstigte die Herausbildung eines selbstbewussten jüdischen Großbürgertums, dem zahlreiche Intellektuelle entsprangen, die die Wissenschaft und Künste bereicherten.

Dennoch bedeutete die Zulassung von Juden zum Wehrdienst keine automatische Anerkennung des Judentums. In Frankreich galten Juden als gleichberechtigt, doch die jüdische Gemeinschaft als solche widersprach der Vorstellung der Revolutionäre und deren Idealbild des modernen Staatsbürgers, der als gleicher unter vielen einzig der Nation und nicht länger religiösen Gemeinschaften treu ergeben sein sollte. Auch im christlich geprägten Preußen des 19. Jahrhunderts erlebten Juden Benachteiligungen. Im Gegensatz zu Österreich, wo es selbst jüdische Generäle gab, wurde in Preußen lediglich ein Jude, Meno Burg, in den Rang eines Stabsoffiziers berufen.

Erster Weltkrieg

„Liebt nächst Gott das Vaterland!“ lautete der Aufruf, den deutsche Rabbiner mit Kriegsbeginn 1914 in ihren Gemeinden publik machten und in der Tat unterschied sich die Euphorie, mit der sich junge Männer freiwillig zum Dienst meldeten, nicht von der in der deutschen Mehrheitsgesellschaft anzutreffenden Kriegsbegeisterung. Knapp 100.000 Juden kämpften zwischen 1914 und 1918 für die deutsche Armee, davon rund 77.000 direkt an der Front. 12.000 von ihnen bezahlten diesen Einsatz mit dem Leben. Anders als bei früheren Militäreinsätzen wurden jüdische Leistungen im deutschen Militär dieses Mal honoriert, mehr als 20.000 erhielten Beförderungen und 30.000 wurden Auszeichnungen verliehen.

In Anbetracht dieser Zahlen überrascht es nicht, dass alsbald auch die jüdische Militärseelsorge ein wichtiges Thema für das deutsche Heer wurde. Während in Österreich Feldrabbiner bereits fest etabliert waren, hatte Deutschland bis dato noch keine derartigen Positionen vorgesehen. Erst im September 1914 durften die ersten Rabbiner als Seelsorger für jüdische Soldaten aktiv werden. Deren Beteiligung erfolgte anfänglich ausschließlich auf freiwilliger Basis und wurde oftmals noch von offizieller Seite hinausgezögert. Selbst eine Aufwandsentschädigung wurde ihnen erst ab 1915 gezahlt und auch diese lediglich aus „Billigkeitsrücksichten“ und nicht, weil ihnen für eine Tätigkeit eine Entlohnung zustünde. Nichtsdestotrotz dienten zwischen 1914 und 1918 knapp 30 Feldrabbiner an der Front, die sich optisch nur durch den an einer Kette getragenen Davidstern von den christlichen Militärseelsorgern unterschieden. Zu ihnen gehörte auch Leo Baeck, der regelmäßig Berichte über seine Erfahrungen an der Front verfasste, die unter anderem in der Allgemeinen Zeitung des Judentums abgedruckt wurden. Eine Woche nach seinem Eintreffen an der Front beschrieb er am 27. September 1914 die logistischen Herausforderungen, denen er sich gegenübersah: „Die Linien des Gebiets, das der Feldgeistliche amtlich zu verwalten hat, erstrecken sich nach verschiedenen Richtungen, über 40 bis 70 Kilometer, über oft sehr schwierige Wege hin.“ Unter diesen Voraussetzungen mussten die Feldrabbiner dann auch die unmittelbar bevorstehenden Hohen Feiertage vorbereiten. Vor Jom Kippur erging der Befehl, dem es auf Anordnung des Kaisers genauestens Folge zu leisten galt, dass alle jüdischen Soldaten, die nicht in Gefechte verwickelt waren, sich zum Gottesdienst hinter der Front einzufinden hatten. An Orten, in denen keine Synagogen zu finden waren, sollten christliche Kirchen für diesen Zweck bereitgestellt werden. In zahlreichen Tagebucheinträgen und Memoiren schildern jüdische Soldaten bewegt, wie sie diese Gottesdienste (oftmals in Anwesenheit der lokalen Pfarrer und unterstützt durch christliche Offiziere) erlebten. Auch Leo Baeck hielt den Gottesdienst an Jom Kippur nicht in einer Synagoge, sondern in Notre Dame in Chauny, einer katholischen Kirche, ab. Auch Beerdigungen fanden in den darauffolgenden Wochen und Monaten interkonfessionell statt, da die Gefallenen in der Regel nicht in Einzelgräbern sondern gemeinsam begraben wurden und Feldrabbiner zusammen mit evangelischen und katholischen Geistlichen dem Trauerzuge folgten und am Grab sprachen. In diesen Momenten erfuhren jüdische Soldaten Anerkennung und wurden als vollwertige Kameraden angesehen.

Diskriminierung

Umso demütigender empfanden die Soldaten nach dieser erlebten Akzeptanz und Unterstützung ihres Glaubens die für 1916 anberaumte „Judenzählung“. Auch die am 5. Dezember 1916 im Hotel des Boulevards in Brüssel tagende Feldrabbiner-Konferenz verurteilte die „Judenzählung“ und vermutete, dass sie noch lange unselige Nachwirkungen zeigen würde. Daran änderte auch die Tatsache, dass der Zählerlass nachträglich vom Kriegsminister Hermann von Stein (1854-1927) zurückgenommen wurde, nichts. Offen gab er zu, dass „das Verhalten der jüdischen Soldaten und Mitbürger während des Krieges keine Veranlassung zu der Anordnung meines Herrn Vorgängers gegeben hat“. Trotzdem sahen sich die ehemaligen Soldaten nach Kriegsende unzähligen antisemitischen Diffamierungen ausgesetzt, die von dem Vorwurf der Wehrdienstverweigerung bis hin zu dem der Wehrkraftzersetzung reichten und im Rahmen der „Dolchstoßlegende“ die Schuld an dem verlorenen Weltkrieg unverhohlen bei „den Juden“ suchten.

Als Gegenbewegung zu dieser aggressiven Verleumdung schlossen sich 1920 mehrere Soldatenbünde aus verschiedenen Städten im „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten“ (RjF) zusammen, dem durchschnittlich 30 bis 40.000 Mitglieder angehörten. In seiner Publikation „Der Schild“ berichtete er regelmäßig über antisemitische Vorkommnisse als auch die vom Reichbund initiierten Aktionen, um diese Propaganda zu kontern und die von ihm organisierten Gedenkveranstaltungen zu Ehren der im Krieg gefallenen. Selbst 1935 bemühte der RjF sich noch, den im März proklamierten Ausschluss von Juden aus der Wehrmacht rückgängig zu machen. Das Ansinnen des RjF scheiterte und nach Verabschiedung der „Nürnberger Gesetze“ wurde eine zentrale Stelle für Auswanderung eingerichtet, die den Mitgliedern bei der Emigration behilflich sein sollte. Seine Auflösung erfolgte unmittelbar nach den Novemberpogromen. Die während der Pogrome inhaftierten ehemaligen jüdischen Soldaten wurden zwar als frühere Frontkämpfer oftmals rasch entlassen – jedoch wurde ein Großteil von ihnen, sofern ihnen nicht mehr rechtzeitig die Flucht gelang, später erneut festgenommen, deportiert und im Holocaust ermordet.

![[Leo Baeck im Kreise unbekannter Soldaten] [Leo Baeck im Kreise unbekannter Soldaten]](/lemo/fileadmin/medien/lemo/images/f3356.jpg)