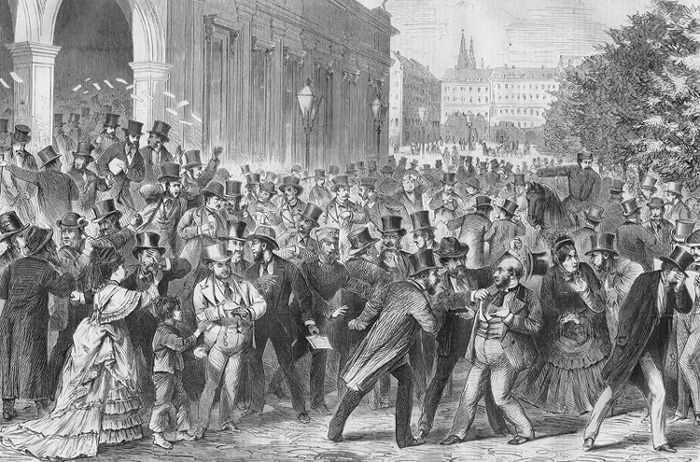

Nach der Reichsgründung 1871 erlebten die deutsche Wirtschaft einen regelrechten Wachstumsschub. Die Schaffung eines einheitlichen Marktes, eine wirtschaftsliberale Gesetzgebung und nicht zuletzt die französischen Reparationszahlungen infolge des Deutsch-Französischen Krieges bewirkten einen scheinbar ungebremsten Fortschrittsoptimismus und förderten die rasant ansteigende Konjunktur. Während der "Gründerzeit" erreichten Aktienkurse und Investitionen bis dahin ungekannte Höhen, bis die Spekulationsblase im so genannten Gründerkrach platzte: Verunsichert von Gerüchten einer in Paris bevorstehenden Börsenpanik veräußerte die österreichische Creditanstalt Ende April 1873 in einer Blitzaktion 20 Millionen Gulden in Wertpapieren. Wenige Tage später, am 9. Mai 1873, meldete ein angesehenes Wiener Kommissionshaus Insolvenz an. Allein 120 Firmen gingen in Österreich-Ungarn an diesem Tag in Konkurs. Die Aktienkurse stürzten von durchschnittlich 180 auf zehn Gulden, die Wiener Börse brach zusammen. Im Sommer 1873 erfasste die Krise London und New York, im Oktober 1873 erreichte sie auch Berlin.

- 1815

- 1816

- 1817

- 1818

- 1819

- 1820

- 1821

- 1822

- 1823

- 1824

- 1825

- 1826

- 1827

- 1828

- 1829

- 1830

- 1831

- 1832

- 1833

- 1834

- 1835

- 1836

- 1837

- 1838

- 1839

- 1840

- 1841

- 1842

- 1843

- 1844

- 1845

- 1846

- 1847

- 1848

- 1849

- 1850

- 1851

- 1852

- 1853

- 1854

- 1855

- 1856

- 1857

- 1858

- 1859

- 1860

- 1861

- 1862

- 1863

- 1864

- 1865

- 1866

- 1867

- 1868

- 1869

- 1870

- 1871

- 1872

- 1873

- 1874

- 1875

- 1876

- 1877

- 1878

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

- 1884

- 1885

- 1886

- 1887

- 1888

- 1889

- 1890

- 1891

- 1892

- 1893

- 1894

- 1895

- 1896

- 1897

- 1898

- 1899

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

- 1904

- 1905

- 1906

- 1907

- 1908

- 1909

- 1910

- 1911

- 1912

- 1913

- 1914

- 1915

- 1916

- 1917

- 1918

- 1919

- 1920

- 1921

- 1922

- 1923

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1929

- 1930

- 1931

- 1932

- 1933

- 1934

- 1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

Durch die europäischen und amerikanischen Ereignisse misstrauisch geworden, verkauften auch immer mehr deutsche Anleger aus Angst vor Verlusten ihre Wertpapiere und Anleihen. Aufgrund der entstandenen Geldknappheit am Kapitalmarkt folgte ein weitreichender Zusammenbruch von Börsen-, Aktien- und Spekulationsunternehmen. Von 843 nach 1870 neu gegründeten Aktiengesellschaften standen 1874 bereits 120 in Liquidation, 37 hatten Konkurs angemeldet. Einige Börsianer führten die Wirtschaftskrise auf die gerade abgeschlossenen französischen Reparationsleistungen zurück. Tatsächlich aber lagen die Gründe des Zusammenbruchs neben den zügellosen Börsenspekulationen vor allem in der sprunghaften Ausdehnung der Produktionskapazitäten und der immer weiter steigenden Produktion während der Gründerzeit. Dieser Überproduktion folgte ein Rohstoff-, Waren- und Konsumgüterüberangebot, das zu einem deutlichen Preisverfall und damit sinkenden Gewinnaussichten für die Anleger führte. Neuinvestitionen nahmen spürbar ab, bereits investiertes Kapital wurde abgezogen. Das gleichzeitige Überangebot auf den Weltmärkten verringerte die Möglichkeit, durch Export die eigene Überproduktion im Ausland abzusetzen. Ferner drängten preisgünstigere Importe nach Deutschland und verkleinerten so den nationalen Absatzmarkt für heimische Produkte. Den Druck auf die inländischen gewerblichen und landwirtschaftlichen Produktionspreise versuchte Reichskanzler Otto von Bismarck ab 1879 mit einer Schutzzollpolitik für Industrie und Landwirtschaft zu begegnen. Solche protektionistische Maßnahmen ergriffen auch andere Industrieländer.

Der Gründerkrach leitete eine wirtschaftliche Konsolidierung in Deutschland ein, ohne allerdings den Industrialisierungsprozess nachhaltig zu unterbrechen: Nach der Phase der überhitzten Konjunktur und einer Zeit des fortwährenden wirtschaftlichen Aufschwungs wurden die in den vorangegangenen Jahren überhöhten Wachstumsraten lediglich ausgeglichen. Fallende Aktienkurse bedeuteten meist eine Angleichung an den tatsächlichen Wert von Aktiengesellschaften. Bis 1879 verzeichnete das Nettoinlandsprodukt, dessen Steigerung 1872 noch bei acht Prozent lag, kein Wachstum oder gar eine rückläufige Entwicklung. Besonders stark waren Schwerindustrie, Maschinenbau und Baugewerbe von der Stagnation betroffen. Der Roheisenverbrauch sank zwischen 1874 und 1879 um über 50 Prozent, Massenentlassungen waren die Folge. Die Hauptleidtragenden der Krise waren das mittelständische Bürgertum mit Einnahmen aus Aktienvermögen und die Entlassenen. Erwerbslosigkeit, Proletarisierung und Urbanisierung rückten die soziale Frage in den Mittelpunkt der Politik. Die meisten Arbeitnehmer lebten in so genannten Mietskasernen, formierten sich in der "Arbeiterbewegung" und protestierten gegen die desolate soziale Lage. Deren Besserung sollte durch die "Sozialgesetzgebung" erreicht werden. Andere wie der Berliner Journalist Otto Glagau (1834-1892) machten Juden für die anhaltende wirtschaftliche Krise verantwortlich und schürten mit populistischem Antisemitismus antijüdische Stimmungen. Viele sahen einen Ausweg aus der unmittelbaren Depression nur in der Auswanderung nach Amerika.

Eine weitere Folge der Gründerkrise war die Bildung von Interessensgruppen unterschiedlicher Art. Unternehmer schlossen sich in Arbeitgeberverbänden zusammen, um ihre wirtschaftlichen Interessen gegenüber der Regierung stärker vertreten zu können. Zahlreiche Arbeitnehmer sammelten sich hingegen in Arbeitnehmerorganisationen. Erste Anzeichen zur Überwindung der Wirtschaftskrise zeigten sich ab 1879 in einer verhaltenen Belebung der Wirtschaftstätigkeit, die vor allem vom steigenden Export in die USA getragen wurde.

Innenpolitik

- Sozialgesetzgebung

- Die Reformzeit um 1900

- Kulturkampf

- Sozialistengesetz

- Arbeiterbewegung

- Arbeiterfrage und Streikbewegung

- Frauenbewegung

- Frauenwahlrecht

- Die proletarische Frauenbewegung

- Die konservative Frauenbewegung

- Allgemeiner Deutscher Frauenverein (ADF)

- Parteien und Wahlrecht

- Allgemeiner Deutsche Arbeiterverein (ADAV)

- Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP)

- Gothaer Einigungskongress

- Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP)

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Christlich-Soziale Arbeiterpartei (CSA)

- Deutsche Zentrumspartei (Zentrum)

- Nationalliberale Partei

- Liberale Vereinigung

- Deutsch-Freisinnige Partei

- Liberale Reichspartei

- Deutsche Fortschrittspartei

- Freisinnige Volkspartei

- Freisinnige Vereinigung

- Deutsche Volkspartei

- Fortschrittliche Volkspartei

- Deutschkonservative Partei

- Deutschsoziale Reformpartei (DSRP)

- Freikonservative Partei

- Deutsche Reformpartei (DRP)

- Deutschsoziale Partei (DSP)

- Deutschvölkische Partei (DvP)

- Daily-Telegraph-Affäre

- Attentate auf Kaiser Wilhelm I.

- Flottenverein

- Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband (DHV)

- Der Orden Pour le Mérite

- Die Zabern-Affäre

Außenpolitik

- Emser Depesche

- Bismarcks Bündnissystem

- Berliner Kongress 1878

- Marokko-Krise 1905/06

- Marokko-Krise 1911

- Kolonialpolitik

- Statistische Angaben zu den deutschen Kolonien

- Tigergabel

- Boxeraufstand

- Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika

- Herero-Krieg 1904

- Widerstand der Nama

- Die Kolonie Deutsch-Ostafrika

- Maji-Maji-Krieg

- Die deutsche Kolonie Kamerun

- Die deutsche Kolonie Togo

- Flottenbau