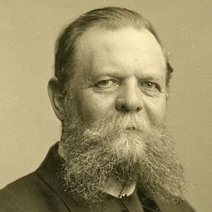

Auf dem Magdeburger Parteitag der Deutschsozialen Reformpartei im Oktober 1900 hatten zahlreiche Mitglieder um den antisemitischen Reichstagsabgeordneten Max Liebermann von Sonnenberg ihren Austritt aus der Partei erklärt. Die Deutschsoziale Partei (DSP), zu der sie sich zusammenschlossen, hatte ihre organisatorischen Hochburgen vor allem in ländlichen Gebieten Nord- und Westdeutschlands sowie in Hamburg. Bei der Reichstagswahl am 16. Juni 1903 kamen fast dreiviertel ihrer Wähler vom Land. Im Gegensatz zur Deutschen Reformpartei (DRP) besaß die DSP einen engen Kontakt zum Bund der Landwirte (BdL), zur Christlich-Sozialen Arbeiterpartei unter Adolf Stoecker und zur Deutschen Mittelstandsvereinigung. Mit deren Abgeordneten bildeten die DSP nach der Reichstagswahl 1903 eine gemeinsame Fraktion - die Wirtschaftliche Vereinigung. Ein Zusammengehen mit den Antisemiten der Deutschkonservativen und dem rechten Flügel der Nationalliberalen Partei scheiterte allerdings.

- 1815

- 1816

- 1817

- 1818

- 1819

- 1820

- 1821

- 1822

- 1823

- 1824

- 1825

- 1826

- 1827

- 1828

- 1829

- 1830

- 1831

- 1832

- 1833

- 1834

- 1835

- 1836

- 1837

- 1838

- 1839

- 1840

- 1841

- 1842

- 1843

- 1844

- 1845

- 1846

- 1847

- 1848

- 1849

- 1850

- 1851

- 1852

- 1853

- 1854

- 1855

- 1856

- 1857

- 1858

- 1859

- 1860

- 1861

- 1862

- 1863

- 1864

- 1865

- 1866

- 1867

- 1868

- 1869

- 1870

- 1871

- 1872

- 1873

- 1874

- 1875

- 1876

- 1877

- 1878

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

- 1884

- 1885

- 1886

- 1887

- 1888

- 1889

- 1890

- 1891

- 1892

- 1893

- 1894

- 1895

- 1896

- 1897

- 1898

- 1899

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

- 1904

- 1905

- 1906

- 1907

- 1908

- 1909

- 1910

- 1911

- 1912

- 1913

- 1914

- 1915

- 1916

- 1917

- 1918

- 1919

- 1920

- 1921

- 1922

- 1923

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1929

- 1930

- 1931

- 1932

- 1933

- 1934

- 1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

Inhaltlich positionierte sich die DSP vor allem gegen die linksliberalen Parteien und die Sozialdemokraten. Mit antikapitalistischen, antiliberalen und antisemitischen Äußerungen versuchte die DSP nicht nur den Mittelstand anzusprechen, sondern vor allem auch die Arbeiterschaft. Neben sozialreformerischen Forderungen wurde im Parteiprogramm von 1905 insbesondere der Kampf gegen das "stammfremde jüdische Volk" ausgerufen. Solche völkisch-rassistischen Parolen ergänzten die expansionistischen und wehrpolitischen Forderungen der DSP, die mit 5.000 bis 10.000 Mitgliedern allerdings nur eine Splitterpartei im Kaiserreich blieb.

Für die Reichstagswahl am 25. Januar 1907 beteiligte sich die DSP an dem von Reichskanzler Bernhard von Bülow inszenierten "nationalen" Wahlkampf gegen Sozialdemokraten und Zentrum. Beide Parteien hatten im Dezember 1906 den Nachtragshaushalt der Regierung abgelehnt, mit dem die Kosten für die Niederschlagung des Aufstandes der Herero und der Nama in Deutsch-Südwestafrika gedeckt werden sollten. Der Reichstag wurde aufgelöst. Im Gegensatz zur DRP konnten die Deutschsozialen bei den folgenden Wahlen deutlich zulegen: Sie steigerten sich von drei auf neun Mandate.

Nach dem Tod Liebermann von Sonnenbergs 1911 entwickelte sich die DSP immer mehr zu einer radikal-antisemitischen Gruppierung, wodurch ihre öffentliche Zustimmungsfähigkeit deutlich schwand. Bei der Reichstagswahl am 12. Januar 1912 konnte die DSP nur ein Mandat erreichen. Einen Ausweg aus der organisatorische Krise, in der die gesamte politische antisemitische Bewegung am Vorabend des Ersten Weltkriegs stand, führte im März 1914 zum Zusammenschluss der Deutschsozialen Partei mit der Deutschen Reformpartei zur Deutschvölkischen Partei.

Innenpolitik

- Sozialgesetzgebung

- Die Reformzeit um 1900

- Kulturkampf

- Sozialistengesetz

- Arbeiterbewegung

- Arbeiterfrage und Streikbewegung

- Frauenbewegung

- Frauenwahlrecht

- Die proletarische Frauenbewegung

- Die konservative Frauenbewegung

- Allgemeiner Deutscher Frauenverein (ADF)

- Parteien und Wahlrecht

- Allgemeiner Deutsche Arbeiterverein (ADAV)

- Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP)

- Gothaer Einigungskongress

- Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP)

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Christlich-Soziale Arbeiterpartei (CSA)

- Deutsche Zentrumspartei (Zentrum)

- Nationalliberale Partei

- Liberale Vereinigung

- Deutsch-Freisinnige Partei

- Liberale Reichspartei

- Deutsche Fortschrittspartei

- Freisinnige Volkspartei

- Freisinnige Vereinigung

- Deutsche Volkspartei

- Fortschrittliche Volkspartei

- Deutschkonservative Partei

- Deutschsoziale Reformpartei (DSRP)

- Freikonservative Partei

- Deutsche Reformpartei (DRP)

- Deutschsoziale Partei (DSP)

- Deutschvölkische Partei (DvP)

- Daily-Telegraph-Affäre

- Attentate auf Kaiser Wilhelm I.

- Flottenverein

- Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband (DHV)

- Der Orden Pour le Mérite

- Die Zabern-Affäre

Außenpolitik

- Emser Depesche

- Bismarcks Bündnissystem

- Berliner Kongress 1878

- Marokko-Krise 1905/06

- Marokko-Krise 1911

- Kolonialpolitik

- Statistische Angaben zu den deutschen Kolonien

- Tigergabel

- Boxeraufstand

- Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika

- Herero-Krieg 1904

- Widerstand der Nama

- Die Kolonie Deutsch-Ostafrika

- Maji-Maji-Krieg

- Die deutsche Kolonie Kamerun

- Die deutsche Kolonie Togo

- Flottenbau