Zahlreiche Feierlichkeiten begleiteten die deutsche Reichsgründung 1871. Für die Jüdinnen und Juden des neu gegründeten Deutschen Kaiserreichs war es jedoch ein besonderer Grund der Freude, denn nun endlich galt das „Gesetz, betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung“ in allen Teilen des Reiches. Nach zähem Ringen und Jahrhunderten der Unsicherheit erhielten Jüdinnen und Juden formaljuristisch die gleichen Rechte und Freiheiten, die bisher der christlichen Mehrheitsgesellschaft vorbehalten waren.

Die jüdische Emanzipation war ein langwieriger Prozess, geprägt von vielen Rückschlägen und Enttäuschungen. Zwar ist der Begriff „Juden-Emanzipation“ erst ab 1817 nachweisbar, doch die Bestrebungen begannen weitaus früher und forderten durch „Gleichstellung“ und eine „bürgerliche Verbesserung der Juden“ die Beendigung der rechtlichen, sozialen und religiösen Diskriminierungen. Erste Vorstöße, die Rechte der jüdischen Gemeinschaft zu stärken, entsprangen jedoch keineswegs selbstlosen Überlegungen, sondern waren geprägt von Erwägungen der Nützlichkeit. In Folge des Dreißigjährigen Krieges und der damit einhergehenden Verheerung ganzer Landstriche waren die Fürsten und Verwaltungen an einem raschen Wiederaufbau ihrer Wirtschaft interessiert. Das führte dazu, dass selbst in Regionen, die einst ihre jüdischen Gemeinden vertrieben und Aufenthaltsverbote erlassen hatten, die Wiederansiedlung von Jüdinnen und Juden in begrenzter Zahl erlaubt wurde.

Der Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm (1620-1688), gestattete 1671 50 aus Wien vertriebenen jüdischen Familien die Ansiedlung in seinem Herrschaftsgebiet – aber nur gegen eine Zahlung von Schutzgeld und unter der Auflage, dass sie Handel betrieben und kein Gotteshaus errichteten. Letzteres war bereits im Titel des Edikts verankert: „Edikt wegen aufgenommenen 50 Familien Schutzjuden, jedoch daß sie keine Synagoge halten”. Ungeachtet dieser Einschränkungen wurde Brandenburg-Preußen ab dem 17. Jahrhundert zu einem Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden, wo sich neben Berlin unter anderem Halberstadt zu einem Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit entwickelte.

1750 erließ Friedrich II. (1712-1786) das „Revidierte General-Privileg“, das die jüdische Gemeinschaft gemäß ihrem Wohlstand in fünf Kategorien einteilte. Den kleinsten, wohlhabendsten Teil der jüdischen Gemeinschaft in Preußen bildeten die „ordentlichen Schutzjuden“, denen gegen die Zahlung einer hohen Summe persönliche Privilegien zugesichert wurden, die sie von zahlreichen Beschränkungen befreiten und die ihre Niederlassung in Städten erlaubten. Für den Großteil der Jüdinnen und Juden blieben diese Privilegien weiterhin unerreichbar; sie mussten hohe Abgaben und Sondersteuern zahlen, konnten ihre Rechte nicht an ihre Kinder vererben und oftmals nur für die Dauer ihrer Anstellung im Ort verbleiben. Wie sehr bei all diesen Erwägungen die Staatseinnahmen und der wirtschaftliche Nutzen im Vordergrund standen, verdeutlicht ein Kabinettbefehl von Friedrich II. aus dem Jahre 1769. Er verpflichtete Juden dazu, beim Erhalt und der Vererbung eines Generalprivilegs oder eines Schutzbriefs sowie dem Erwerb von Immobilienbesitz zusätzlich für mehrere Hundert Taler Porzellan der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) zu kaufen. Diese Praxis des „Judenporzellans“, das nur mit hohen Verlusten weiterverkauft werden konnte, blieb bis 1788 in Kraft.

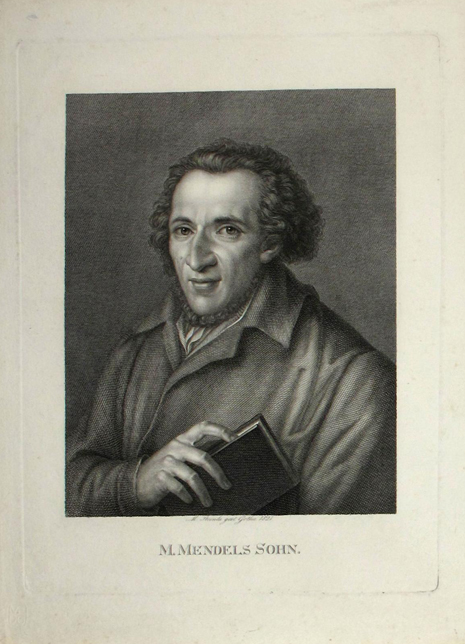

In diesen Zeitraum der utilitaristisch motivierten, also an Nützlichkeitserwägungen ausgerichteten Gesetzgebungen fiel das Werk des preußischen Juristen und Staatsrats Christian Wilhelm von Dohm (1751-1820) „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“. Bewegt durch seine Freundschaft zu Moses Mendelssohn (1729-1786), der als Vordenker der jüdischen Aufklärung („Haskala“) gilt, setzte er sich für die schrittweise Integration von Jüdinnen und Juden in die christliche Mehrheitsgesellschaft ein. Von Dohm betonte in seiner 1781 bis 1783 erschienenen Schrift den Vorteil und Nutzen für den Staat, der durch eine solche Eingliederung zu gewinnen sei und argumentierte ganz im Sinne seiner Zeitgenossen.

Eine Abkehr vom Nützlichkeitsgedanken fand erst in Folge der Französischen Revolution statt, nachdem die Französische Nationalversammlung 1791 die Gleichberechtigung der französischen Jüdinnen und Juden ausgerufen hatte. Mit der Besetzung der linksrheinischen Gebiete des Heiligen Römischen Reichs durch Napoleon wurde die rechtliche Gleichstellung auf die jüdischen Anwohnenden der betroffenen Regionen ausgeweitet. In den folgenden Jahrzehnten folgten mehrere deutsche Staaten diesem Beispiel. Im „Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen Staate“ gewährte Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) den preußischen Juden im März 1812 zahlreiche Rechte: Sie erhielten das Staats- und Gemeindebürgerrecht, das Wahlrecht, die Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit und durften akademische Berufe ergreifen. Der gehobene Staatsdienst blieb ihnen jedoch weiterhin verwehrt und Voraussetzung für die Zulassung zu den Universitäten war die Teilnahme am christlichen Religionsunterricht.

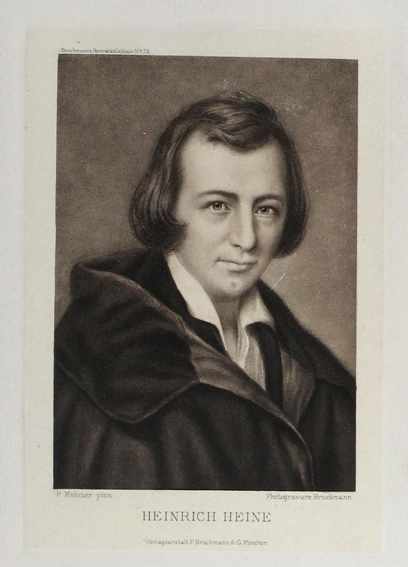

Diese kurze Phase der Öffnung war jedoch nicht von Dauer: Nur wenige Jahre nachdem die Staaten des Deutschen Bundes Jüdinnen und Juden erstmals staatsbürgerliche Rechte zugestanden hatten, zogen sie diese Zugeständnisse wieder zurück. In Würzburg begannen 1819 die „Hep-Hep-Unruhen“, bei denen es sich um gewalttätige Übergriffe auf jüdische Einzelpersonen und Gemeinden handelte. Die Gewaltausschreitungen, die unter anderem in der Hansestadt Lübeck zu Ausweisungen führten, breiteten sich rasch und pogromartig auf weitere Städte und sogar Metropolen wie Hamburg und Frankfurt am Main aus. Auch andernorts wurden Maßnahmen zurückgenommen und Jüdinnen und Juden ihrer Rechte beraubt. 1822 wurden alle Juden aus dem preußischen Staatsdienst entlassen und ihnen die Ausübung von Lehrberufen verboten. Diese Berufsverbote blieben bis 1850 bestehen und zwangen akkulturierte Juden zwischen der Arbeitslosigkeit und der Aufnahme von weiterhin geächteten Tätigkeiten wie Hausieren, Pfandleihe, Vieh- oder Trödelhandel zu wählen. Um eine wirtschaftliche Absicherung zu erhalten und ihre Karriere trotz der Verbote voranzutreiben, rangen sich einige Betroffene zur Taufe durch. Knapp 30.000 Personen taten es Heinrich Heine (1797-1856) gleich und wählten bis 1918 dieses „Entreebillet zur europäischen Kultur“ (Heine) – mit ganz unterschiedlichem Erfolg.

Erst die Revolution von 1848 führte zu einem Umdenken. Auch wenn die angestrebte Verfassungsreform scheiterte, ermöglichte die bürgerliche Revolution vielen Juden erstmals die aktive Beteiligung an der Politik und fand somit große Unterstützung in liberalen Kreisen. Der Jurist Gabriel Riesser (1806-1863) wurde in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt, übte das Amt des zweiten Vizepräsidenten aus und nutzte seine Position, um die jüdische Emanzipation voranzubringen. Die Bemühungen von Riesser und anderen jüdischen Mitstreitern erwiesen sich als erfolgreich. In der als Paulskirchenverfassung bekannt gewordenen Verfassung des Deutschen Reiches von 1849 legte Abschnitt „VI: Die Grundrechte des deutschen Volkes“ im Artikel V § 144 unmissverständlich fest: „Jeder Deutsche hat volle Glaubens- und Gewissensfreiheit.“ Noch deutlicher formulierte es der Artikel V § 146: „Durch das religiöse Bekenntniß wird der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den staatsbürgerlichen Pflichten darf dasselbe keinen Abbruch thun.“ Nach Verlautbarung der Frankfurter Paulskirchenverfassung entschlossen sich zahlreiche Staaten des Deutschen Bundes, Gleichstellungsgesetze auf den Weg zu bringen.

Die Euphorie währte nicht lange: Bereits 1850, als der Deutsche Bundestag unter der Ägide Österreich-Ungarns wiederbelebt wurde, kam es zu einer Aufhebung der Gesetze. 1852 wurde schließlich die auf Bundesbeschluss basierende Verfassungsurkunde für das Kurfürstentum Hessen verabschiedet, in der im §20 erneut das Bekenntnis zum christlichen Glauben als Grundvoraussetzung für die Gleichberechtigung in die Verfassung aufgenommen wurde und zuvor getroffene Gesetzesänderungen reduziert oder komplett revidiert [zurückgenommen] wurden. Lediglich Lübeck, Braunschweig, Nassau, Oldenburg und Hessen-Homburg waren bereit, die beschlossenen Emanzipationsgesetze unverändert beizubehalten. Schwarzburg-Sondershausen, das Königreich Sachsen und das Großherzogtum Sachsen-Weimar entschieden sich, diese zumindest auf ansässige Jüdinnen und Juden anzuwenden. Für die meisten der im Deutschen Bund lebenden Frauen und Männer jüdischen Glaubens bedeuteten die neuen Gesetze jedoch einen Rückschritt, denn sie verloren die soeben erst gewonnene Gleichberechtigung. Zugleich wurde aber offensichtlich, dass die rechtliche Benachteiligung, wie man sie seit Jahrhunderten praktiziert hatte, nicht länger umsetzbar war. Nach und nach wurden Elemente der Diskriminierung, wie der „Judeneid“, abgeschafft und die Verfassungsartikel aufgehoben, die die jüdische Emanzipation beschränkten, so beispielsweise in Hamburg (1859) oder Frankfurt am Main (1864).

1869 stimmte Otto Graf von Bismarck als preußischer Ministerpräsident nach zähen Verhandlungen dem „Gesetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung“ zu. Dort wurde für den Norddeutschen Bund festgehalten: „Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Theilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiösen Bekenntniß unabhängig sein.“ Mit der Einführung der Norddeutschen Bundesgesetze in Bayern am 22. April 1871 wurde die Gleichberechtigung der Jüdinnen und Juden im gesamten Gebiet des Deutschen Reichs per Gesetz verabschiedet und die jüdische Emanzipation zumindest formaljuristisch vollendet. Von einer tatsächlichen Gleichberechtigung war die Realität jedoch weit entfernt. Jüdinnen und Juden erlebten weiterhin Diskriminierung im privaten und beruflichen Umfeld, wo ihnen unter anderem im Staatsdienst zahlreiche Karrierewege verschlossen blieben. Selbst nach Zulassung von Juden zum Wehrdienst wurde bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs ausschließlich ein jüdischer Soldat, Meno Burg, zum Stabsoffizier ernannt. Auch die akademische Laufbahn blieb den meisten Jüdinnen und Juden verwehrt. Nur in Ausnahmefällen wurden sie bei gleicher Qualifikation an deutschen Universitäten auf eine ordentliche Professur berufen – 1917 lag ihre Quote gerade einmal bei einem Prozent.