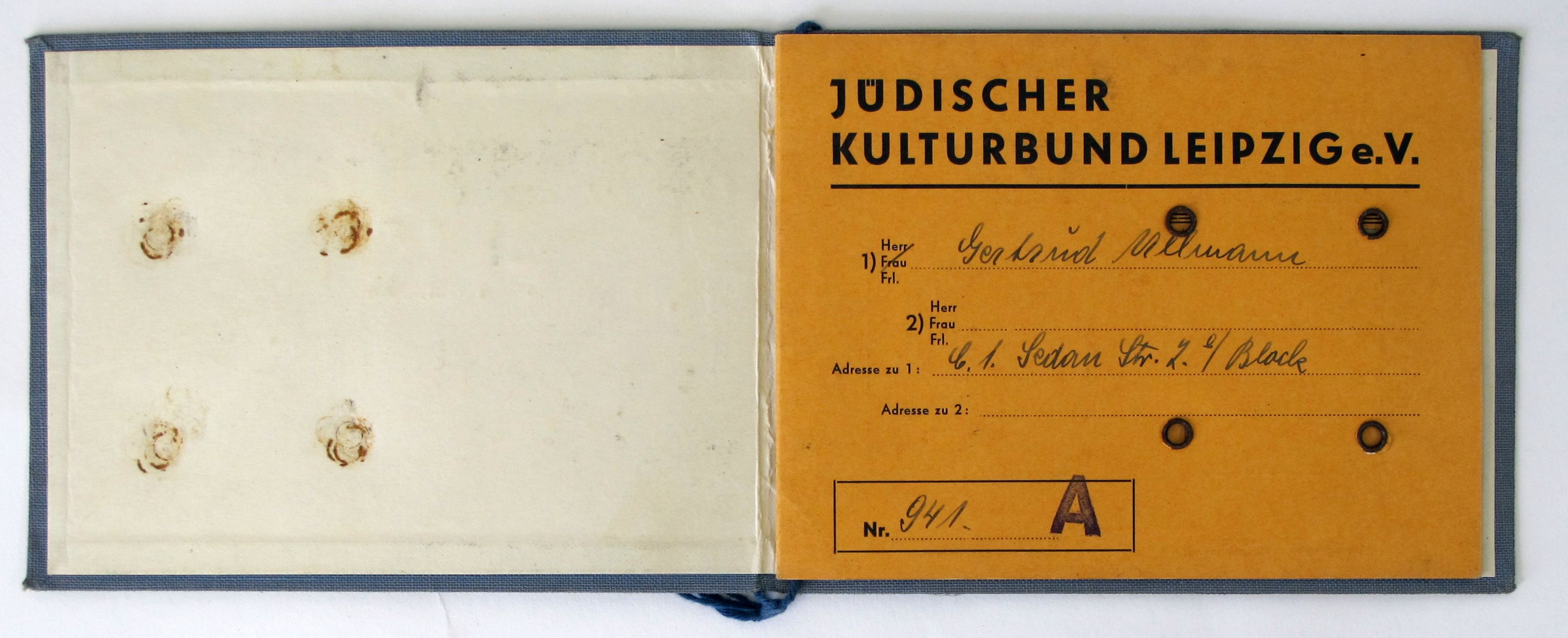

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 wurden Juden zunehmend aus den kulturellen Bereichen verdrängt. Viele jüdische Künstler, Musiker und Schauspieler verloren ihre Engagements und auch der Besuch von kulturellen Veranstaltungen wurde Juden verwehrt. Als Reaktion auf die Ausgrenzung reagierten engagierte Juden mit dem verstärkten Aufbau eines unabhängigen, jüdischen Kulturbereichs. Der Regieassistent Kurt Baumann und der Neurologe und Musikwissenschaftler Kurt Singer (1885-1944) entwarfen die Idee eines Kulturvereins, der künstlerische und kulturelle Bestrebungen der deutschen Juden fördern sollte. Im Juli 1933 wurde die Gründung des "Kulturbund Deutscher Juden" in Berlin genehmigt. In der Folge bildeten sich an zahlreichen Orten regionale Kulturbünde. 1935 gab es mehr als 36 regionale oder lokale Kulturbünde mit etwa 70.000 Mitgliedern in 100 Städten. Diese mussten sich bis zum August 1935 im "Reichsverband jüdischer Kulturbünde in Deutschland" (RJK) zusammenschließen, der dem Reichspropagandaministerium unterstellt wurde.

- 1815

- 1816

- 1817

- 1818

- 1819

- 1820

- 1821

- 1822

- 1823

- 1824

- 1825

- 1826

- 1827

- 1828

- 1829

- 1830

- 1831

- 1832

- 1833

- 1834

- 1835

- 1836

- 1837

- 1838

- 1839

- 1840

- 1841

- 1842

- 1843

- 1844

- 1845

- 1846

- 1847

- 1848

- 1849

- 1850

- 1851

- 1852

- 1853

- 1854

- 1855

- 1856

- 1857

- 1858

- 1859

- 1860

- 1861

- 1862

- 1863

- 1864

- 1865

- 1866

- 1867

- 1868

- 1869

- 1870

- 1871

- 1872

- 1873

- 1874

- 1875

- 1876

- 1877

- 1878

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

- 1884

- 1885

- 1886

- 1887

- 1888

- 1889

- 1890

- 1891

- 1892

- 1893

- 1894

- 1895

- 1896

- 1897

- 1898

- 1899

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

- 1904

- 1905

- 1906

- 1907

- 1908

- 1909

- 1910

- 1911

- 1912

- 1913

- 1914

- 1915

- 1916

- 1917

- 1918

- 1919

- 1920

- 1921

- 1922

- 1923

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1929

- 1930

- 1931

- 1932

- 1933

- 1934

- 1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

Mit der Organisation eigener Veranstaltungen sollte das jüdische kulturelle Leben erhalten und so neue Erwerbsmöglichkeiten für jüdische Künstler geschaffen werden. Diese Alternative zum NS-Kulturbetrieb ermöglichte dem interessierten jüdischen Publikum weiterhin die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen. In den Kulturbund konnte jeder eintreten, der nach den nationalsozialistischen Bestimmungen als Jude galt. Finanziert wurde die Arbeit durch Mitgliedsbeiträge. Für 2,50 RM monatlich konnte jedes Mitglied in einer Art Abonnement drei verschiedene Veranstaltungen pro Monat besuchen. An Sonderveranstaltungen konnten Mitglieder gegen eine Extragebühr teilnehmen. Die verschiedenen Kulturbünde erhielten großen Zulauf. Vor allem in Berlin fanden fast täglich Veranstaltungen statt. Neben Theater- und Opernaufführungen und Konzerten organisierten sie Ausstellungen, Vorträge, Kleinkunstveranstaltungen und Filmvorführungen. Die Arbeit der Kulturbünde förderte die Bindung der Mitglieder an die jüdische Gemeinschaft und bot wenigstens vorübergehend Abwechslung und Entspannung.

Überwacht wurden die Veranstaltungen von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), Nicht-Juden war der Besuch verboten. Die Veranstaltungen unterlagen der Zensur und mussten einzeln vom "Reichskulturverwalter" Hans Hinkel (1901-1960) genehmigt werden. Dieser setzte auch eine "Judaisierung" der Spielpläne durch: als besonders "deutsch" geltende Autoren und Komponisten durften in Veranstaltungen des Kulturbunds immer seltener aufgeführt werden. Die erzwungene Abschottung gegenüber Nicht-Juden rief die Frage hervor, inwieweit man sich durch die Arbeit der Kulturbünde in eine Art geistiges Ghetto begab. Die jüdische Presse diskutierte diese Gefahr im Zusammenhang mit der Frage nach dem Profil der Kulturbünde und inwieweit diese spezifisch "jüdische" Stoffe aufgreifen und vermehrt jüdische Künstler aufführen sollten. Schon die Wahl des Stücks "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) für die erste Aufführung des Berliner Kulturbunds am 1. Oktober 1933 stieß eine erregte Debatte in der jüdischen Öffentlichkeit darüber an, inwieweit der Kulturbund explizit jüdische Inhalte und Kultur vermitteln sollte.

Um die Tätigkeit der Kulturbünde zu sichern, richtete der RJK eine Selbstzensur ein. Die Genehmigungsanträge aller Kulturbünde wurden dem RJK zugestellt, von diesem geprüft und wenn nötig zurückgewiesen. Im Juli 1937 umfasste der RJK 112 selbständige Organisationen, wobei dies neben den regionalen Kulturbünden auch Synagogengemeinden und Vereine mit künstlerischer Betätigung beinhaltete. Die meisten Kulturbünde bestanden bis zur Pogromnacht im November 1938 und wurden im Anschluss zur Schließung gezwungen. Aus propagandistischen Gründen durfte aber der Berliner Kulturbund auf Befehl von Joseph Goebbels am 20. November 1938 seine Arbeit wieder aufnehmen.

Der RJK wurde mit allen angeschlossenen Organisationen 1939 aufgelöst und an seiner Stelle der "Jüdische Kulturbund in Deutschland e.V." als Gesamtorganisation gegründet. Als zentraler Verein war dieser für die gesamten jüdischen kulturellen Aktivitäten verantwortlich und musste auch die Durchführung von Veranstaltungen übernehmen, die bis dahin von regionalen Gesellschaften selbstständig getragen worden waren. Das kulturelle Angebot war, abhängig von der Größe der jeweiligen jüdischen Bevölkerung, regional ohnehin sehr unterschiedlich gewesen. Nun wurde es aber immer stärker auf Berlin mit seiner großen jüdischen Gemeinde ausgerichtet, dagegen fanden in Orten mit kleinen Gemeinden nur noch selten Veranstaltungen statt. Zusätzlich wurde es immer schwieriger, die durch die Auswanderung hervorgerufenen Lücken im künstlerischen Betrieb zu füllen. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs musste der Kulturbund seine Arbeit stark einschränken und wurde am 11. September 1941 schließlich von der Gestapo aufgelöst.

Ausgrenzung und Verfolgung

- Konzentrationslager

- Geschäftsboykott 1933

- Reichsvertretung der Deutschen Juden

- Die Zeitung "Der Stürmer"

- Nürnberger Gesetze 1935

- Homosexuellenverfolgung

- Novemberpogrome 1938

- "Arierparagraph"

- "Ariernachweis"

- Jüdische Selbsthilfe

- Jüdische Winterhilfe

- Aktion "Arbeitsscheu Reich" 1938

- Ausgrenzung und Verfolgung von Sinti und Roma

- Kulturbund Deutscher Juden

- Reichsvereinigung der Juden in Deutschland

Innenpolitik

- NS-Propaganda

- Hitlers "Mein Kampf"

- Das Hakenkreuz

- Volksgemeinschaft

- Das "Ahnenerbe" der SS

- Rassenpolitik

- Frauenpolitik

- Reichsparteitag

- Kirchen im NS-Regime

- Bekennende Kirche

- Deutsche Christen

- Naturschutz im Nationalsozialismus

- Erntedankfest

- Olympische Winterspiele 1936

- Der olympische Fackellauf

- Olympische Sommerspiele 1936

- Volksgerichtshof

- Fritsch-Blomberg-Affäre

- Neue Reichskanzlei

- Die NS-Gaue

- Der „Lebensborn e.V.“ der SS

- Mutterkreuz

- Eintopfsonntag

- Leistungskampf der deutschen Betriebe

Außenpolitik

- Reichskonkordat 1933

- Austritt aus dem Völkerbund

- Saarabstimmung 1935

- Das deutsch-britische Flottenabkommen

- Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt

- Wehrpflicht 1935

- Einmarsch ins Rheinland 1936

- Die deutsch-spanischen Beziehungen

- Spanischer Bürgerkrieg

- Legion Condor

- Internationale Brigaden

- Republikanische Propagandaplakate im Spanischen Bürgerkrieg

- Achse Berlin-Rom

- Die deutsch-italienischen Beziehungen

- Antikominternpakt 1936

- Liga pro Cultura Alemana

- "Anschluss" Österreich 1938

- Österreich 1938-1945

- Münchner Abkommen 1938

- Besetzung des Sudetengebietes 1938

- Wiener Schiedssprüche von 1938 und 1940

- "Zerschlagung der Rest-Tschechei" 1939

- "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren"

- Einmarsch ins Memelgebiet 1939

- Der Stahlpakt

- Hitler-Stalin-Pakt 1939

- Der Dreimächtepakt

Kunst und Kultur

- Kunstpolitik

- "Entartete Kunst"

- Große Deutsche Kunstausstellung

- Filmpolitik

- Kino

- Reichskulturkammer

- Reichsschrifttumskammer

- Literatur im NS-Regime

- NS-Literatur

- Philosophie im NS-Regime

- Die Fotografie im NS-Regime

- Musik

- NS-Architektur

- Käthe Kollwitz: Turm der Mütter

- Arno Breker: Kameraden

- Lion Feuchtwanger: Die Geschwister Oppenheim

- Wolfgang Langhoff: Die Moorsoldaten