Die Auffassung ist weit verbreitet, dass die Naturschutzbewegung ein Kind der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sei. Und dass sie eher im links-grünen Spektrum verortet sei. Das ist aber ein Irrtum. Der Naturschutz als soziale Bewegung – als Zusammenschluss von Menschen, die im Naturschutz engagiert waren – begann in seiner modernen Form historisch um 1880. Hauptprotagonisten waren Vertreterinnen und Vertreter eines romantischen Bildes von der Welt, die der zunehmenden Industrialisierung Deutschlands ablehnend gegenüberstanden.

Anfänge

Der Musiker Ernst Rudorff (1840-1916) zum Beispiel, einer der Begründer und dieser Bewegung, kam zum Naturschutz, weil er sich an der Flurbereinigung im Umfeld des Stammsitzes seiner Familie bei Hannover störte. Er vertrat ein vorindustrielles, die Idylle verklärendes, rückwärtsgewandtes Bild von Natur und Landschaft, aber auch der Gesellschaft, und war Anhänger völkischer Ideen. Weitere soziale Kräfte waren der Vogelschutz, der 1899 in dem Bund für Vogelschutz seine entscheidende Organisationsform bekam. Der Verein war sehr erfolgreich und konnte bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs reichsweit Unterstützergruppen gründen. Die Naturdenkmalpflege, die kleine Teile der Natur wie Einzelbäume unter Schutz stellte, war besonders in Preußen aktiv. Dort entstand mit der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege 1906 erstmals eine behördenähnliche Struktur. Und eine Initiative, Großschutzgebiete zu schaffen, erreichte 1921 mit der Lüneburger Heide zum ersten Mal ihr Ziel.

Dieser Bewegung – sie rekrutierte sich überwiegend aus der gehobenen, rechtkonservativen, teilweise völkischen Mittelschicht – war sehr schnell klar, dass sie ohne eine deutschlandweit gültige Rechtsgrundlage ihre Ziele schwer erreichen würde. Hier lag also ein Schwerpunkt ihrer Bemühungen. Doch diese waren lange Zeit vergeblich, da die Interessen der Landnutzerinnen und Landnutzer im Reichstag besser durchdrangen.

Naturschutz ab 1933

Die Machtübergabe an die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten 1933 brachte für diese Bewegung neue Chancen. Hermann Göring avancierte zum Reichsforstmeister und beanspruchte in dieser Funktion auch die Zuständigkeit für den Naturschutz.

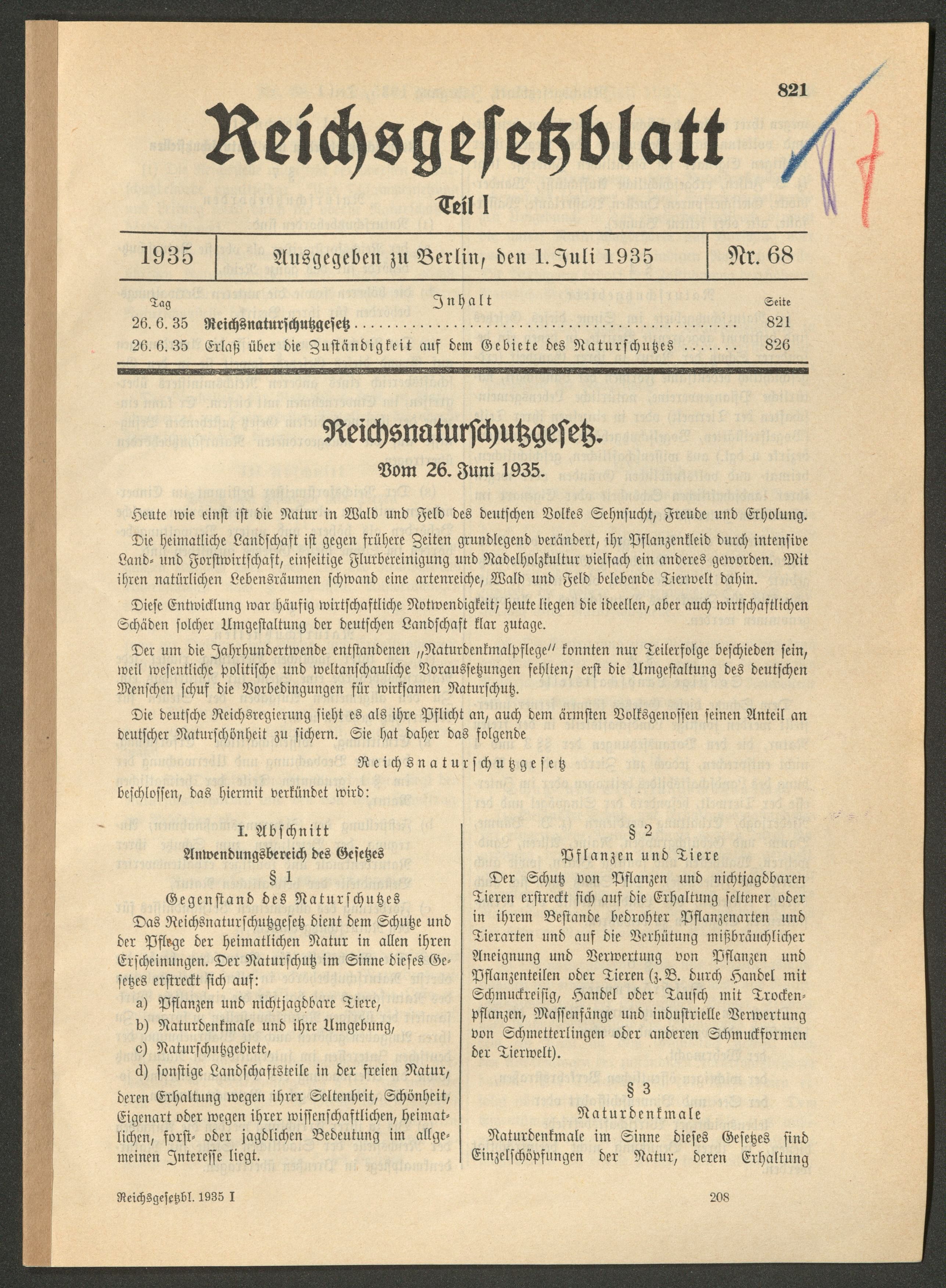

Göring war ein passionierter Jäger. Aus diesem Impuls heraus interessierte er sich auch für die Landschaften, die im Mittelpunkt seines Jagdinteresses standen. Eine gesellschaftliche Gruppe wie die Naturschützerinnen und Naturschützer, in der sich viele Honoratiorinnen und Honoratioren engagierten, an den Nationalsozialismus zu binden, war für ihn interessant. Daher erteilte er den Auftrag zur Erarbeitung eines Reichsnaturschutzgesetzes. Es wurde 1935 verabschiedet und war die erste „reichsweit“ geltende Rechtsgrundlage für den Naturschutz. Seitens der Naturschutzbewegung wurde laut applaudiert, und die meisten gingen mit fliegenden Fahnen zum Nationalsozialismus über – ausgenommen „Die Naturfreunde“, ein sozialdemokratischer Verein, der bereits 1933 verboten wurde – auch wenn sogar Teile der Naturfreundinnen und Naturfreunde mit den Nationalsozialisten sympathisierten oder in ihre Richtung taktieren wollten.

Nicht zu vergessen ist, dass die Verabschiedung des Reichsnaturschutzgesetzes unter anderem deshalb gelang, weil es kein parlamentarisches Verfahren durchlaufen musste. Es fußte auf dem „Reichsermächtigungsgesetz“ von 1933 und war allein schon deshalb ein nationalsozialistisches Gesetz.

Die Naturschutzszene im Nationalsozialismus war breit aufgefächert:

• Mit gesetzlichen Aufgaben betraut waren sogenannte Naturschutzbeauftragte, die bei den unteren und oberen Behörden ansässig waren. Dazu kam als Reichsbehörde die Reichsstelle für Naturschutz, die dem Reichsforstmeister zugeordnet war.

• In Vereinen organisierte Naturschützerinnen und Naturschützer nahmen ihre Funktionen als bürgerschaftlich Engagierte oder Ehrenamtliche wahr. Die Naturschutzvereine schalteten sich selbst gleich, Jüdinnen und Juden beziehungsweise Personen, die so markiert wurden, wurden aktiv ausgeschlossen. Der Reichsbund für Vogelschutz (Vorläufer des heutigen NABU) wurde zum Dachverband für alle Vogelschutzverbände.

• An den Lehrkörpern der Hochschulen gab es ebenfalls engagierte NS-Naturschützer.

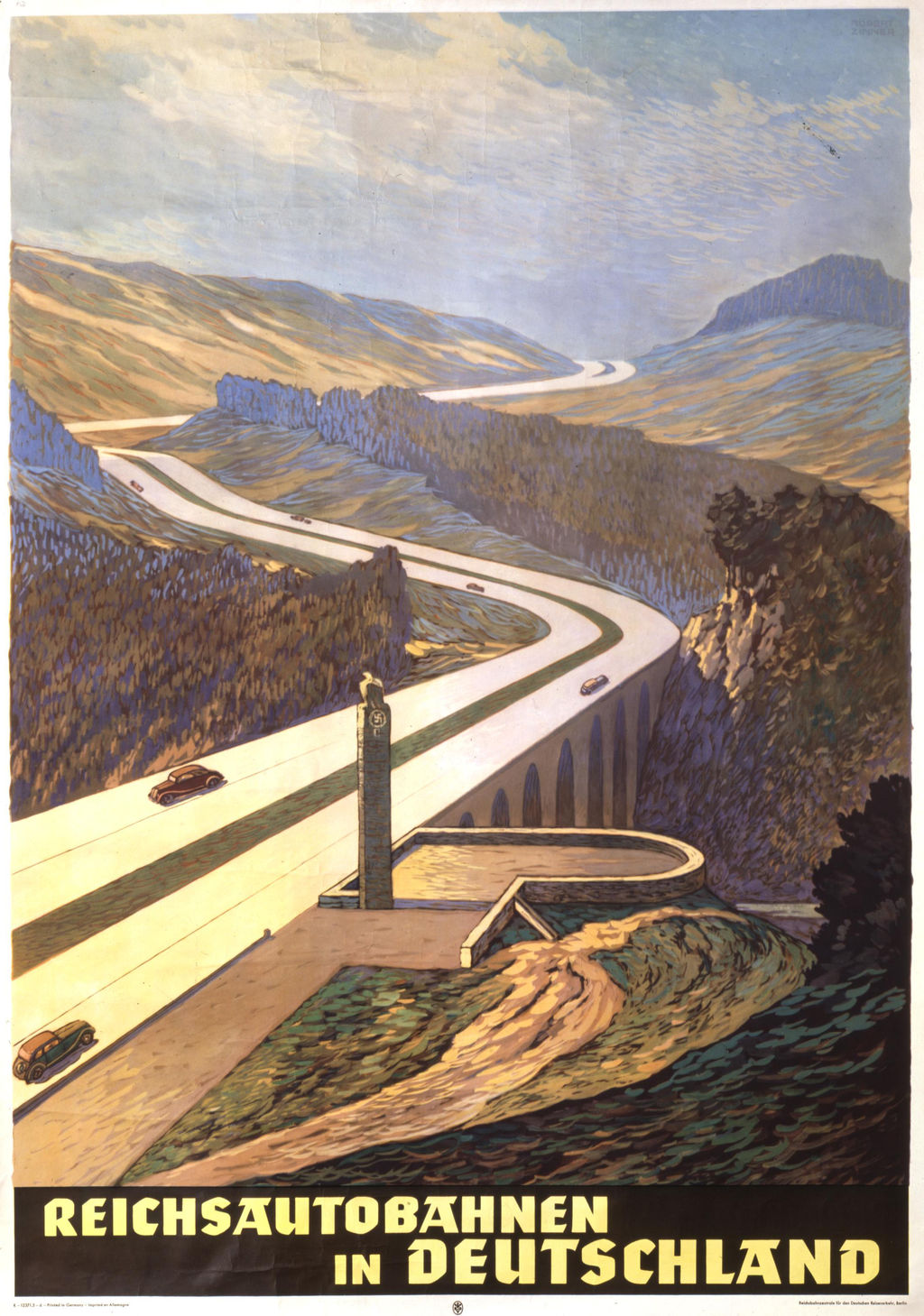

• Die vierte Gruppe schließlich waren freischaffende Akteure, die zum Beispiel für die Organisation Todt beim Reichsautobahnbau tätig wurden und die Autobahnen begrünten. Sie verdienten ihr Geld aber auch zum Beispiel mit der Tarnung des Westwalls. Auch am Atlantikwall, bei der Planung des Reichsparteitagsgeländes, bei der Tarnung der „Führerhauptquartiere“ Adolf Hitlers und sogar bei der Begrünung des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz sind ihre Spuren nachzuvollziehen.

Naturschützer arbeiteten auch mit dem sogenannten Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums Heinrich Himmler zusammen, dem Chef der SS und damit auch der Konzentrations- und Vernichtungslager. Das Reichskommissariat hatte unter anderem die Aufgabe, die durch die Wehrmacht besetzten Gebiete in Osteuropa so umzugestalten, dass sie zur „deutschen Heimat für deutsche Menschen“ werden konnten. Diese verbrecherischen Planungen von „deutschen Landschaften“ war dabei die Aufgabe von Naturschützern. Sie entwickelten so Grundlagen der heutigen Landschaftsplanung. Die einheimische Bevölkerung in Polen, der Ukraine oder Russland wurde auf dem Reisbrett als disponible Masse betrachtet und bei der Umsetzung der Planungen, die aufgrund des Kriegsverlaufs aber kaum Realität wurden, auch so behandelt. Diese NS-Landschaftsplanung sollte nach dem „Endsieg“ auf das sogenannte „Altreich“ übertragen werden.

Der Naturschutz in der Zeit des Nationalsozialismus wurde in wesentlichen Teilen zu einem nationalsozialistischen Naturschutz

Nach 1945 gab es hier ebenso wenig eine „Stunde Null“ wie in anderen Bereichen der deutschen Gesellschaft. Hierzu einige Beispiele: Das Reichsnaturschutzgesetz aus dem Jahr 1935 galt bis 1976 fort, seit 1958 als Landesrecht. Einige Bundesländer passten die Regelungen an die neuen Verwaltungsstrukturen und die regionalen Besonderheiten ihrer Länder an, unter anderem weil sich zum Beispiel die Naturausstattung des Alpenraums sehr deutlich von der der Küstenregionen unterscheidet. Der Kernbestand der Regelungen blieb jedoch bestehen, und auch eine formale Aufhebung der Präambel zum Reichsnaturschutzgesetz unterblieb. Dort hieß es: „Erst die Umgestaltung des deutschen Menschen schuf die Vorbedingungen für einen wirksamen Naturschutz. “ Umgestaltung bedeutet hier die Schaffung des „deutschen Herrenmenschen“. Erst dieser wäre – so ist es gemeint – zu wahrem Naturschutz fähig gewesen.

Der erste Direktor der Zentralstelle für Naturschutz, Vorläuferorganisation des heutigen Bundesamts für Naturschutz, Hans Klose (1880-1963), hatte vor 1945 die Leitung der Reichsstelle für Naturschutz bei Hermann Göring inne. Er nutzte seine Stellung in den 1950er Jahren, um eine Geschichte des Naturschutzes zu schreiben, in der er die Zeit zwischen 1935 und 1939 als „hohe Zeit“ einordnete. Sein Nachfolger im Amt, Gert Kragh (1911-1984), gehörte in die Arbeitsgruppe, die für Fritz Todt arbeitete. Ihm folgte wiederum bis 1978 das ehemalige SS-Mitglied Gerhard Olschowy (1915-2002) nach.

Auch im Hochschulbereich lassen sich nach 1945 Kontinuitäten aufzeigen. Besonders plastisch wird dies bei Professor Heinrich Wiepking-Jürgensmann (1891-1973). Er wirkte an der Hochschule für Gartenbau und Landeskultur, die später in die TU Hannover, heutige Universität Hannover, eingegliedert wurde. Er war Mitarbeiter des bereits genannten Reichskommissariats für die Festigung deutschen Volkstums der SS und dort der „Chef-Landschaftsplaner“. Erst in den 1970er Jahren wurde seine damalige Funktion und Positionierung durch die Studentenschaft problematisiert.

Anschaulich ist aber auch das Wirken Alwin Seiferts (1890-1972), der einerseits als Hauptansprechpartner von Fritz Todt für alles Grüne diente, und am Ende des Kriegs als Architekt in Hitlers Gottbegnadeten-Liste aufgenommen wurde, andererseits schließlich in den 1950er Jahren zum Professor an der TU München avancierte. Außerdem entwickelte er sich zum Best- und Longsellerautor mit seinem Buch „Gärtnern, Ackern – ohne Gift“.

Solche Kontinuitäten hemmten eine kritische Auseinandersetzung der Naturschutzbewegung mit der eigenen Geschichte eher, als dass sie sie förderten. Entsprechend dauerte es bis zum Anfang der 2000er Jahre, dass eine breitere Aufarbeitung der eigenen Geschichte im Nationalsozialismus begann.