Bereits in den Jahren 1938/39 annektierte Deutschland Teile der Tschechoslowakei und Litauens. Der Angriff auf Polen am 1. September 1939 löste den Zweiten Weltkrieg aus. Von April bis Juni 1940 eroberte Deutschland in rascher Abfolge weite Gebiete Nord- und Westeuropas, im April 1941 Jugoslawien und Griechenland. Im Juni 1941 erfolgte schließlich der Angriff auf die Sowjetunion und die von ihr besetzten Territorien (Ostpolen, Baltikum, Bessarabien, Bukowina), im September 1943 die Okkupation von Teilen Italiens sowie seiner Besatzungs- oder Annexionsgebiete auf dem Balkan. Im Jahr 1944 besetzte Deutschland Ungarn und die Slowakei. Europaweit lebten in den Jahren 1939 bis 1945 bis zu 230 Millionen Menschen unter deutscher Besatzung.

Die Formen der Besatzung unterschieden sich zum Teil erheblich. Sie variierten besonders im Hinblick auf den Grad der Staatlichkeit und auf die von Deutschland angestrebte gewaltsame Neuordnung Europas gemäß der nationalsozialistischen Rassenideologie. Neben dem historischen Regelfall der Militärverwaltung gab es die NS-spezifische Zivilverwaltung, Annexionen sowie die Unterstellung als Protektorat. Alle diese Typen gingen mit gewaltsamer Fremdherrschaft einher und wälzten die Lebensverhältnisse in den betroffenen Ländern gravierend um. Im Gegensatz zu den brutalen Besatzungsregimen in Ost- und Südosteuropa blieben die Staats- und Verwaltungsstrukturen in Nord- und Westeuropa weitgehend intakt. Dort kam es weniger häufig zu Gewalt gegen Kriegsgefangene und Zivilisten, bis die Anzahl solcher Verbrechen in der Endphase des Krieges sprunghaft anstieg. Insgesamt forderte die deutsche Besatzung in allen betroffenen Ländern mehr zivile als militärische Opfer.

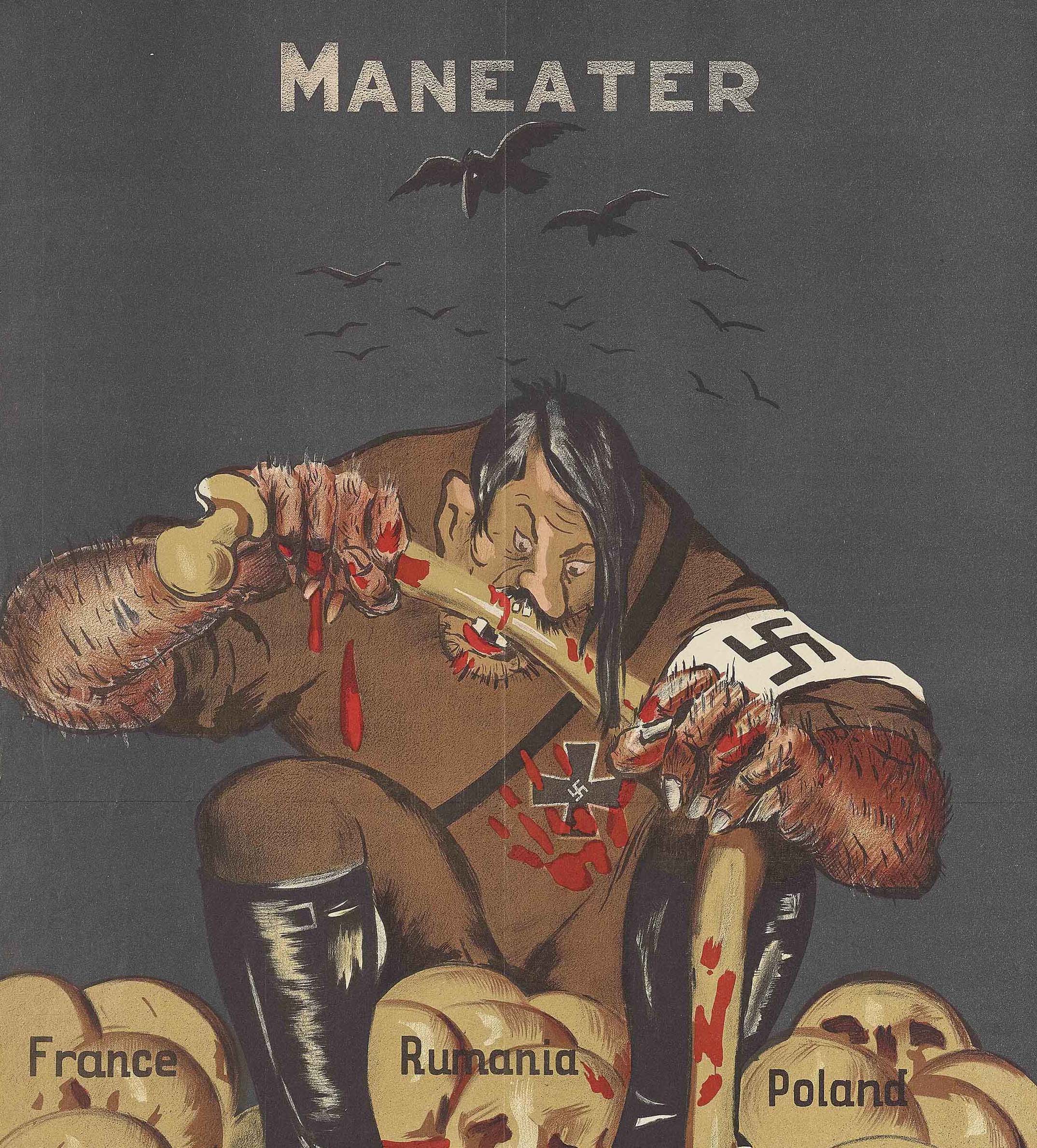

Gewalt

Der Besatzung gingen in den meisten Ländern relativ kurze, wenngleich oft massive Kampfhandlungen voraus. Die Niederlande mussten nach fünf Tagen, Polen nach fünf Wochen, Frankreich nach sechs Wochen kapitulieren. Die deutschen Angriffe auf Dänemark, Norwegen, Luxemburg, Belgien, Jugoslawien und Griechenland in den Jahren 1939 bis 1941 verliefen ähnlich rasant. Für die Bevölkerung bedeutete dies Schutzlosigkeit, Zerstörung und vielfach Tod. Frauen und Mädchen waren während der gesamten Besatzungszeit von Kriegsbeginn bis zur Befreiung der ständigen Gefahr sexueller Gewalt ausgesetzt. Viele europäische Städte wurden schwer beschädigt – so zerstörte etwa die deutsche Bombardierung Rotterdams im Mai 1940 rund 25.000 Häuser, darunter die gesamte Innenstadt. Flüchtende Menschen kehrten in eine verwandelte Umgebung zurück: Gebäude lagen in Trümmern oder waren von deutschen Dienststellen besetzt, Uhren liefen nach Berliner Zeit, das Straßenbild war von Deutschen in Uniform geprägt.

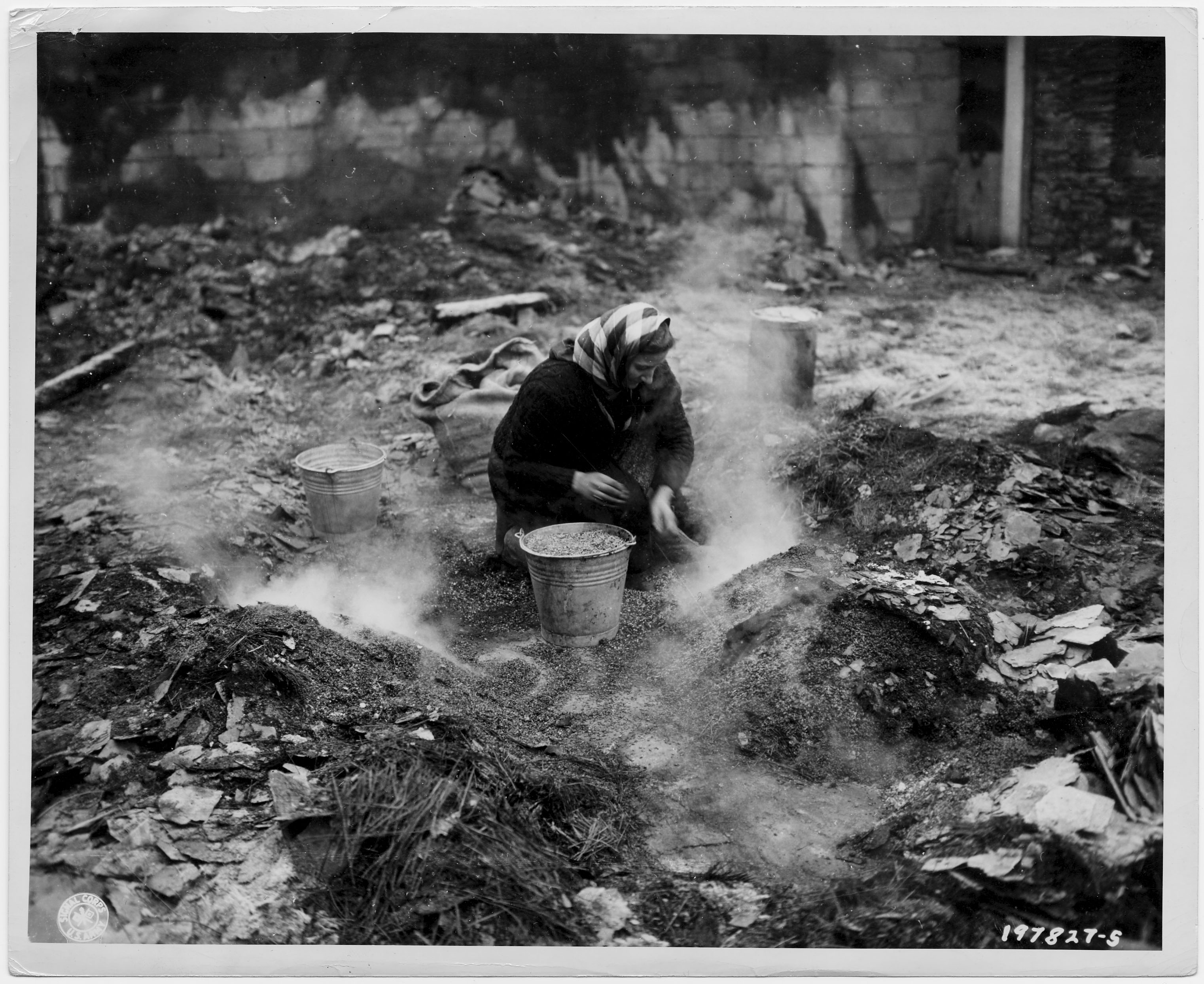

Der Krieg in der Sowjetunion dauerte über drei Jahre. Die Front verschob sich teils innerhalb weniger Tage um Dutzende Kilometer, was die Zivilbevölkerung ständiger Gefahr aussetzte – durch Kämpfe wie auch durch Zwangsevakuierungen. Das ukrainische Charkiw etwa wurde zwischen 1941 und 1943 zwei Mal besetzt und befreit – mit verheerenden Folgen. Im östlichen Europa wurden Kulturbauten wie Bibliotheken, Klöster oder Synagogen gezielt zerstört. Kunst wurde von deutschen Behörden wie auch privat durch Soldaten gestohlen. Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion ging mit der gezielten Dezimierung der Zivilbevölkerung durch Hunger einher. In der Ukraine und in Belarus, aber auch in Griechenland, starben Hunderttausende an Hunger oder an durch Mangelernährung ausgelösten Krankheiten. Die fast 900 Tage dauernde Belagerung von Leningrad durch die Wehrmacht 1941 bis 1944 führte zum Hungertod von schätzungsweise 1,1 Millionen Menschen. Auch fielen schätzungsweise 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene unter der Verantwortung der Wehrmacht kalkuliertem Massensterben und gezielter Tötung zum Opfer.

Ab 1943 wurden viele Länder erneut Kriegsschauplätze, da sich die Wehrmacht zurückzog. Kyjiw wurde im November 1943 befreit, Paris im August 1944, Prag und Amsterdam etwa erst im Mai 1945. Die Kämpfe zerstörten abermals Städte und Dörfer, zahlreiche Zivilisten starben.

Versorgungslage

Die deutsche Besatzung hatte katastrophale Auswirkungen auf die Versorgung der Zivilbevölkerung. Millionen Menschen in Europa litten an Unterversorgung und Hunger. Die Kriegspläne der Nationalsozialisten gingen von Beginn an davon aus, dass zur Ernährung der Wehrmacht und der deutschen Bevölkerung Lebensmitteleinfuhren aus den besetzten Gebieten notwendig sein würden. Genaue Abgabequoten wurden festgesetzt, Agrarprodukte und Lebensmittel über Jahre hinweg beschlagnahmt.

Die Versorgungslage entwickelte sich regional unterschiedlich, der Mangel an Lebensmitteln traf jedoch die Städte besonders hart, und dort vor allem die Schwächsten wie Babys, Kinder, Alte und Kranke. In Nord- und Westeuropa kam es angesichts der schlechten Versorgung zu spontanen Streiks, zum Beispiel zum „Milchstreik“ Osloer Arbeiter im September 1941. In den Niederlanden starben im „Hungerwinter“ 1944/45 circa 20.000 Menschen durch die deutsche Blockade von Lebensmitteltransporten per Eisenbahn und Binnenschifffahrt nach Nord- und Südholland. Am verheerendsten waren die Folgen der allgemeinen Unterversorgung in Ost- und Südosteuropa, wo ihr Millionen Menschen zum Opfer fielen.

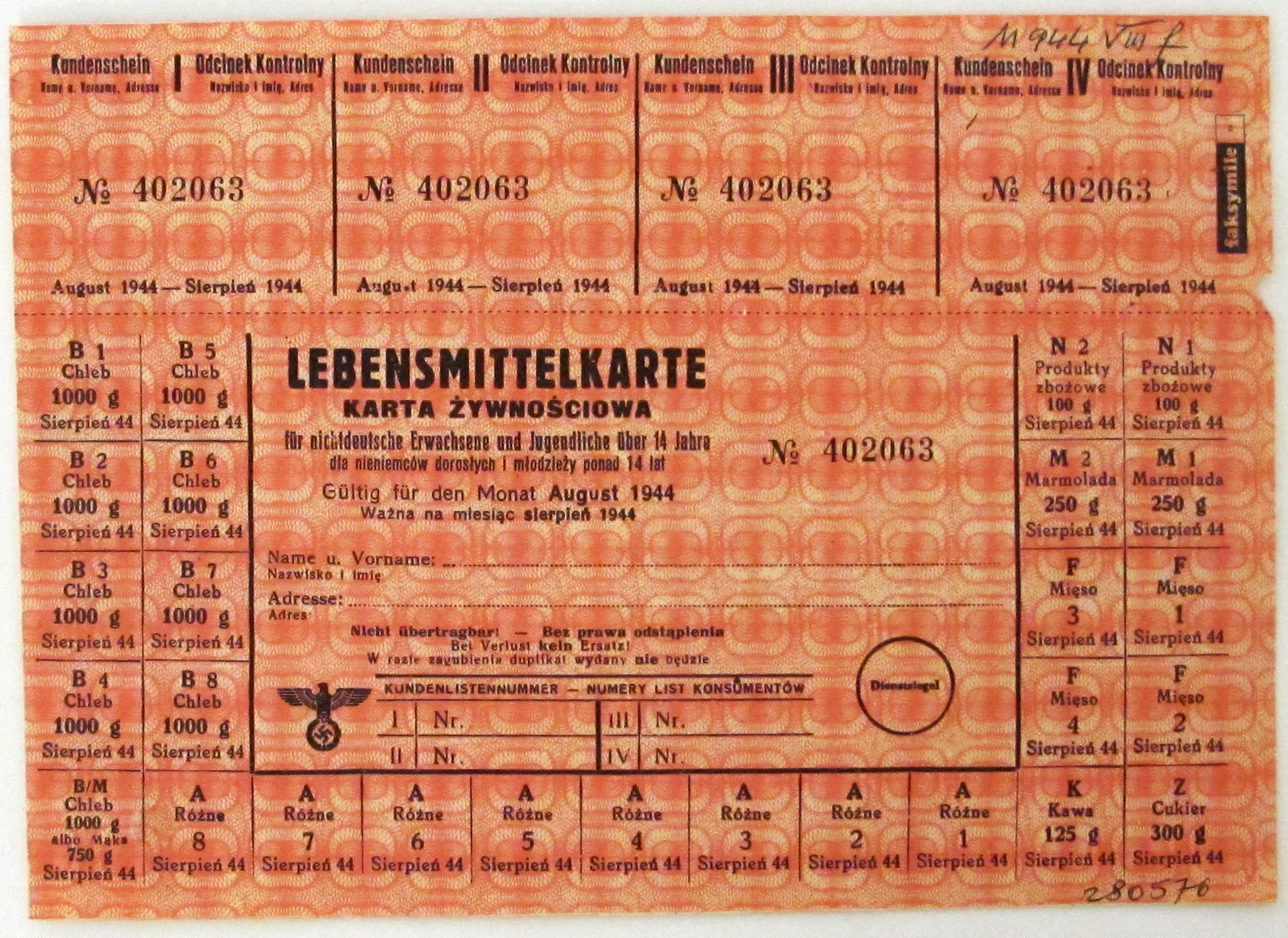

Überall im deutsch besetzten Europa wurden verfügbare Waren rationiert. Grundnahrungsmittel wie Brot, Kartoffeln oder Fleisch wurden nur in unzureichenden Mengen und gegen Lebensmittelkarten ausgegeben. Ähnliches galt für Güter wie Heizmaterial, Kleidung und Schuhe sowie Hygieneartikel. Für besonders wichtige Mangelwaren wurden Ersatzprodukte hergestellt, etwa Brot aus gestrecktem Mehl. Lange Schlangen vor den Geschäften gehörten zum Alltag, und oft gingen die Wartenden am Ende leer aus. Eine Folge war die Entstehung von Schwarzmärkten, die durch hohe Preise zur Verarmung beitrugen. In vielen Fällen überlebenswichtig waren Fahrten aufs Land, um bei Bauern Lebensmittel zu erwerben oder einzutauschen. Verschlimmert wurde die Versorgungslage dadurch, dass die Einheimischen mit den Besatzern um Lebensmittel konkurrierten. Aufkäufe, Requirierungen und Plünderungen durch die Wehrmacht verschärften Mangelernährung und Hungersnöte.

Zwangsarbeit

Seit Kriegsbeginn setzten die Nationalsozialisten systematisch Millionen Menschen zur Zwangsarbeit ein. Etwa 36 Millionen wurden im Deutschen Reich und vor allem in den besetzten Gebieten zur Arbeit gezwungen, darunter zivile „Fremdarbeiter“, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Sie arbeiteten vor allem in der Rüstungsindustrie, auf Baustellen, in Bergwerken aber auch in der Landwirtschaft und in privaten Haushalten.

Nach dem Einmarsch stellte die deutsche Verwaltung die lokale Wirtschaft auf Versorgung der Besatzer und Kriegsproduktion um. Die Bevölkerung wurde von deutschen Arbeitsämtern erfasst und eine allgemeine Arbeitspflicht eingeführt. Jüdinnen und Juden wurden mit Berufsverboten belegt und mussten als Hilfsarbeiter zum Beispiel auf Baustellen arbeiten. Die Ghettos im besetzten Polen, im Baltikum oder in Belarus waren Werkstätten für die deutschen Besatzer, in denen zuletzt nur noch „arbeitsfähige“ Frauen und Männer zwischen 16 und 60 Jahren lebten. Vor allem Frauen und Kinder in der Sowjetunion mussten für die Wehrmacht Zwangsarbeit leisten und beispielsweise Schützengräben ausheben.

Die NS-Zwangsarbeit war von rassistischer Ideologie durchzogen. Menschen aus West- und Nordeuropa hatten bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen als solche aus dem östlichen Europa. Zivile „Ostarbeiter“ aus der Sowjetunion sowie sowjetische Kriegsgefangene litten unter besonders schlechten Lebensbedingungen mit extrem niedrigen Lebensmittelrationen, unhygienischen Verhältnissen in Massenunterkünften und strenger Bewachung.

Bereits 1941 betrug die Zahl der zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppten meist sehr jungen und weiblichen zivilen Personen 1,2 Millionen und erreichte ihren Höhepunkt 1944 mit 7,8 Millionen – davon knapp fünf Millionen Menschen aus der Ukraine, Belarus und Polen – die in etwa 30.000 Lagern untergebracht waren. Zivile Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen wurden aber auch oft unter falschen Versprechungen zur Arbeit im Deutschen Reich angeworben. Für die Arbeit erhielten sie geringe Löhne, von denen noch Abzüge für Unterkunft und Verpflegung vorgenommen wurden. 4,6 Millionen Kriegsgefangene mussten ebenfalls Zwangsarbeit leisten.

Die Konzentrationslager waren immer auch Orte der Zwangsarbeit. Die Arbeit erfüllte häufig die Funktion einer „Vernichtung durch Arbeit“, was zu einer extrem hohen Sterblichkeitsrate führte. Im letzten Kriegsjahr stieg die Zahl der KZ-Häftlinge auf über 700.000 Menschen, darunter weniger als zehn Prozent Deutsche. Die SS errichtete für den Arbeitseinsatz über 1.200 KZ-Außenlager im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten.

Widerstand

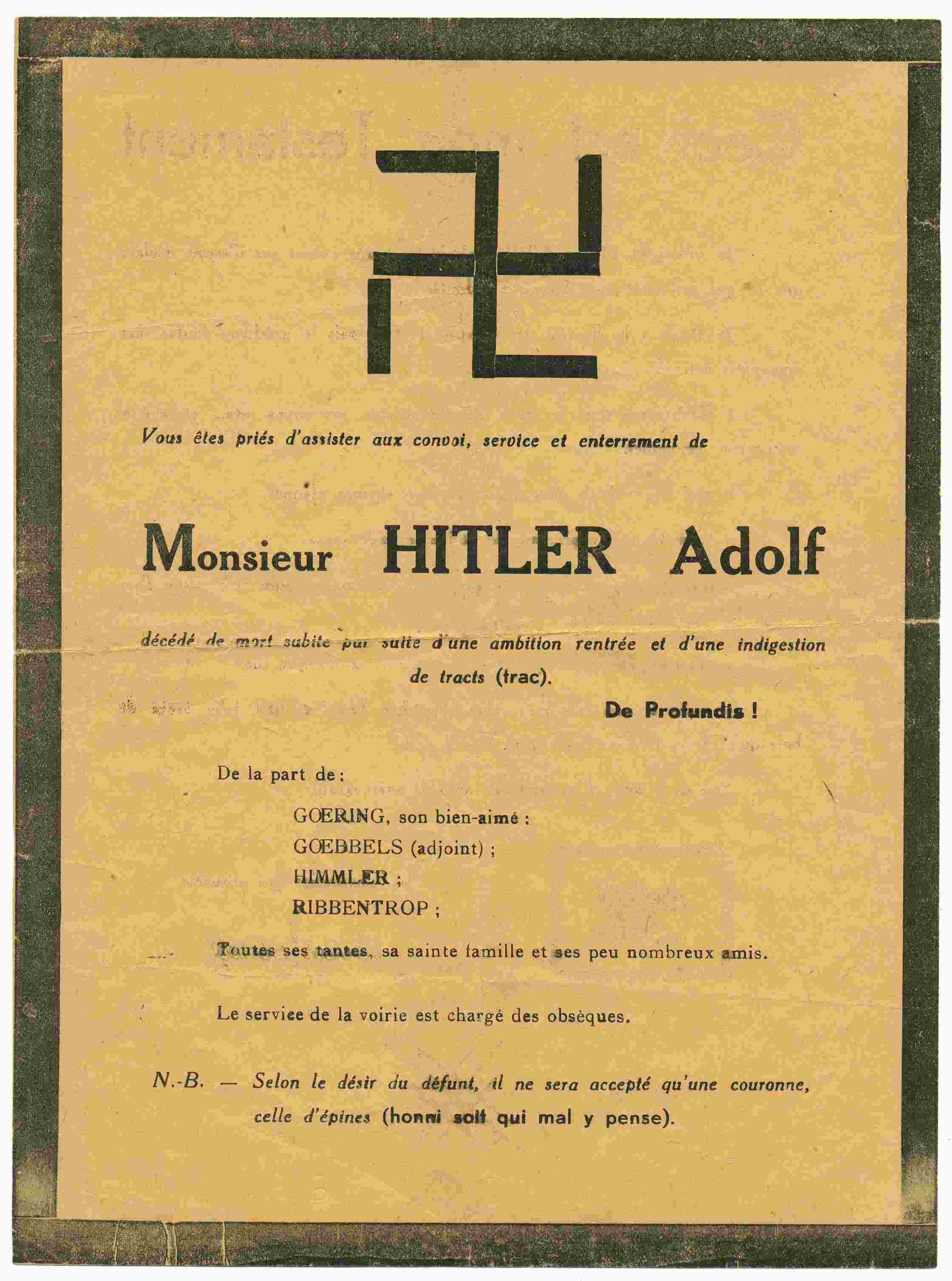

In den von Deutschland besetzten Gebieten lehnten sich viele Menschen gegen Fremdherrschaft, wirtschaftliche Ausbeutung, Terror und Verfolgung auf. Die Widerstandsgruppen hatten oft grundverschiedene politische Ziele und standen sich zum Teil unversöhnlich gegenüber.

Zivile Formen des Widerstands umfassten unter anderem Streiks in kriegswichtigen Betrieben oder Zechen. Zudem entstanden bewaffnete Widerstandsgruppen, die für die Befreiung ihres Landes kämpften. Sie führten Sabotageaktionen durch, verübten Anschläge auf Infrastruktur und störten die deutschen Nachschublinien. Zu den größten Gruppen gehörten die „Armia Krajowa“ (polnische Heimatarmee), die Partisanenbewegungen in der Sowjetunion, Jugoslawien und Griechenland sowie die Résistance in Frankreich, Belgien und Luxemburg.

Die Partisanenbewegungen in der Sowjetunion, Jugoslawien und Griechenland waren angesichts extremer Gewalt und existenzieller Bedrohung besonders stark. Verbrecherische Vergeltungsmaßnahmen der deutschen Seite forderten hunderttausende Opfer, vor allem unter der Zivilbevölkerung. In „Strafaktionen“ wurden in Belarus Tausende Dörfer vernichtet. Gegen Kriegsende verübten die Deutschen auch in Frankreich (Oradour-sur-Glane) und Italien Massaker an vermeintlichen oder tatsächlichen Partisanen.

Als die deutsche Niederlage absehbar wurde, stieg der Widerstand gegen die Besatzung sprunghaft an. Der Warschauer Aufstand und der Slowakische Nationalaufstand 1944 wurden von den Deutschen brutal niedergeschlagen. In Frankreich spielte die Résistance – ähnlich wie die Partisanenbewegung im 1943 von Deutschland besetzten Norditalien – eine wichtige Rolle bei der Befreiung des Landes.

Unter schwierigsten Bedingungen setzten sich auch die Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik zur Wehr. 1943 organisierten Juden in den Vernichtungslagern Treblinka und Sobibor bewaffnete Aufstände, 1943 im Warschauer Ghetto sowie 1944 in Auschwitz-Birkenau. Dort griffen im Mai 1944 auch Sinti und Roma SS-Angehörige mit improvisierten Waffen an und verhinderten so zunächst ihre Ermordung. Überall im deutsch besetzten Europa kämpften zahlreiche Juden sowie Sinti und Roma in Partisanenverbänden.

Kollaboration

Die deutschen Verbrechen wurden vielfach durch Kollaboration begünstigt – insbesondere die Shoah und der Völkermord an den Sinti und Roma. Die Gründe dafür, mit den Besatzern zu kollaborieren, waren vielfältig: Neben Antisemitismus, Antiziganismus und Antibolschewismus spielten auch materielle Interessen, Machtstreben, Angst vor Repressionen sowie der Wunsch nach nationaler Unabhängigkeit eine Rolle. Zwischen freiwilliger und erzwungener Kollaboration bestand häufig eine Grauzone.

Die Kollaboration von Verwaltung und Behörden war vielerorts eine wesentliche Voraussetzung für die Judenverfolgung – so auch in den Niederlanden, von wo über 100.000 Juden deportiert und ermordet wurden, mehr als aus jedem anderen nord- oder westeuropäischen Land. In Frankreich beteiligte sich das Vichy-Regime gezielt an der Bekämpfung des Widerstands und an der Judenverfolgung.

Antibolschewismus trug in zahlreichen Ländern zur Kollaboration mit den deutschen Besatzern bei. In der Ukraine, Belarus, dem Baltikum und Ostpolen kam es nach der deutschen Invasion zu Racheakten gegen vermeintliche Vertreter des Sowjetsystems, wobei Antibolschewismus und Antisemitismus häufig zusammenwirkten. Ausländische Formationen von Wehrmacht und Waffen-SS aus West- und Osteuropa waren an Kriegsverbrechen beteiligt, vor allem im Zuge der Partisanenbekämpfung in der Sowjetunion sowie in Jugoslawien, Griechenland, Frankreich und Italien.

Im östlichen Europa gingen die deutschen Besatzer deutlich brutaler gegen die Zivilbevölkerung vor als in Westeuropa. Dadurch stieg der Druck, sich mit den Nationalsozialisten zu arrangieren oder sogar mit ihnen zu kollaborieren, stark an.

In Polen beteiligten sich lokale Akteure wie Bürgermeister, Polizisten oder Nachbarn an der Judenverfolgung. Das Ghetto Theresienstadt wurde hauptsächlich von tschechischen Polizeikräften bewacht. Im Baltikum und in der Ukraine unterstützten örtliche Milizen die Nationalsozialisten bei Massenerschießungen von Juden, etwa in Ponary oder Babyn Jar. Nach der Besetzung Ungarns 1944 kollaborierte das faschistische Pfeilkreuzler-Regime bei der Deportation und Ermordung der jüdischen Bevölkerung.

Massenverbrechen

Verfolgung und Massengewalt waren Folgen der nationalsozialistischen Rassenideologie, die Menschen nach ethnischen, religiösen, politischen oder gesundheitlichen Kriterien hierarchisierte. Bestimmten Gruppen wurde das Lebensrecht ganz abgesprochen.

Die Völkermorde an den europäischen Juden sowie an den Sinti und Roma richteten sich gegen Menschen im gesamten deutschen Machtbereich. Die Deutschen verübten die Morde größtenteils im Osten Europas, durch Massenerschießungen sowie in den Vernichtungslagern. Mit dem Angriff auf Polen wurde durch Krieg und Besatzung die Voraussetzung für eine schrittweise Eskalation der Gewalt geschaffen, bis Deutschland spätestens im Sommer 1941 zur systematischen Ermordung der europäischen Juden überging. Mindestens 5,7 Millionen jüdische Menschen sowie 220.000 bis 500.000 Sinti und Roma wurden ermordet.

Ab Ende 1939 richteten die deutschen Besatzer in Polen für Juden und Roma Ghettos ein, die ab 1941/42 Teil eines europaweiten Deportationssystems wurden. In den annektierten Gebieten des Landes wurden in der ersten Jahreshälfte 1940 über 6.000 Psychiatriepatienten in „Gaswagen“ ermordet, ab Dezember 1941 im ersten Vernichtungslager Kulmhof (Chełmno) bis zu 160.000 mehrheitlich jüdische Menschen mit Motorenabgasen getötet. Während des Überfalls auf die Sowjetunion im Juni 1941 radikalisierten die Deutschen den Massenmord. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD führten mit Hilfe lokaler Einheiten in Ostpolen, der Ukraine, Belarus, Russland, im Baltikum und Nordkaukasus Massenerschießungen durch. Diesem „Holocaust durch Erschießen“ fielen mehr als 1,5 Millionen Menschen – Juden, Roma, kommunistische Funktionseliten – zum Opfer.

Parallel wurde der Mord mit dem Giftgas Zyklon B erprobt. In den sechs Gaskammern im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden mehr als 1,1 Millionen Menschen aus fast ganz Europa ermordet. Im März 1942 begann im Vernichtungslager Belzec die „Aktion Reinhardt“. Diesem systematischen Massenmord mittels Abgasen aus fest installierten Motoren fielen bis zum Herbst 1943 dort sowie in den Vernichtungslagern Treblinka, Sobibor und Majdanek 1,8 Millionen Juden sowie 50.000 Roma zum Opfer.

Zu den Massenverbrechen gegen weitere Opfergruppen zählen die Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Polen 1939, der Massenmord an den Eliten des Landes sowie Patientenmorde vor allem in Psychiatrien, so auch in der Sowjetunion. Das vorgeblich gegen Widerstandsaktivitäten gerichtete Prinzip von Geiselerschießungen und kollektiven Vergeltungsmaßnahmen traf die Zivilbevölkerung. Weitere Verbrechen fanden bei Umsiedlungen, der Zwangsarbeit, einer radikalisierten Justiz und im Zuge der Ausweitung des Haftstättensystems in Deutschland und den besetzten Ländern statt. Auf ihrem Rückzug aus besetzten Gebieten verübten die Wehrmacht und SS Massenmorde an (Kriegs-)Gefangenen und trieben Überlebende der Räumung von Lagern auf Todesmärsche. Vor allem in Belarus intensivierten die Deutschen die systematische Vernichtung von Menschen und Infrastrukturen unter dem Euphemismus „Verbrannte Erde“. Zu den Opfern der „Endphaseverbrechen“, der entgrenzten Gewalt im zusammenbrechenden Reich, gehörten abermals viele ausländische Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene.

Mit der physischen Vernichtung von Menschen trieben die Deutschen zugleich die rücksichtslose Ausbeutung der Opfer voran. Raub und Ausplünderung durch die Besatzer waren Teil der deutschen Kriegspolitik und stehen für eine bis heute etwa in Restitutions- und Reparationsforderungen gegenwärtige Erfahrung der besetzten Länder.