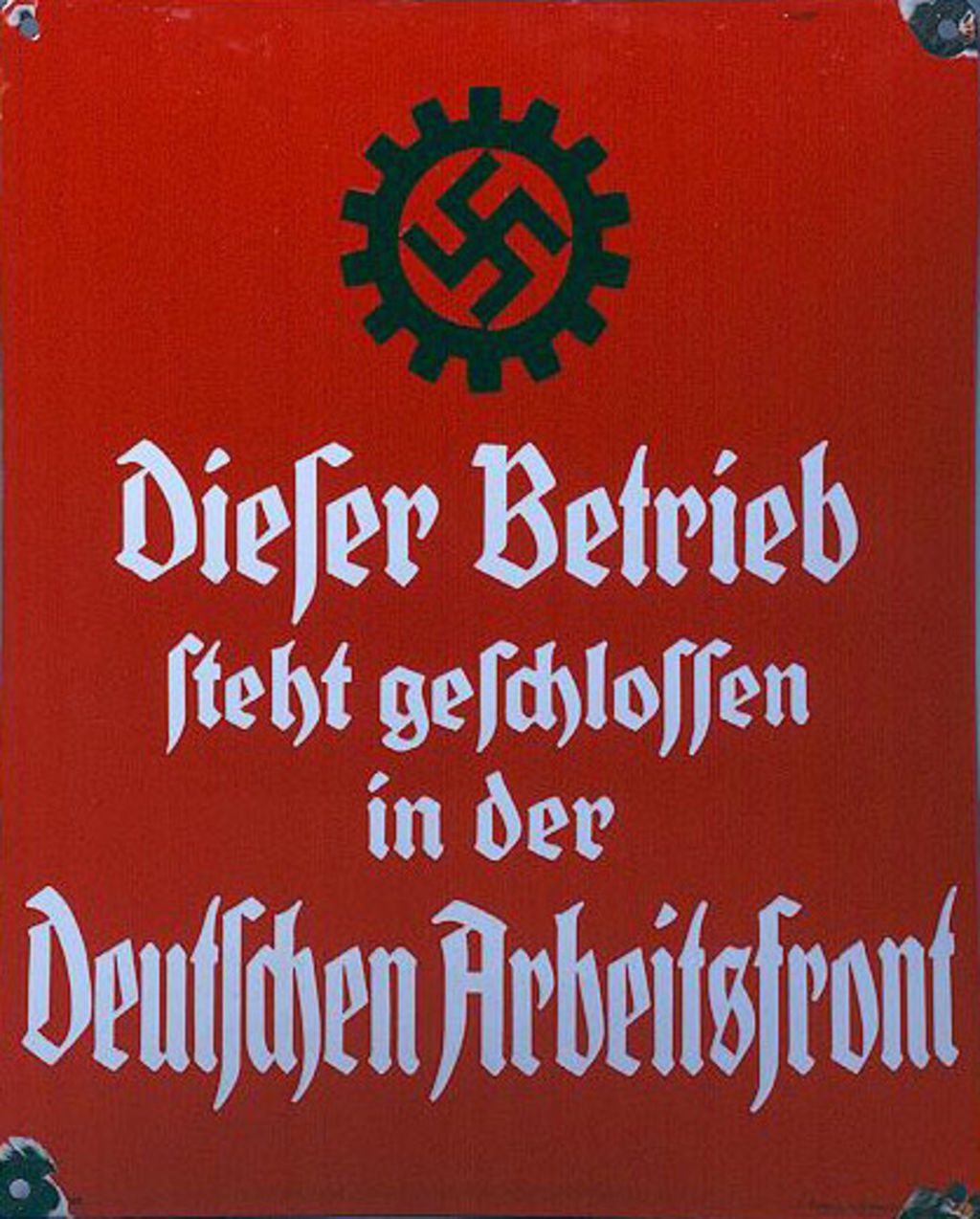

Wenige Tage nach der Zerschlagung der Gewerkschaften wurde am 10. Mai 1933 die Deutsche Arbeitsfront (DAF) gegründet. Durch die "freiwillige, aber erwünschte" Einheitsmitgliedschaft und die von ihr organisierten Aktivitäten ermöglichte es die DAF dem NS-Regime, die arbeitende Bevölkerung sowohl im Beruf als auch in der Freizeit zu kontrollieren und zu indoktrinieren. Die DAF sollte als neue einheitliche Organisation "durch Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft, die dem Klassenkampfgedanken abgeschworen hat", die Interessen "aller schaffenden Deutschen" wahrnehmen. Diese Zwangsgemeinschaft von Arbeitnehmern und Arbeitgebern war mit 25 Millionen Mitgliedern im Jahr 1942 die größte Massenorganisation im Deutschen Reich. Ihr Reichsleiter Robert Ley versuchte mit einer Bürokratie von 44.000 hauptamtlichen und 1,3 Millionen ehrenamtlichen Mitarbeitern in nahezu alle Bereiche der nationalsozialistischen Wirtschafts- und Sozialpolitik einzudringen.

- 1815

- 1816

- 1817

- 1818

- 1819

- 1820

- 1821

- 1822

- 1823

- 1824

- 1825

- 1826

- 1827

- 1828

- 1829

- 1830

- 1831

- 1832

- 1833

- 1834

- 1835

- 1836

- 1837

- 1838

- 1839

- 1840

- 1841

- 1842

- 1843

- 1844

- 1845

- 1846

- 1847

- 1848

- 1849

- 1850

- 1851

- 1852

- 1853

- 1854

- 1855

- 1856

- 1857

- 1858

- 1859

- 1860

- 1861

- 1862

- 1863

- 1864

- 1865

- 1866

- 1867

- 1868

- 1869

- 1870

- 1871

- 1872

- 1873

- 1874

- 1875

- 1876

- 1877

- 1878

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

- 1884

- 1885

- 1886

- 1887

- 1888

- 1889

- 1890

- 1891

- 1892

- 1893

- 1894

- 1895

- 1896

- 1897

- 1898

- 1899

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

- 1904

- 1905

- 1906

- 1907

- 1908

- 1909

- 1910

- 1911

- 1912

- 1913

- 1914

- 1915

- 1916

- 1917

- 1918

- 1919

- 1920

- 1921

- 1922

- 1923

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1929

- 1930

- 1931

- 1932

- 1933

- 1934

- 1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

Die DAF war rechtlich ein der NSDAP angeschlossener Verband, der gemäß dem Führerprinzip in Bezirke, Gaue, Kreise, Ortsgruppen, Betriebs-Gemeinschaften, Zellen und Blöcke hierarchisiert war. Unterhalb der Reichsleitung der DAF waren zehn Ämter für die unterschiedlichsten sozialpolitischen Belange und Aufgaben eingerichtet. Mit diesen Behörden gelang es der DAF, ihre Kompetenzforderungen zu untermauern, indem sie staatliche Behörden und Unternehmensleitungen mit ihren Maßstäben unter Druck setzte. In diesem Sinne handelte auch das "Amt für Berufserziehung und Betriebsführung", das die Tätigkeit des Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung fortsetzte und eng mit dem Arbeitswissenschaftlichen Institut der DAF zusammenarbeitete. Daneben gab es das "Amt für soziale Selbstverantwortung", das den "Leistungskampf der deutschen Betriebe" durchführte und damit an der Erkürung von nationalsozialistischen Musterbetrieben beteiligt war. Es organisierte außerdem den Reichsberufswettbewerb. Das "Amt für Schönheit der Arbeit" hatte dafür zu sorgen, dass die Arbeitsstätten pfleglich behandelt wurden und sozialhygienisch einwandfrei blieben.

Mit ihren Aktivitäten unterstützte die DAF den Gedanken der Volksgemeinschaft, wobei sie insbesondere auf die Integration der Arbeiterschaft abzielte. So sollte die Einführung von Werkpausenkonzerten den Arbeitern das Gefühl vermitteln, dass sie kein kulturelles Schattendasein führten. Die im November 1933 gegründete DAF-Organisation "Kraft durch Freude" (KdF) organisierte Freizeitaktivitäten und erreichte damit, dass der Zugang zu bisher bürgerlichen Privilegien wie dem Luxus des Reisens nun auch für Arbeiter erschwinglich wurde. Selbst die Anschaffung eines Autos rückte durch das Projekt des mit Anleihen finanzierten Volkswagens (VW), des sogenannten KdF-Wagens, in den Bereich des Möglichen. Auf den zum 1. Mai, dem "Tag der nationalen Arbeit", stattfindenden Massenveranstaltungen wirkte die DAF bei der propagandistischen Selbstdarstellung des Regimes als "volksgemeinschaftlicher Arbeiterstaat" mit.

Unbedeutend blieb die Rolle der DAF in Tarif- und Arbeitsvertragsfragen. Sie hatte nur beratende Funktion; die Tarifautonomie der Arbeitnehmer und Arbeitgeber war mit dem am 19. April 1933 erlassenen Gesetz über die Einsetzung von Treuhändern der Arbeit durch staatliche Zwangsregelung ersetzt worden.

Die DAF finanzierte sich mit dem beschlagnahmten Vermögen der Gewerkschaften, mit den vom Lohn abgezogenen Zwangsbeiträgen, die 1939 etwa 539 Millionen Reichsmark betrugen, und mit Gewinnen aus Wirtschaftsunternehmen, die der DAF gehörten oder an denen sie beteiligt war. Dazu gehörten Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaften, Bauunternehmen, Versicherungsgesellschaften, Banken, Verlags- und Druckereiunternehmen, Werften und das VW-Automobilwerk in Wolfsburg. Außerdem gehörte dazu das Gemeinschaftswerk der DAF, in dem 1939 rund 500 gewerbliche Betriebe aller Art und circa 14.000 Verkaufsstellen der früheren Konsumvereine zu einer Verkaufsorganisation zusammengeschlossen waren. Dies machte die DAF zu einem wichtigen Faktor des deutschen Wirtschaftslebens, der wesentlich bei der Umstellung der deutschen Wirtschaft auf die Kriegsproduktion im Rahmen des Vierjahresplans half.

Ausgrenzung und Verfolgung

- Konzentrationslager

- Geschäftsboykott 1933

- Reichsvertretung der Deutschen Juden

- Die Zeitung "Der Stürmer"

- Nürnberger Gesetze 1935

- Homosexuellenverfolgung

- Novemberpogrome 1938

- "Arierparagraph"

- "Ariernachweis"

- Jüdische Selbsthilfe

- Jüdische Winterhilfe

- Aktion "Arbeitsscheu Reich" 1938

- Ausgrenzung und Verfolgung von Sinti und Roma

- Kulturbund Deutscher Juden

- Reichsvereinigung der Juden in Deutschland

Innenpolitik

- NS-Propaganda

- Hitlers "Mein Kampf"

- Das Hakenkreuz

- Volksgemeinschaft

- Das "Ahnenerbe" der SS

- Rassenpolitik

- Frauenpolitik

- Reichsparteitag

- Kirchen im NS-Regime

- Bekennende Kirche

- Deutsche Christen

- Naturschutz im Nationalsozialismus

- Erntedankfest

- Olympische Winterspiele 1936

- Der olympische Fackellauf

- Olympische Sommerspiele 1936

- Volksgerichtshof

- Fritsch-Blomberg-Affäre

- Neue Reichskanzlei

- Die NS-Gaue

- Der „Lebensborn e.V.“ der SS

- Mutterkreuz

- Eintopfsonntag

- Leistungskampf der deutschen Betriebe

Außenpolitik

- Reichskonkordat 1933

- Austritt aus dem Völkerbund

- Saarabstimmung 1935

- Das deutsch-britische Flottenabkommen

- Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt

- Wehrpflicht 1935

- Einmarsch ins Rheinland 1936

- Die deutsch-spanischen Beziehungen

- Spanischer Bürgerkrieg

- Legion Condor

- Internationale Brigaden

- Republikanische Propagandaplakate im Spanischen Bürgerkrieg

- Achse Berlin-Rom

- Die deutsch-italienischen Beziehungen

- Antikominternpakt 1936

- Liga pro Cultura Alemana

- "Anschluss" Österreich 1938

- Österreich 1938-1945

- Münchner Abkommen 1938

- Besetzung des Sudetengebietes 1938

- Wiener Schiedssprüche von 1938 und 1940

- "Zerschlagung der Rest-Tschechei" 1939

- "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren"

- Einmarsch ins Memelgebiet 1939

- Der Stahlpakt

- Hitler-Stalin-Pakt 1939

- Der Dreimächtepakt

Kunst und Kultur

- Kunstpolitik

- "Entartete Kunst"

- Große Deutsche Kunstausstellung

- Filmpolitik

- Kino

- Reichskulturkammer

- Reichsschrifttumskammer

- Literatur im NS-Regime

- NS-Literatur

- Philosophie im NS-Regime

- Die Fotografie im NS-Regime

- Musik

- NS-Architektur

- Käthe Kollwitz: Turm der Mütter

- Arno Breker: Kameraden

- Lion Feuchtwanger: Die Geschwister Oppenheim

- Wolfgang Langhoff: Die Moorsoldaten