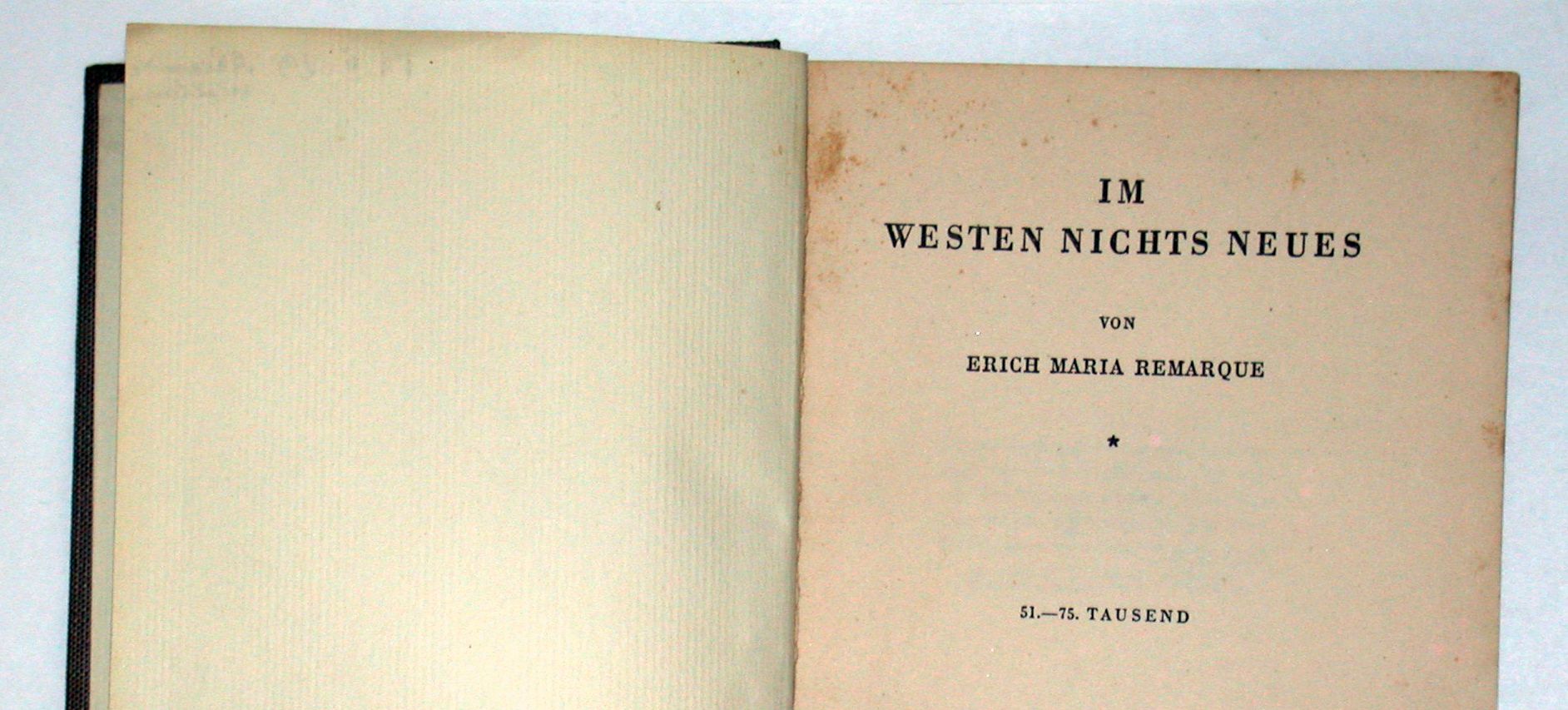

Der Roman von Erich Maria Remarque erschien 1929. Das Buch gehört zu der Gruppe von Werken, in denen - rund zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs - das Kriegserlebnis des Frontsoldaten geschildert und direkt oder indirekt Anklage erhoben wurde gegen den Krieg; es erschien im selben Jahre wie Ernest Hemingways "A Farewell to Arms" ("In einem anderen Land"), ein Jahr nach Ernst Glaesers (1902-1963) "Jahrgang 1902" und Ludwig Renns "Krieg", drei Jahre nach Hemingways "The Sun Also Rises" ("Fiesta"). Bei Remarque fällt wie auch bei Hemingway das Wort von der "verlorenen Generation", die nach dem Krieg nicht mehr in der bürgerlichen Gesellschaft Fuß fassen kann, weil sie im Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren schon zu viel Grauen erlebt hat und dem Tod zu oft ins Auge sehen mußte, um vergessen zu können.

- 1815

- 1816

- 1817

- 1818

- 1819

- 1820

- 1821

- 1822

- 1823

- 1824

- 1825

- 1826

- 1827

- 1828

- 1829

- 1830

- 1831

- 1832

- 1833

- 1834

- 1835

- 1836

- 1837

- 1838

- 1839

- 1840

- 1841

- 1842

- 1843

- 1844

- 1845

- 1846

- 1847

- 1848

- 1849

- 1850

- 1851

- 1852

- 1853

- 1854

- 1855

- 1856

- 1857

- 1858

- 1859

- 1860

- 1861

- 1862

- 1863

- 1864

- 1865

- 1866

- 1867

- 1868

- 1869

- 1870

- 1871

- 1872

- 1873

- 1874

- 1875

- 1876

- 1877

- 1878

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

- 1884

- 1885

- 1886

- 1887

- 1888

- 1889

- 1890

- 1891

- 1892

- 1893

- 1894

- 1895

- 1896

- 1897

- 1898

- 1899

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

- 1904

- 1905

- 1906

- 1907

- 1908

- 1909

- 1910

- 1911

- 1912

- 1913

- 1914

- 1915

- 1916

- 1917

- 1918

- 1919

- 1920

- 1921

- 1922

- 1923

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1929

- 1930

- 1931

- 1932

- 1933

- 1934

- 1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

Ähnlich wie Renn schildert Remarque den Krieg aus der Perspektive des einfachen Soldaten, des gemeinsam mit seinen Klassenkameraden von der Schule direkt aufs Schlachtfeld geschickten Paul Bäumer. Die Begeisterung, die ihn wie seine Kameraden zu Anfang des Kriegs erfüllte, wird ihm schon durch die Schikanen bei der Ausbildung ausgetrieben, durch Kasernenhoftyrannen vom Schlage des als Typ sprichwörtlich gewordenen Unteroffiziers Himmelstoß, durch den unsinnigen Drill, der nicht einmal für das Überleben in wirklicher Gefahr nützt. "Auf eine sonderbare und schwermütige Weise verroht", schlagen der Erzähler und seine Freunde sich dann durch das Leben als Frontsoldaten, das sich zwischen "Trommelfeuer, Verzweiflung und Mannschaftsbordells" abspielt und das sie zu "Menschentieren" macht. Als das einzig Positive erscheint die an der Front entstehende Kameradschaft quer durch alle Dienstgrade. Die mörderischen Kämpfe, der Stellungskrieg, die Materialschlachten, die Gasangriffe, die nächtlichen Patrouillen durch zerschossene Wälder, das hundertfache Sterben ringsumher kehren mit fast stereotyper Gleichförmigkeit wieder und ähneln den vergleichbaren Schilderungen in vielen andern Kriegsbüchern: kaum reflektiert, in einer einfachen Report-Sprache, nur bisweilen von melancholischem Pathos gefärbt und ohne jeden Ton von Hoffnung. Der Roman ist durchaus unpolitisch; nur ein einziges Mal entspannt sich zwischen den Soldaten eine Diskussion über die Ursache von Kriegen, die aber völlig schematisch und abstrakt bleibt. Diese Fragen bleiben ungelöst für den Ich-Erzähler, der wie ein kurzer Schlußpassus mitteilt - als letzter der Gruppe von Schulkameraden im Oktober 1918 an einem Tag fällt, an dem "der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden".

Obwohl der Autor in einem Vorspruch betont, das Buch solle "weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein; es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde auch wenn sie seinen Granaten entkam", wurde "Im Westen nichts Neues" doch nicht nur als Bericht, sondern als Anklage gegen den Krieg und vor allem auch gegen die Erwachsenen verstanden, gegen die Eltern und Lehrer, die diese "eiserne Jugend" mit chauvinistischen Reden in den Krieg trieben. Die Feindschaft der älteren Generation, die Remarque auf sich gezogen hatte, konnte von den Nationalsozialisten noch einmal politisch ausgemünzt werden: Joseph Goebbels organisierte 1930 Krawalle gegen die Verfilmung des Romans, und ab 1933 gehörte "Im Westen nichts Neues" während des NS-Regimes zur verbotenen und verbrannten Literatur in Deutschland. Der Roman hatte dennoch, wohl gerade wegen seines kargen, beschreibenden Tons und der darin spürbaren bitteren Resignation, außerordentlichen Erfolg und fand, in 32 Sprachen übersetzt, weltweite Verbreitung.

(Kindlers Neues Literaturlexikon, Kindler Verlag, München.)

Revolution 1918/19

- Matrosenaufstand 1918

- Abdankung Wilhelms II.

- Ebert-Groener-Pakt

- Rat der Volksbeauftragten

- Vollzugsrat

- Arbeiter- und Soldatenräte

- Münchner Räterepublik

- Spartakusbund

- Freikorps

- Reichsrätekongress 1918

- Die Weihnachtskämpfe 1918

- Januaraufstand 1919

- Ermordung von Luxemburg und Liebknecht

- Wahlen zur Nationalversammlung

- Einführung des Frauenwahlrechts

- Märzkämpfe 1919

Innenpolitik

- Nationalversammlung

- Die Kabinette von 1919 bis 1933

- Reichsverfassung 1919

- Kriegsschuldfrage

- Kriegsschuldreferat

- Dolchstoßlegende

- Karl Schmidt-Rottluff: Entwurf für den Reichsadler

- Die Erzbergersche Reichsfinanzreform

- Lüttwitz-Kapp-Putsch 1920

- Generalstreik 1920

- Märzaufstand 1920

- "Ordnungszelle" Bayern

- Märzkämpfe 1921

- Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen

- Arbeitsausschuss Deutscher Verbände

- Ermordung Rathenaus 1922

- Inflation 1923

- Währungsreform 1923

- "Deutscher Oktober" 1923

- Separatistenbewegung

- Hitler-Putsch 1923

- Urteil im Hitler-Prozess

- Reichspräsidentenwahl 1925

- Flaggenstreit 1926

- Fürstenenteignung 1926

- Arbeitslosenversicherung 1927

- Tannenberg-Denkmal

- Streit um den Panzerkreuzerbau 1928

- Volksentscheide

- Volksentscheid gegen den Young-Plan 1929

- "Blutmai" 1929

- Harzburger Front 1931

- Boxheimer Dokumente

- "Altonaer Blutsonntag" 1932

- Reichspräsidentenwahl 1932

- "Preußenschlag" 1932

- "Deutschland vor dem Bürgerkrieg"

- Parteien, Wahlen und Wahlrecht

- SPD

- USPD

- DDP

- DVP

- DNVP

- Deutschvölkische Freiheitspartei (DVFP) / Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB)

- Deutsche Arbeiterpartei

- NSDAP

- Neugründung der NSDAP 1925

- Völkischer Beobachter

- KPD

- BVP

- Bayerischer Bauernbund

- Reichs-Landbund

- Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei (Deutsches Landvolk)

- Christlich-Sozialer Volksdienst

- Wirtschaftspartei

- DHP

- Zentrum

- Präsidialkabinette

- Reichswehr

- Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten

- Roter Frontkämpferbund

- Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

- Deutscher Republikanischer Reichsbund

- Die Eiserne Front

- Nationalbolschewismus

- Geistige Wegbereiter des Nationalsozialismus

- Revolutionärer Nationalismus

- Konservative Revolution

- Gewerkschaften in der Weimarer Republik

- Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund

- Hirsch-Dunckersche Gewerkvereine

- Deutscher Gewerkschaftsbund

- Revolutionäre Gewerkschaftsopposition

- NSBO

- BVG-Streik

Kunst und Kultur

- Bauhaus

- Film und Kino

- Universum Film-AG (UFA)

- "Westfront 1918" und der Weltkriegsfilm der Weimarer Republik

- Kulturfilm

- Literatur

- Theater in der Weimarer Republik

- Surrealismus

- Neue Sachlichkeit

- Arbeiterfotografie

- Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands

- Ernste Musik

- Käthe Kollwitz: Nie wieder Krieg

- Kurt Tucholsky: Deutschland, Deutschland über alles

- Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

- Walter Benjamin: Einbahnstraße

- Bertolt Brecht / Kurt Weill: Die Dreigroschenoper

- Egon Erwin Kisch: Der rasende Reporter

- Ernst Jünger: In Stahlgewittern

- Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues

- Thomas Mann: Der Zauberberg

- Lion Feuchtwanger: Erfolg