Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den Vorsitzenden der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und "Führer" der stärksten Reichstagsfraktion Adolf Hitler zum neuen Reichskanzler. Hitler war der sechste Politiker, den Hindenburg seit Beginn seiner Amtszeit 1925 mit der Regierung beauftragte - und seit 1930 war er schon der vierte Reichskanzler in Folge, der ein Präsidialkabinett ohne parlamentarische Mehrheit führen sollte. Was vor diesem Hintergrund wie eine Routineangelegenheit im politischen Tagesgeschäft der von wirtschaftlichen und sozialen Krisen gebeutelten Weimarer Republik aussah, entpuppte sich jedoch schon bald als die wohl folgenschwerste Entscheidung Hindenburgs und die dramatischste politische Wendemarke in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

- 1815

- 1816

- 1817

- 1818

- 1819

- 1820

- 1821

- 1822

- 1823

- 1824

- 1825

- 1826

- 1827

- 1828

- 1829

- 1830

- 1831

- 1832

- 1833

- 1834

- 1835

- 1836

- 1837

- 1838

- 1839

- 1840

- 1841

- 1842

- 1843

- 1844

- 1845

- 1846

- 1847

- 1848

- 1849

- 1850

- 1851

- 1852

- 1853

- 1854

- 1855

- 1856

- 1857

- 1858

- 1859

- 1860

- 1861

- 1862

- 1863

- 1864

- 1865

- 1866

- 1867

- 1868

- 1869

- 1870

- 1871

- 1872

- 1873

- 1874

- 1875

- 1876

- 1877

- 1878

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

- 1884

- 1885

- 1886

- 1887

- 1888

- 1889

- 1890

- 1891

- 1892

- 1893

- 1894

- 1895

- 1896

- 1897

- 1898

- 1899

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

- 1904

- 1905

- 1906

- 1907

- 1908

- 1909

- 1910

- 1911

- 1912

- 1913

- 1914

- 1915

- 1916

- 1917

- 1918

- 1919

- 1920

- 1921

- 1922

- 1923

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1929

- 1930

- 1931

- 1932

- 1933

- 1934

- 1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

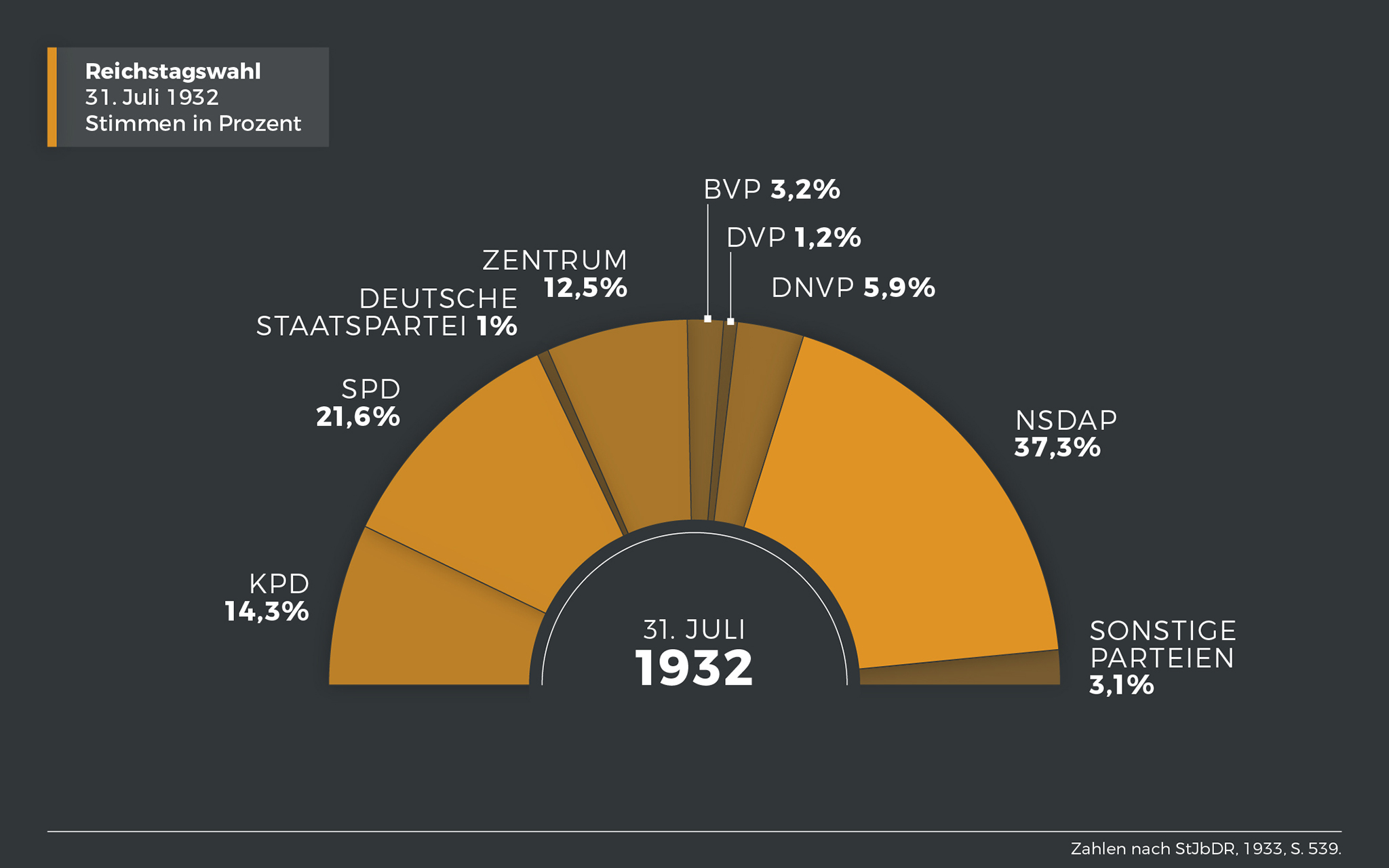

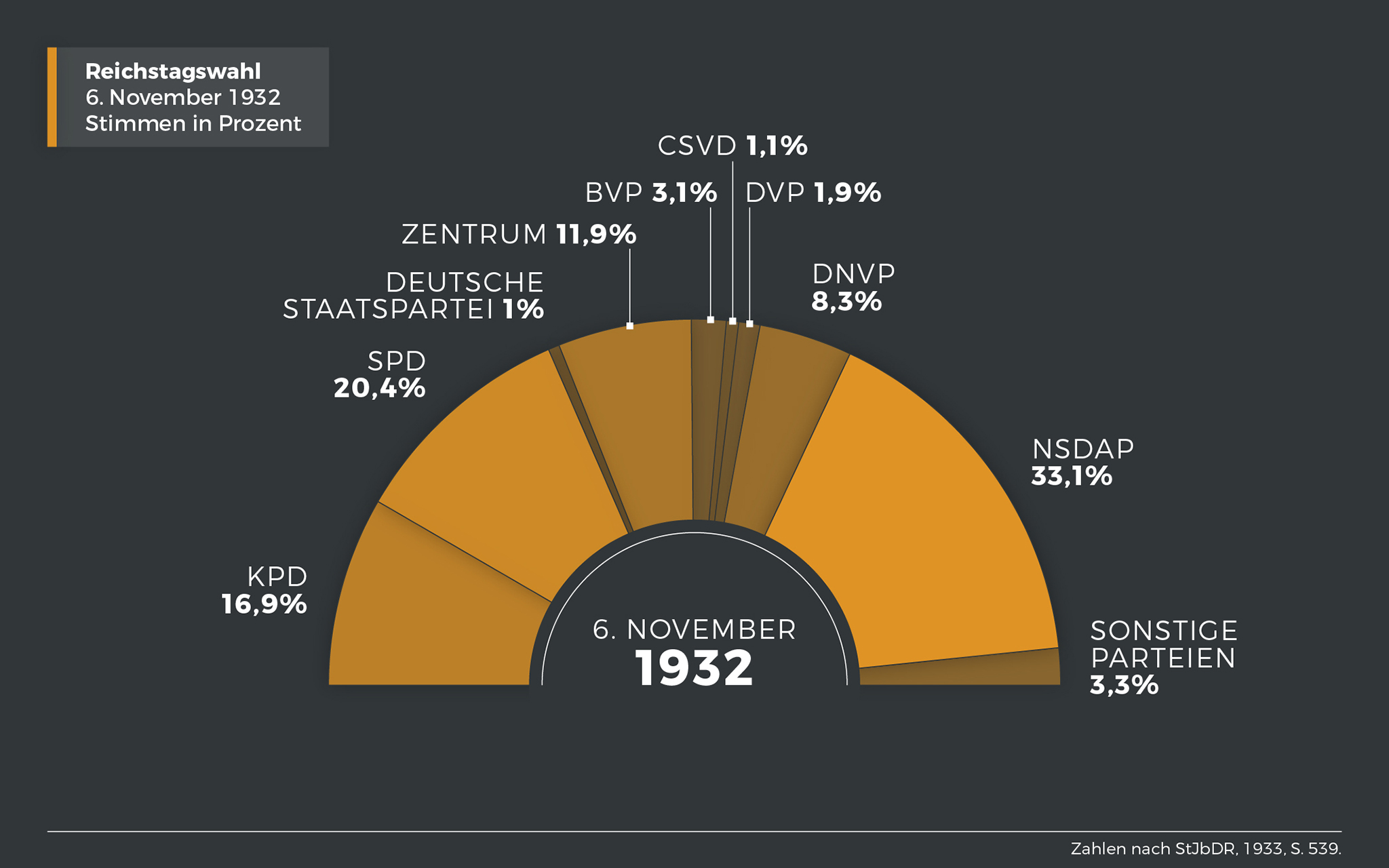

Bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 hatte die NSDAP mit 37,4 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Gestärkt durch diesen Wahlerfolg verlangte Hitler kompromisslos die ganze politische Macht, die ihm Hindenburg im Sommer 1932 noch verweigerte. Gestützt auf das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten blieb Franz von Papen im Amt, dessen Kabinett aber über keinen politischen Rückhalt verfügte. Noch am Tag der Parlamentseröffnung sprach die Majorität der Abgeordneten der Reichsregierung das Misstrauen aus: Für Papen ein erwartetes Urteil, mit Order Hindenburgs löste er den eben gewählten Reichstag wieder auf. In der daraus resultierenden Reichstagswahl am 6. November 1932 wurde die NSDAP mit 33,1 Prozent zwar abermals stärkste parlamentarische Kraft, verlor jedoch zwei Millionen Stimmen.

Dezember 1932: Kurt von Schleicher wird Kanzler

Dennoch hielt Hitler an seiner "Alles-oder-nichts-Strategie" fest und verlangte mit Unterstützung einflussreicher Bankiers und Industrieller im November 1932 erneut die Kanzlerschaft. Demgegenüber verfügte Papen über keinen nennenswerten Rückhalt in der Wirtschaft, im Reichstag oder in der Bevölkerung. Für Hindenburg war dies Grund genug, am 3. Dezember 1932 Reichswehrminister Kurt von Schleicher als neuen Reichskanzler einzusetzen. Schleicher beabsichtigte durch eine Zusammenarbeit von Reichswehr, berufsständischen Organisationen, der Arbeiterschaft, konservativen Parteien und Teilen der SPD und der NSDAP eine breite Basis in der Bevölkerung zu gewinnen und seine Position als Reichskanzler zu festigen. Doch dieses ambitionierte, aber weitgehend realitätsferne Konzept war bereits Anfang Januar 1933 gescheitert. Schleichers Forderung, ihm die Möglichkeit einzuräumen, um im Amt zu bleiben, den Reichstag aufzulösen und die fälligen Neuwahlen verfassungswidrig aufzuschieben, wurde von Hindenburg nicht erfüllt. Daraufhin bot Schleicher am 28. Januar dem Präsidenten den Rücktritt der Regierung an, was dieser akzeptierte.

30. Januar 1933 - Das Kabinett Hitler

Währenddessen führte Papen mit Zustimmung Hindenburgs mehrere Sondierungsverhandlungen mit Hitler, um in die Regierung zurückzukehren. Sein Vorhaben, selbst das Amt des Reichskanzlers zu übernehmen, musste dabei durch den Führungsanspruch Hitlers zurückgestellt werden. Der 85-jährige Reichspräsident gab schließlich dem Drängen seiner Ratgeber aus Politik und Wirtschaft nach und stellte seine politischen und persönlichen Vorbehalte gegenüber Hitler hinten an. Insbesondere Papen überzeugte Hindenburg davon, dass ein von einer konservativen Kabinettsmehrheit "eingerahmter" und neutralisierter NSDAP-Führer als Träger der Regierungsgewalt eine nur geringe Gefahr bedeute. So sollte das Kabinett hauptsächlich aus Politikern bestehen, die nicht der NSDAP angehörten.

Die nationalsozialistische Führungsriege war bis zuletzt skeptisch, ob es tatsächlich zur Bildung einer Regierung unter Hitlers Kanzlerschaft kommen würde. Aber auch anderen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen erschien dies unwahrscheinlich, einige rechneten eher wieder mit Franz von Papen als Regierungschef.

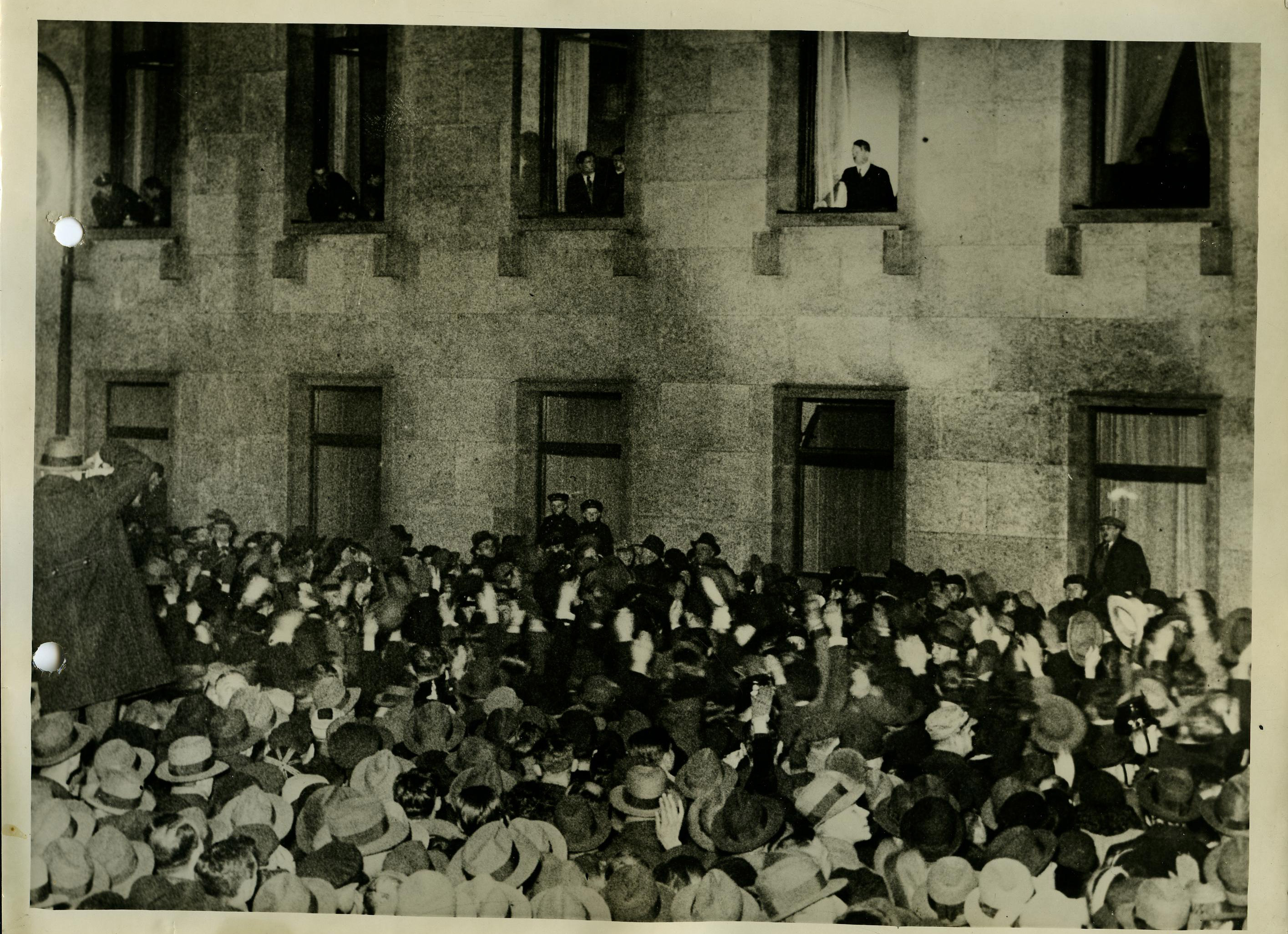

Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und die Vereidigung seines Kabinetts mittags am 30. Januar 1933 erfolgten aufgrund eines Gerüchts über einen unmittelbar bevorstehenden Militärputsch in einer hektischen Atmosphäre. Angeblich plante Schleicher, mit der Verhaftung Hindenburgs die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler zu verhindern. Damit zerstreuten sich beim Reichspräsidenten auch die letzten noch möglichen Bedenken gegenüber Hitlers Kanzlerschaft. Mit, unter anderem, Franz von Papen, Alfred Hugenberg, Franz Seldte, Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk und Werner von Blomberg stellten Mitglieder der DNVP und parteilose Männer die Mehrheit im Kabinett. Die NSDAP erhielt neben der Kanzlerschaft zwei Ministerposten: Wilhelm Frick leitete zunächst das Innenministerium, Hermann Göring wurde Minister ohne Geschäftsbereich.

"Es ist fast ein Traum. Die Wilhelmstraße gehört uns", notierte Joseph Goebbels am 30. Januar 1933 in sein Tagebuch.

Ausgrenzung und Verfolgung

- Konzentrationslager

- Geschäftsboykott 1933

- Reichsvertretung der Deutschen Juden

- Die Zeitung "Der Stürmer"

- Nürnberger Gesetze 1935

- Homosexuellenverfolgung

- Novemberpogrome 1938

- "Arierparagraph"

- "Ariernachweis"

- Jüdische Selbsthilfe

- Jüdische Winterhilfe

- Aktion "Arbeitsscheu Reich" 1938

- Ausgrenzung und Verfolgung von Sinti und Roma

- Kulturbund Deutscher Juden

- Reichsvereinigung der Juden in Deutschland

Innenpolitik

- NS-Propaganda

- Hitlers "Mein Kampf"

- Das Hakenkreuz

- Volksgemeinschaft

- Das "Ahnenerbe" der SS

- Rassenpolitik

- Frauenpolitik

- Reichsparteitag

- Kirchen im NS-Regime

- Bekennende Kirche

- Deutsche Christen

- Naturschutz im Nationalsozialismus

- Erntedankfest

- Olympische Winterspiele 1936

- Der olympische Fackellauf

- Olympische Sommerspiele 1936

- Volksgerichtshof

- Fritsch-Blomberg-Affäre

- Neue Reichskanzlei

- Die NS-Gaue

- Der „Lebensborn e.V.“ der SS

- Mutterkreuz

- Eintopfsonntag

- Leistungskampf der deutschen Betriebe

Außenpolitik

- Reichskonkordat 1933

- Austritt aus dem Völkerbund

- Saarabstimmung 1935

- Das deutsch-britische Flottenabkommen

- Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt

- Wehrpflicht 1935

- Einmarsch ins Rheinland 1936

- Die deutsch-spanischen Beziehungen

- Spanischer Bürgerkrieg

- Legion Condor

- Internationale Brigaden

- Republikanische Propagandaplakate im Spanischen Bürgerkrieg

- Achse Berlin-Rom

- Die deutsch-italienischen Beziehungen

- Antikominternpakt 1936

- Liga pro Cultura Alemana

- "Anschluss" Österreich 1938

- Österreich 1938-1945

- Münchner Abkommen 1938

- Besetzung des Sudetengebietes 1938

- Wiener Schiedssprüche von 1938 und 1940

- "Zerschlagung der Rest-Tschechei" 1939

- "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren"

- Einmarsch ins Memelgebiet 1939

- Der Stahlpakt

- Hitler-Stalin-Pakt 1939

- Der Dreimächtepakt

Kunst und Kultur

- Kunstpolitik

- "Entartete Kunst"

- Große Deutsche Kunstausstellung

- Filmpolitik

- Kino

- Reichskulturkammer

- Reichsschrifttumskammer

- Literatur im NS-Regime

- NS-Literatur

- Philosophie im NS-Regime

- Die Fotografie im NS-Regime

- Musik

- NS-Architektur

- Käthe Kollwitz: Turm der Mütter

- Arno Breker: Kameraden

- Lion Feuchtwanger: Die Geschwister Oppenheim

- Wolfgang Langhoff: Die Moorsoldaten