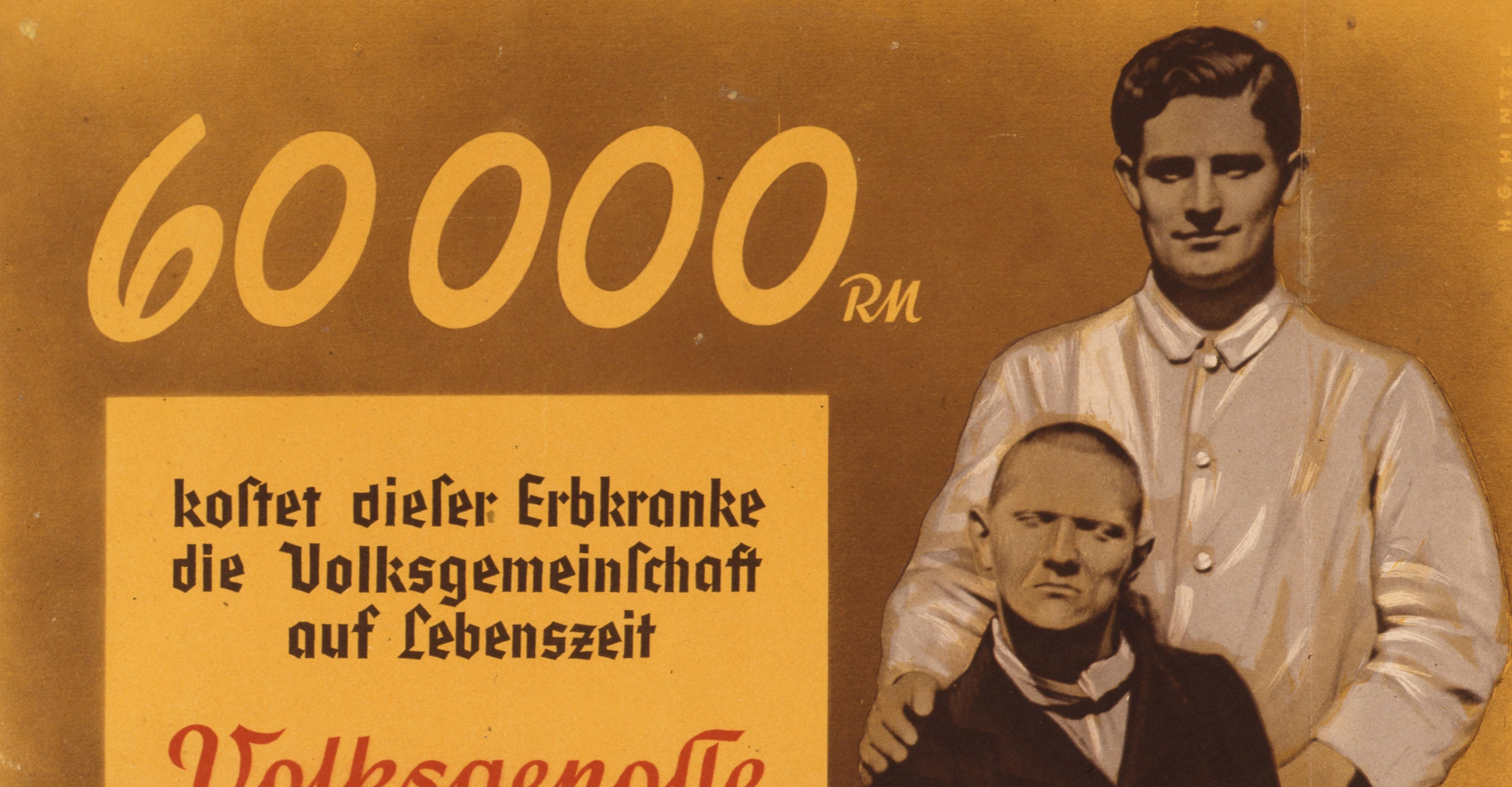

Ende der 1930er Jahre gab das Rassenpolitische Amt der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) ein Werbeplakat heraus, das einen sitzenden, in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkten Mann und einen hinter ihm stehenden Pfleger zeigt. Die bildliche Aussage wird durch den Satz „60.000 RM [Reichsmark] kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit“ und den Hinweis „Volksgenosse das ist auch Dein Geld“ verdeutlicht: Behinderte oder kranke Menschen wurden aus der stets propagierten Volksgemeinschaft ausgegrenzt. Ihr Tod bedeutete nach dieser Vorstellung eine finanzielle Einsparung für die vermeintlich „gesunden Volksgenossen". Mit den anthropologischen, genetischen und eugenischen Forschungen der „Rassenhygieniker" wurde ab Herbst 1939 der als „Euthanasie" bezeichnete Mord an den Menschen gerechtfertigt, deren Leben nach der NS-Ideologie "nicht lebenswert" war.

- 1815

- 1816

- 1817

- 1818

- 1819

- 1820

- 1821

- 1822

- 1823

- 1824

- 1825

- 1826

- 1827

- 1828

- 1829

- 1830

- 1831

- 1832

- 1833

- 1834

- 1835

- 1836

- 1837

- 1838

- 1839

- 1840

- 1841

- 1842

- 1843

- 1844

- 1845

- 1846

- 1847

- 1848

- 1849

- 1850

- 1851

- 1852

- 1853

- 1854

- 1855

- 1856

- 1857

- 1858

- 1859

- 1860

- 1861

- 1862

- 1863

- 1864

- 1865

- 1866

- 1867

- 1868

- 1869

- 1870

- 1871

- 1872

- 1873

- 1874

- 1875

- 1876

- 1877

- 1878

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

- 1884

- 1885

- 1886

- 1887

- 1888

- 1889

- 1890

- 1891

- 1892

- 1893

- 1894

- 1895

- 1896

- 1897

- 1898

- 1899

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

- 1904

- 1905

- 1906

- 1907

- 1908

- 1909

- 1910

- 1911

- 1912

- 1913

- 1914

- 1915

- 1916

- 1917

- 1918

- 1919

- 1920

- 1921

- 1922

- 1923

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1929

- 1930

- 1931

- 1932

- 1933

- 1934

- 1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

Bereits ab August 1939 musste medizinisches Personal Säuglinge und Kinder, später auch Jugendliche, mit geistigen oder körperlichen Behinderungen melden; ungefähr 5000 von ihnen wurden bis 1945 in „Kinderfachabteilungen“ in Kliniken getötet. Der Ermordung als krank eingestufter Erwachsener in Heil- und Pflegeeinrichtungen hatte Adolf Hitler im Oktober 1939 mit einem auf den 1. September zurückdatierten und auf seinem Privatbogen verfassten Schreiben die Ermächtigung gegeben. Die Rückdatierung des Erlasses verdeutlichte, dass mit Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 auch ein innerer Krieg gegen Menschen begonnen hatte, die dem Rassenideal der Nationalsozialisten nicht entsprachen. Adressiert war das Schreiben an Philipp Bouhler (1899-1945), Leiter der "Kanzlei des Führers", und Hitlers Leibarzt Karl Brandt (1904-1948). In der Organisationszentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4 – der Zentraldienststelle T4 – koordinierten Ärzte, Juristen und Verwaltungsbeamte den massenhaften Mord, der in verschiedenen Tötungsanstalten in Deutschland vollzogen werden sollte.

Dafür wurden verschiedene Tarngesellschaften gegründet, über die das „Euthanasie“-Programm abgewickelt wurde. In der „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“ entwarf ein Ärzteteam „Meldebögen“. Die „Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft“ organisierte die Verlegungstransporte. Der „Allgemeinen Stiftung für Anstaltswesen" oblag das Personalwesen. Ende 1939 begann die Versendung der Meldebögen zur Erfassung der Anstaltspatienten und -patientinnen. Es wurde nach Art der Krankheit, Dauer des Anstaltsaufenthalts und Arbeitsfähigkeit gefragt. Nur anhand der ausgefüllten Formulare entschieden Gutachter (Ärzte, Hochschullehrer und Anstaltsleiter) über Leben und Tod der Patienten und Patientinnen. Bei abweichenden Beurteilungen sprach ein Obergutachter das endgültige Urteil. Die Opfer wurden in die Tötungsanstalten Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Pirna, Bernburg und Hadamar gebracht, wo das Personal bis Ende August 1941 insgesamt etwa 70.000 Menschen – zumeist mit Gas oder durch Injektionen – ermordete.

Die Leichen wurden sofort eingeäschert, um Untersuchungen durch Angehörige zu unterbinden. Diese erhielten Schreiben mit fingierten Todesursachen und Sterbeorten. Dennoch weckten eindeutig falsche Angaben zur Todesursache und die Häufung der Todesfälle in den einzelnen Anstalten Misstrauen, so dass das Vorgehen nicht lange geheim gehalten werden konnte. Am 3. August 1941 prangerte der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, die Tötungsaktionen in einer Predigt öffentlich an. Ende August ließ Hitler die massenhaften Vergasungen in den Anstalten einstellen. Viele Menschen starben jedoch anschließend noch in geheim weitergeführten Tötungsaktionen. In öffentlichen Heil- und Pflegeanstalten, nun nicht mehr gesteuert durch die Zentrale in Berlin, sondern lokal organisiert, wurden Patienten und Patientinnen durch tödliche Injektionen, Überdosierungen oder Unterernährung umgebracht. Auch schwer tuberkulosekranke und arbeitsunfähige Zwangsarbeiter zählten zu den Opfern. Zudem gab es Aktionen wie die „Sonderbehandlung 14f13“, bei der vor allem kranke und arbeitsunfähige Insassen von Konzentrationslagern ermordet wurden.

Bis zum Kriegsende 1945 kamen im Deutschen Reich und in eroberten Teilen Europas über 200.000 kranke Menschen und Menschen mit Behinderungen ums Leben. Viele der an den von der Zentraldienststelle in Berlin organisierten „Euthanasie“-Tötungen im Deutschen Reich Beteiligten wurden anschließend beim Mord an Juden und Jüdinnen in Lagern wie Treblinka oder Sobibor eingesetzt.

Kriegsverlauf

- Europa unter deutscher Besatzung

- Wehrmacht

- Oberkommando der Wehrmacht (OKW)

- Luftwaffe

- Luftschutz

- Waffen-SS

- Marschstiefel

- Stahlhelm 1935

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes

- Propagandakompanien

- Kriegsflugblätter der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

- Kriegsflugblätter der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg

- Rundfunkpropaganda für das Ausland im Zweiten Weltkrieg

- Kriegsgefangenschaft

- Überfall auf Polen 1939

- „Bromberger Blutsonntag“

- Schlacht bei Radom 1939

- Schlacht an der Bzura 1939

- Angriff auf Warschau 1939

- Besatzungsregime in Polen

- Kolonisierung und Vertreibung in Polen

- Widerstand und Selbstbehauptung in Polen

- Zwangsarbeit in Polen

- Ungarn als Verbündeter des Deutschen Reiches

- Rumänien als Verbündeter des Deutschen Reiches

- Sitzkrieg 1939/40

- Seekrieg

- U-Boot-Krieg

- MG 34

- Chiffriermaschine "Enigma"

- Besetzung von Norwegen 1940

- Schlacht um Narvik 1940

- Besatzungsregime in Norwegen

- Besetzung von Dänemark 1940

- Besatzungsregime in Dänemark

- Westwall

- Westoffensive 1940

- Besetzung von Belgien 1940

- Vorstoß durch Ardennen 1940

- Besetzung der Niederlande 1940

- Luftlandungen in Holland 1940

- Bombardierung von Rotterdam 1940

- Besatzungsregime in den Niederlanden

- Besetzung von Luxemburg 1940

- Schlacht um Frankreich 1940

- Evakuierung bei Dünkirchen 1940

- Einmarsch in Paris 1940

- Waffenstillstand in Compiègne 1940

- Besatzungsregime in Frankreich

- Vichy-Regime

- Luftschlacht um England 1940/41

- Operation "Seelöwe" 1940

- Afrikafeldzug 1941

- Offensive "Crusader" 1941

- Schlacht bei El Alamein 1942

- Balkanfeldzug 1941

- Besetzung von Jugoslawien 1941

- Partisanenkrieg in Jugoslawien

- Besetzung von Griechenland 1941

- Landung auf Kreta 1941

- Partisanenkrieg in Griechenland

- Krieg im Pazifik

- Japan

- Überfall auf die Sowjetunion 1941

- Ostfront

- Partisanenkrieg im Osten

- Schlacht bei Bialystok 1941

- Schlacht bei Smolensk 1941

- Schlacht bei Uman 1941

- Schlacht bei Kiew 1941

- Schlacht bei Wjasma 1941

- Belagerung von Leningrad

- Angriff auf Moskau 1941

- Winterschlacht 1941/42

- Sommeroffensive 1942

- Schlacht bei Charkow 1942

- Eroberung von Sewastopol 1942

- Vorstoß in den Kaukasus 1942

- Schlacht um Stalingrad 1942/43

- "Totaler Krieg"

- Warschauer Ghettoaufstand 1943

- Landung auf Sizilien 1943

- Vormarsch in Italien

- Sommeroffensive 1943

- Schlacht bei Kursk 1943

- Winteroffensive 1943/44

- Frühjahrsoffensive 1944

- Sommeroffensive 1944

- Warschauer Aufstand 1944

- Schlacht um Monte Cassino 1944

- Landung in der Normandie 1944

- Vormarsch in Frankreich

- Oradour-sur-Glane 1944

- Kesselschlacht von Falaise 1944

- Ardennenoffensive 1944

- Schlacht um Budapest 1944

- Ungarns "Sprung aus dem Krieg" 1944

- Winteroffensive 1945

- Volkssturm

- Der "Werwolf"

- Bombardierung von Dresden 1945

- Schlacht um Berlin 1945

- Die "Wunderwaffen" V1 und V2

- Konferenz von Jalta

- Kriegsende 1945

Völkermord

- Lebensraum

- Einsatzgruppen

- "Euthanasie"

- Ghettos

- Ghetto Warschau

- Die ersten Chronisten des Holocaust in Vilnius

- Ghetto Lodz

- Ghetto Theresienstadt

- Gelber Stern

- KZ Dachau

- KZ Sachsenhausen

- KZ Buchenwald

- KZ Ravensbrück

- KZ Neuengamme

- KZ Flossenbürg

- KZ Mauthausen

- KZ Bergen-Belsen

- KZ Vaihingen

- "Generalplan Ost"

- Madagaskar-Plan

- Massenmorde von Babi Jar 1941

- Wannsee-Konferenz

- Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz

- Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau

- "Selektion" im Vernichtungslager Auschwitz

- Vernichtungslager Chelmno

- Vernichtungslager Belzec

- Vernichtungslager Sobibor

- Vernichtungslager Treblinka

- Vernichtungslager Majdanek

- Völkermord an Sinti und Roma

- "Aktion Reinhardt"

- Deportation ungarischer Juden

- Todesmärsche