Der Warschauer Aufstand vom 1. August bis zum 2. Oktober 1944 war eine bewaffnete Erhebung der polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa, AK) gegen die deutsche Besatzer, welcher sich weitere Untergrundgruppen, darunter die kommunistische Volksarmee (Armia Ludowa, AL) und die rechtsklerikalen Nationalen Streitkräfte (Narodowe Siły Zbrojne, NSZ), anschlossen. Ziel war die Befreiung der Hauptstadt aus eigener Kraft noch vor dem Eintreffen sowjetischer Truppen von Osten. Damit verfolgte die polnische Exilregierung in London eine politische Strategie: Sie wollte verhindern, dass Polen nach Kriegsende vollständig unter sowjetische Kontrolle geriet.

Hintergrund und Ausgangslage

Die Belagerung und Bombardierung Warschaus zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zerstörten mehr als 10 % der Bausubstanz und forderten Zehntausende Todesopfer. Auf die Kapitulation der polnischen Hauptstadt vom 28. September 1939 folgte die Einnahme durch die Wehrmacht, die dort am 5. Oktober 1939 in Anwesenheit Adolf Hitlers eine Siegesparade abhielt. Unter deutscher Besatzung zu einer Provinzstadt degradiert, blieb sie jedoch das Zentrum des zivilen und militärischen Widerstands. Im besetzten Land entstand eine mit der polnischen Exilregierung in Paris (1939/40) beziehungsweise London (1940–1945) verbundene, auch als „Untergrundstaat“ bezeichnete Schattenstruktur, deren ziviler Teil klandestin quasi-staatliche Aufgaben wie Bildung und Justiz wahrnahm. Ihr militärischer Arm war die AK, welche im Jahr 1943 landesweit circa 350.000 Mitglieder zählte.

Bei der Sommeroffensive 1944 rückte die sowjetische Rote Armee sehr schnell bis an den Stadtrand Warschaus heran. Dadurch geriet die AK unter Zeit- und Handlungsdruck, denn im Rahmen der Aktion „Burza“ (Gewitter) sollten in den Gebieten der Polnischen Republik unmittelbar vor dem Eintreffen der Sowjets Aufstände als Beweis der eigenen Souveränität ausbrechen, so auch in der Hauptstadt. Noch dazu geriet die Vormachtstellung der Exilregierung in Gefahr, als in Moskau im Juli 1944 das „Polnische Komitee der Nationalen Befreiung“ (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, PKWN) gegründet wurde, das einen kommunistischen Nachkriegsstaat anstrebte und kurz darauf seinen Sitz im soeben befreiten Lublin nahm. Die konkurrierende AL setzte am 29. Juli 1944 das Gerücht in Umlauf, die AK habe Warschau verlassen, während Radio Moskau die Bevölkerung der Hauptstadt in polnischer Sprache zum Kampf aufrief.

Vorbereitung und Beginn des Aufstands

Unter dem Eindruck einer Fehlinformation über das Vordringen sowjetischer Truppen am östlichen Stadtrand erteilte der AK-Chef General Tadeusz Bór-Komorowski (1895–1966) am frühen Abend des 31. Juli 1944 den Befehl, die Erhebung am folgenden Tag zur sogenannten „Stunde W“ um 17 Uhr zu beginnen. Die Mobilmachung war mit erheblichem logistischem Aufwand verbunden und die nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr verkürzte die Vorbereitungszeit, sodass viele Einheiten ihre Befehle (beinahe) zu spät oder gar nicht erhielten. Nur ein Teil der über 40.000 registrierten Kämpfer im AK-Bezirk Warschau war überhaupt bewaffnet: Schätzungen beziffern das Arsenal der Aufständischen nur auf etwa 2.500 Gewehre, 350 Maschinenpistolen, einige Dutzend Maschinengewehre und wenige Panzerabwehrwaffen. Daher war die geplante Dauer des Aufstands auf wenige Tage begrenzt, bis die Sowjets die Stadt erreichen würden.

Am 1. August 1944 brachen die ersten Gefechte noch vor 14 Uhr im Stadtteil Żoliborz aus, als die Deutschen einen Lkw inspizieren wollten, der Waffen der Aufständischen transportierte. Daraufhin eröffneten die Wachleute das Feuer, was sich zu einem regelrechten Kampf ausweitete. Zu vorzeitigen Kämpfen kam es auch im Zentrum sowie im Stadtteil Wola, wo die Deutschen zufällig das in einer Möbelfabrik untergebrachte AK-Hauptquartier entdeckten.

Als um 17 Uhr der eigentliche Aufstand begann, brachte die AK zunächst größere Gebiete rund um das Zentrum sowie einige strategische Ziele wie das Prudential-Hochhaus, die Hauptpost und das Elektrizitätswerk unter ihre Kontrolle. Eine Vielzahl anderer strategischer Punkte wie die Weichselbrücken und die Flughäfen blieb dagegen unter deutscher Gewalt.

Die polnischen Verluste in den ersten Stunden des Aufstandes waren mit etwa 10 % der mobilisierten Kräfte sehr hoch. Weiterhin wurden zahlreiche Kämpfer teilweise schwer verwundet. Mehr als 5.000 AK-Soldaten mussten sich zudem nach Rückschlägen in der Nacht vom 1. auf den 2. August in die Wälder um Warschau zurückziehen.

Verlauf, Eskalation und Niederschlagung

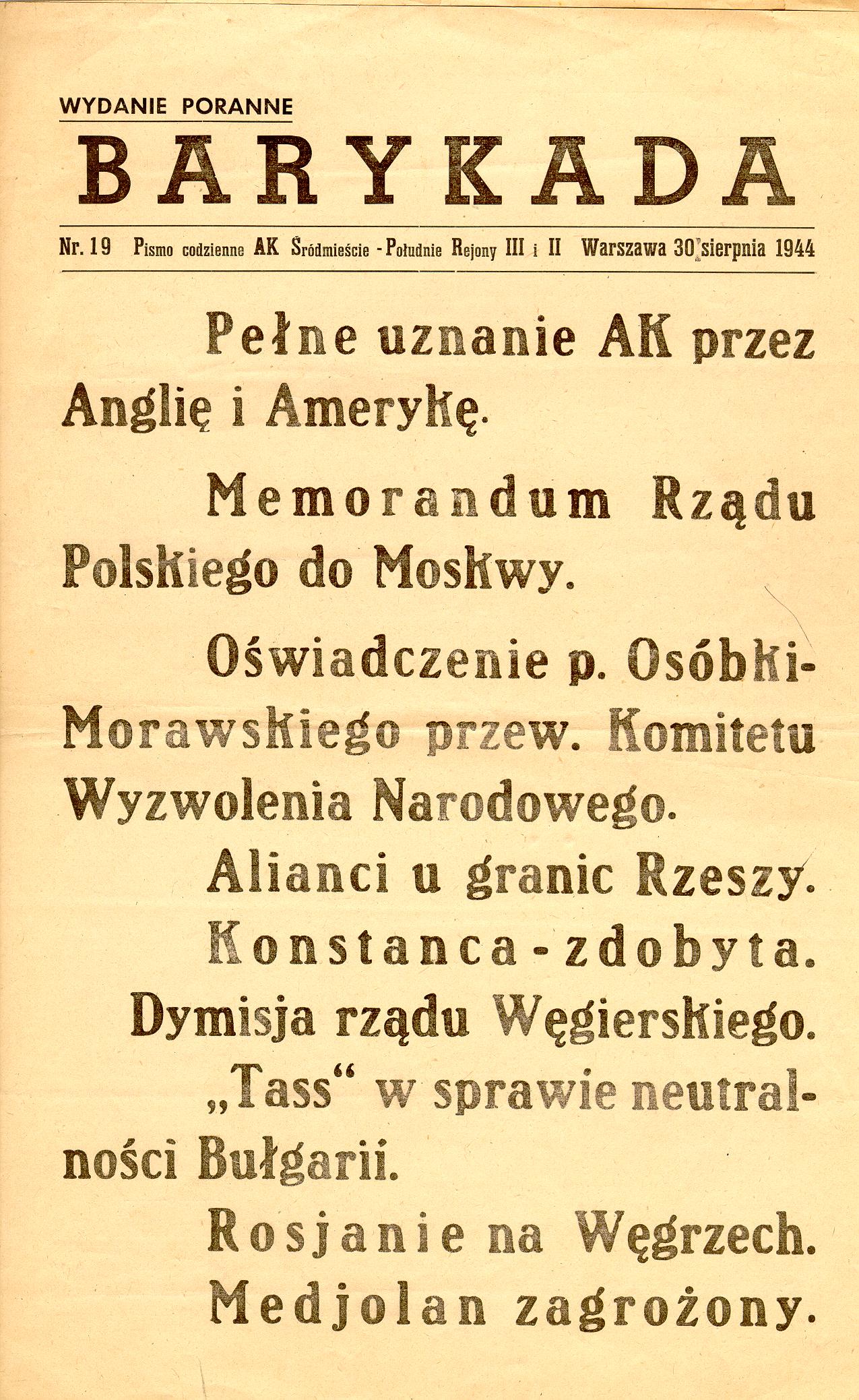

Der Aufstand entwickelte sich zu einem der größten Stadtkämpfe des Zweiten Weltkriegs. Zu Beginn konnten die Aufständischen eine eigene rudimentäre Verwaltung, medizinische Versorgung und Pressearbeit aufbauen. Temporäre Hilfsstrukturen hielten die grundlegende Versorgung aufrecht. Ganze Straßenzüge wurden zu Feldküchen, improvisierten Lazaretten oder Schutzbunkern umfunktioniert. Zivilistinnen und Zivilisten engagierten sich mit Hilfsdiensten als Sanitäterinnen, Meldegänger oder Versorger. Dem AK-Bataillon „Zośka“ gelang es am 5. August 1944, die verbliebenen 348 jüdischen Häftlinge des zuvor geräumten KZ Warschau zu befreien, das nach der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto 1943 auf dessen Gelände zum Zweck der Zwangsarbeit beim Abriss der Ruinen eingerichtet worden war. Auch die Mehrheit dieser Befreiten schloss sich den Aufständischen an.

Doch die militärische Lage verschlechterte sich rasch. Fehlende Ausrüstung, mangelnde Koordination und das Ausbleiben externer Unterstützung führten zu hohen Verlusten. Die Frontlinien in der Stadt verfestigten sich bald, ein Durchbruch blieb aus.

Die Alliierten reagierten uneinheitlich. Britische, polnische, kanadische, neuseeländische und australische Angehörige der Royal Air Force sowie die South African Air Force versorgten die Aufständischen aus der Luft, doch verweigerte Stalin ihnen lange Zeit die Nutzung von Flughäfen unter sowjetischer Kontrolle. Die Luftabwürfe von Hilfsgütern per Fallschirm konnten jedoch den Versorgungsbedarf nicht decken. Auch setzt die Rote Armee nicht wie erwartet auf das linke Weichselufer über, da ein erfolgreicher Aufstand unter Führung der AK die sowjetischen Einflusspläne in Polen untergraben hätte. In einem Schreiben an Churchill und Roosevelt bezeichnete Stalin die Erhebung als „leichtsinniges Abenteuer“, das unweigerlich zu hohen Verlusten führen würde.

Die deutsche Reaktion war brutal und von systematischer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung geprägt. Unmittelbar nach Beginn der Kämpfe beorderte Heinrich Himmler den SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei Heinz Reinefarth (1903–1979) aus Posen nach Warschau. Am 5. August 1944 ging der Oberbefehl über die deutschen Einheiten auf den SS-Obergruppenführer und General der Polizei Erich von dem Bach-Zelewski (1899–1972) über, der in den besetzten sowjetischen Gebieten den rücksichtslosen Kampf gegen Partisanen organisiert hatte. Vor allem die SS- und Polizeieinheiten verübten zahllose Massaker, sie sollten auf Himmlers Befehl ausdrücklich nicht zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung, auch Frauen und Kindern, unterscheiden. Während des Massakers von Wola erschoss die aus verschiedenen SS- und Polizeieinheiten, darunter der von dem mehrfach vorbestraften Oskar Dirlewanger (1895–1945) befehligten „Sturmbrigade Dirlewanger“, eilig zusammengestellte „Kampfgruppe Reinefarth“ bei Massenexekutionen vor allem zwischen dem 5. und 7. August 1944 mehr als 50.000 Menschen in diesem Stadtteil. Die Gesamtzahl der Todesopfer während der blutigen Niederschlagung des Aufstands wird auf circa 180.000 Menschen, überwiegend aus der Zivilbevölkerung Warschaus, geschätzt.

Kapitulation, Massendeportationen, Zerstörung der Stadt

Nach 63 Tagen intensiver Gefechte kapitulierte die AK in einer aussichtslosen militärischen Lage und bei katastrophalen humanitären Zuständen am 2. Oktober 1944. Der Kapitulationsvertrag sah für die männlichen und weiblichen AK-Angehörigen den Schutzstatus als Kombattanten, das heißt als Kriegsgefangene einer regulären Streitmacht, vor und garantierte den Schutz der Zivilbevölkerung. Alle Einwohner des linken Warschauer Weichselufers mussten das Durchgangslager 121 in Pruszków westlich der Stadt durchlaufen, verschiedene Quellen sprechen von 350.000 bis 550.000 Menschen. In der Praxis erfolgten jedoch von dort aus Massendeportationen in Konzentrationslager (circa 60.000 Menschen) oder zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich (circa. 90.000 Menschen). Die übrigen Menschen wurden entweder entlassen oder in andere Orte des „Generalgouvernements“ verschleppt. Zudem gelang es mutmaßlich Zehntausenden, Warschau auf eigene Faust ohne den Umweg über Pruszków zu verlassen. Einige Hundert bis ungefähr 2.000 Warschauer, die sogenannten „Robinsons“, harrten versteckt in Bunkern in der zerstörten Stadt aus.

Nach der Kapitulation befahl Heinrich Himmler die vollständige Zerstörung Warschaus. Ein Viertel der Bausubstanz wurde im Aufstand zerstört, ein Drittel erst danach. Schließlich lagen je nach Stadtviertel bis zu 60 % der Bausubstanz in Trümmern, besonders im Zentrum der Stadt. Kulturbauten wie Museen, Bibliotheken, Theater, Kirchen und Denkmäler wurden gezielt gesprengt und niedergebrannt und waren zu 90 % zerstört. Als die Rote Armee am 17. Januar 1945 das linke Weichselufer erreichte, war Warschau eine weitgehend entvölkerte Ruinenlandschaft. Zuvor hatten die Besatzer systematisch alles Verwertbare geraubt und in beinahe 30.000 Güterwaggons nach Deutschland geschafft.

Für die im Sommer 1944 in Warschau begangenen Verbrechen wurde keiner der Hauptverantwortlichen vor einem bundesdeutschen Gericht verurteilt. Heinz Reinefarth, der in Polen als „Henker von Wola“ bekannt ist, erhielt seine Zulassung als Rechtsanwalt zurück, wurde Bürgermeister von Westerland auf Sylt und zog als Abgeordneter in den Landtag von Schleswig-Holstein ein.